등록 : 2005.12.12 19:18

수정 : 2005.12.12 23:38

|

|

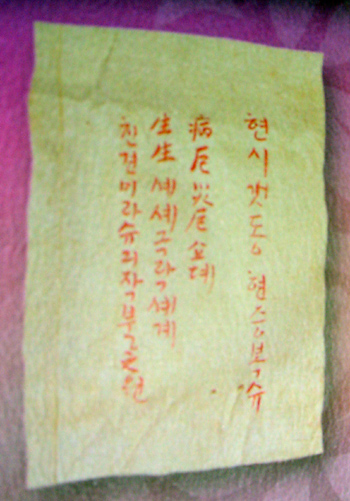

해인사 법보전, 대적광전의 두 비로자나불상 복장에서 같이 나온 15세기 한글 발원문(오른쪽)과 이 발원문이 적힌 직령포(저고리). 해인사 제공

|

지난 7월 국내 최고의 목조불상으로 발표된 경남 합천 해인사 법보전 비로자나불상의 복장(기원물을 넣는 불상 내부 빈 공간)에서 훈민정음이 창제된 15세기 당시에 쓴 한글 육필 발원문이 발견됐다.

해인사는 10일 열린 비로자나불 학술 강연회에서 발원문을 비롯한 법보전·대적광전 비로자나불상의 일부 복장유물 20여 점을 공개했다. 발원문은 복장 유물을 넣는 용기인 ‘후령통’에서 나온 것으로 14~15세기 복식인 흰 직령포(저고리) 위에 붉은 색 한글 글씨로 발원 내용이 적혀있다. 복과 수명을 누리고 아미타불을 뵈어 부처가 되는 축복을 받게해달라는 수명장수, 성불염원의 내용을 소담한 고어체로 담았다. 시주자 이름은 ‘현시 갯동’, 곧 현씨 성에 개똥이란 서민 이름으로 표기되어 있다. 같은 이름이 다른 복장 유물인 성종 21년(1490년) 해인사 중창 연기문의 불사를 도운 왕실 왕후, 귀인, 상궁, 나인들 명단에도 들어있다. 따라서 시주자는 평민 이름을 썼던 궁중의 하급 상궁 혹은 무수리(나인)로 보인다. 유물을 조사한 주지 현응스님은 “해인사 중창 경위를 담은 연기문에 상전과 같이 이름을 올린 궁중 나인이 옷감 복장유물을 넣을 때 별도의 발원문을 적어 넣은 것으로 추정된다”며 “대적광전 불상에서도 같은 종류의 직령포에 검은 먹 글씨로 적은 다른 상궁의 한문 발원문이 발견됐다”고 밝혔다.

|

|

해인사 법보전, 대적광전의 두 비로자나불상 복장에서 나온 15세기 한글 발원문(오른쪽)과 이 발원문이 쓰여진 직령포(저고리). 발원문에는 ‘갯동’(개똥) 등의 서민 이름이 보인다. 해인사 제공

|

현재 손으로 쓴 육필 한글 글씨 가운데 가장 오래된 것은 세조 10년(1464년) 지은 <오대산상원사중창권선문(국보 292호)>이 전한다. 하지만 정자체의 필사본이며 15세기 세인들이 흔히 쓰던 자유로운 필체의 글씨로는 이 발원문이 유일한 것으로 추정된다. 서지연구자인 정재영 한국기술교육대 교수는 “15세기의 초기 한글 기록 가운데 천에 쓴 글씨로는 처음 나온 것이며 복장 유물에 한글 발원문을 넣은 것도 가장 이른 사례”라며 “훈민정음 창제 이후 한글이 지역별, 계층별로 널리 보급되었음을 일러주는 사료”라고 평가했다. 남풍현 전 고서연구회장도 “상당히 익숙하면서도 자유스런 필치로 쓴 글씨인데, 서민 이름을 쓴 것이 이채롭다”고 말했다.

두 불상의 복장 유물들은 11~15세기 고려, 조선초기의 불교 관련 문서, 공예품들로 모두 400여 점에 이른다. 이들 가운데 1490년 해인사 중창기록을 담은 중창 연기문, 수정사리호, 오방색 보자기를 담은 오보병, 만(卍)자형 원형 만다라 도상이 인쇄된 고려 시대 사리보협진언, 범자 대장 등은 학계에 거의 보고되지 않은 국보·보물급 유물들로 평가되고 있다.

광고

기사공유하기