|

|

영조 초기 현실비판 가사 첫 공개

|

흉년, 흉년…참혹하다 하려니와 이다지도 자심할까... 아무리 흉년인들 상납을 끊칠소냐... 포효하는 호령소리 여염이 진동한다

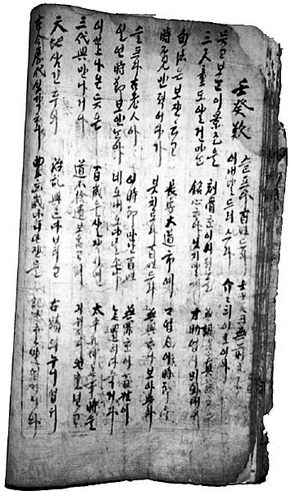

영조 8~9년(1732~1733년) 대기근의 참상을 서술한 현실비판 가사가 새로 발굴되어 공개됐다. <옛노래, 옛사람들의 내면풍경>(임형택 역주·해제. 소명출판 펴냄)에 처음 전문이 공개된 <임계탄>은 갑인자본 <통감강목>의 간지에 필사된 것으로 작자는 전남 장흥지역의 향촌사족으로 추정된다. 이 작품은 1732~1733년 이태에 걸쳐 전남 장흥에서 발생한 기근과 백성에 대한 수탈상을 생생하게 기술하고 있으며 나아가 봉건체제 하에서의 국가와 백성의 존재방식에 대한 성찰을 촉구하고 있다. 그동안 현실비판 가사는 19세기 시가사의 특수한 국면으로 간주되어 왔는데 이 작품의 발굴로 상한을 18세기 초반으로 끌어올렸다. 가장 연대가 앞선 <갑민가>보다 60여년 전에 창작된 것으로 추정된다. 지은이는 “을해 병자 흉년, 계사 갑오 흉년/참혹하다 하려니와 이다지 자심할까…/을해수 병진한은 새발의 피랏닷다…/첩첩한 공사채는 뫼같이 쌓여있고/골골(汨汨)한 우환질고(憂患疾故) 물 같이 깊었도다”라고 당시의 참혹상을 전한다. 기근의 원인은 한발과 충해. “한발(旱魃)이 사악(肆惡)하니 건곤이 홍로(紅爐)로다/… 시우(時雨)를 못얻으니 이앙 어이하리/유월망(六月望) 오는 비는 오호만의(嗚呼晩矣) 그러나마/제판의 패게 된 모 옮겨두고 시험하세/남촌북촌 사람 시각을 쟁선(爭先)한다…/이후나 무병하면 생도(生道)를 보렸더니/놀랍다 멸오충(滅吳蟲)이 사야(四野)에 이단 말가/엊그제 푸른 들이 백지순색 되거고나.” 그러나 당국은 구제는 커녕 가렴주구가 심각해 ‘임진왜란이 이랬던가’ 탄식을 하고 있다. “슬프다 기민들아 진휼 기별 들었는가…/진휼청 모든 쥐가 각 창의 구멍을 뚫고/주야로 나들면서 섬섬이 까먹었네” “아무리 흉년인들 상납을 끊칠소냐/행관(行關)이 연속하여 각항 받자 정지할라/대동 결역미(結役米)와 추(秋) 상환 걸량본전(乞糧本錢)/각색보미(各色保米) 운역(運役)과 통호역(統戶役) 향도역(香徒役)을/구별구별 별음(別音)하라 일시에 독봉(督捧)하니…/별차검독(別差檢督) 주인사령 약정면장 안동(眼同)하니/포효하는 호령소리 여염이 진동한다.” 이로 인해 백성은 유리표박 또는 아사하는 참상을 보였다. “가장기물 약간 것을 그리저리 탕진하고/가는 유걸(流乞) 오는 유걸, 저 아니 피난인가…/노방구학(路傍溝壑) 쌓인주검 무주고혼 할일없다/일체 비부(肥膚)는 군아(群鴉)의 소탁(所啄)이요/사지 해골은 제견(諸犬)의 상쟁이다.” 특이한 것은 지은이의 국가관. “이리죽고 저리죽고 억조군민 다 죽거다/백성이 없은 후에 국가를 어이하리/나라이 나라 아녀 백성이 나라이요/백성이 백성 아녀 의식이 백성이다”라며 백성이 없는 나라는 무의미하다는 ‘과격한 사상’을 견지하고 있다.<옛노래…>에는 이밖에 숙종조 대제학, 이조판서를 지낸 남용익(1623~1692)이 일본과 중국을 사절로 다녀온 경험을 기술한 <장유가> 등 미공개 46편의 가사가 수록돼 있다. 1694년으로 알려진 사행록의 상한을 끌어올린 <장유가>는 전반에 17세기 일본의 신흥 에도의 견문, 후반에 신흥 청조의 중국 사정을 전하고 있다. 임종업 기자 blitz@hani.co.kr

기사공유하기