|

|

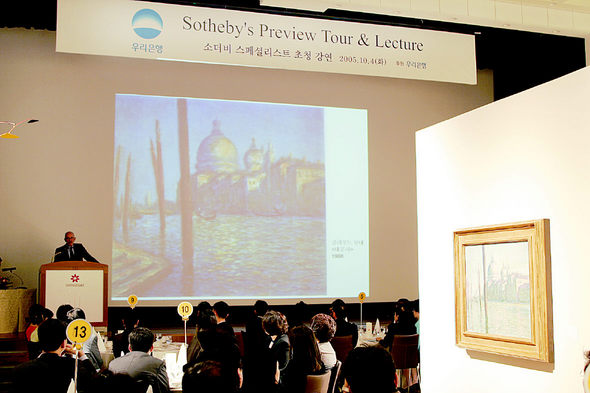

장기 불황을 벗어나기 위해 화랑주와 경매사들은 금융권 등과 손잡고 시장 판로 확대에 안간힘을 쓰고 있다. 사진은 우리은행이 지난 10월4일 외국 경매사 소더비의 전문가를 초청해 마련한 미술품 투자 고객 강연회장의 모습이다. 서울옥션 제공

|

격동하는 한국 미술 시장 (중) 물갈이되는 작가와 컬렉터들

“일단 판부터 키워야 살죠.” 요즘 미술판 화상이나 경매사 사람들이 한결같이 하는 말이다. 지난해부터 미술시장에는 젊은 작가와 해외미술품, 새 투자자를 확보해 시장의 거래 규모를 키우려는 안간힘이 한창이다. 특히 40~60대 작가 중심의 밀실 거래에 안주해오다 경매사의 약진으로 발등에 불이 떨어진 화랑가는 뒤늦게 유망 청년작가 발굴과 마케팅, 해외 판로 개척에 사활을 걸고 이런 저런 합종연횡을 모색하느라 바쁘다.

|

|

화랑가 “판부터 키우자” 합종연횡 분주

|

금융권과 연계 컬렉터들 껴안기 시도도 금융권 등과 연계해 고액 소득자, 일반 투자자 등을 컬렉터층으로 끌어들이려는 시도도 진행되고 있다. 고가 미술품을 여럿이 공동 투자해 사들이는 예술 계모임 형식의 아트펀드, 부유층 고객을 상대로 금융기관이 미술품 구입과 투자 요령 등을 자문하는 아트 뱅킹 등이 그것이다. 특히 아트펀드는 미술시장의 화상-작가-컬렉터의 삼각구도를 근본적으로 뒤흔들 수 있다는 점에서 미술계와 언론의 관심사다. 하나은행, 우리은행, 미래에셋 등 금융권에서는 1~2년전부터 이미 전담준비팀을 둔 것으로 알려지고 있고, 경매사 서울옥션, 케이옥션 등도 관련 사업을 사실상 공언한 상황이다. 하지만 현재 금융당국은 미술시장 가격구조나 감정구조의 투명성에 대해 판단이 더 필요하다는 반응을 보인 것으로 알려졌다. 또 미술 시장 경기 전반의 회복세 여부가 전제조건이라는 점에서 아트펀드가 곧장 황금알을 낳는 거위가 될지는 미지수란 분석이 적지 않다. 호황이라는 서구 미술시장에서도 최근 2년간 예술품 경매수익이 80%이상 급등한 반면 신규 아트펀드들 가운데 상당수가 자금조달이 지지부진해 부진하다는 점을 주목할 필요가 있다. 고액 수탁 고객을 상대로 미술품 투자 자문 등을 화랑이나 경매사 등을 통해 해주는 아트 뱅킹도 주요 은행 등이 지난해 잇따라 경매사 등을 끼고 설명회 행사를 연바 있다. 국민은행은 지난해부터 강남의 한 화랑과 함께 주요 객장에서 작품 전시와 투자 상담 이벤트 등을 벌이고 있기도 하다. 최근 취향이 다변화한 30대 중후반의 386 세대가 컬렉터층에 새롭게 편입되면서 금융권과 화랑가는 젊은 작가층과 해외미술품을 선호하는 386컬렉터들의 취향변화를 마케팅에 반영하려는 움직임도 보인다. 가격구조가 시장을 뒷받침하지 못하는 기형적 상황에서 어떤 식으로든 시장의 외형을 키워보려고 안간힘을 쓰는 것이 요즘 미술시장과 화랑가의 특징적 양상인 셈이다. 중견기획자 ㄱ씨는 “감상의 안목이나 인식이 일천한 국내상황에서 섣불리 금융권에 기대어 주식처럼 미술품 투자에 집중할 경우 90년대초 미술시장처럼 ‘묻지마’식 투기구매, 부화뇌동식 구매 따위의 부작용을 불러올 가능성이 없지않다”고 말했다.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기