등록 : 2006.01.31 18:02

수정 : 2006.01.31 18:19

|

|

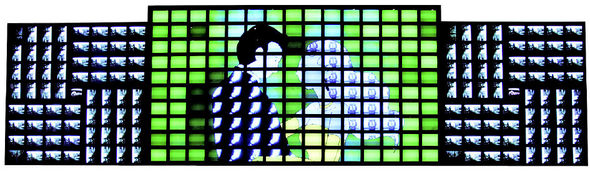

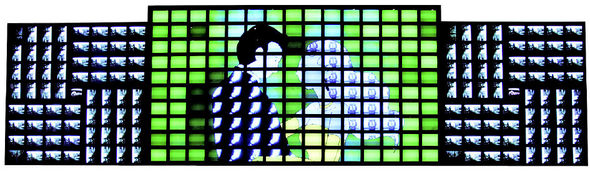

고 백남준씨가 2002년에 서울시립미술관에 설치한 작품 ‘서울 랩소디’. 서울과 관련된 도상과 미술관의 이미지를 소프트웨어와 결합했다. 김종수 기자 jongsoo@hani.co.kr

|

한국미술에 남긴 자취

미국과 독일 등에서 주로 활동했던 전위 예술의 거장 백남준은 한국 현대 미술판과 어떤 인연을 맺어왔을까. 전시 소품인 피아노를 때려부수고 알몸으로 비디오 첼로를 켰던 백남준식 전위예술의 고향은 분명히 독일과 미국이다. 50~60년대 청년시절 플럭서스 운동을 주도하며 전위 영상 퍼포먼스 작업을 발전시켰던 무대이기 때문이다. 그의 성장기는 한국 미술계와는 거의 단절된 상황이었다고 해도 과언은 아니다. 당시 국내 미술판은 첨단 전위 영상 퍼포먼스와는 한참 떨어진 색조추상이나 표현주의풍 그림, 조각에 치중했다. 국내시장에서 작품이 유통될 여지는 없었던 셈이다.

|

|

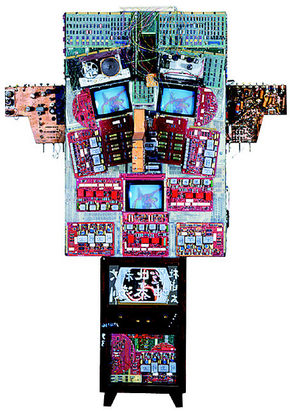

모니터+청동상 설치 조형물인 <시바>

|

그와 한국 현대미술과의 인연은 71년 <공간>지에 어릴 적 소꼽친구를 그리워하는 사랑노래를 전위적인 기고문 형태로 실은 것이 시초로 알려져 있다. 당시 <공간>지 편집장이던 오광수 전 국립현대미술관장은 “뉴욕의 백씨에게 미디어 아트 관련 기고를 요구했으나 엉뚱한 글을 보내와 흥미롭게 읽었던 기억이 난다”고 회고했다. 작품들이 정식 소개된 것은 70년대 말 탁월한 미술품 감식안으로 유명했던 정기용 전 원화랑 대표가 첫 개인전을 열어주면서부터다. 그는 예술동료인 요셉 보이스와 백남준의 이인전 등 여러 전시를 열어 생소했던 고인의 작품세계를 처음 국내에 알렸다. 하지만 본격적으로 백남준의 작품들이 국내 미술계에서 유명세를 탄 것은 84년 정초 방영됐던 위성쇼 <굿모닝 미스터 오웰>이었다. 미디어 소통의 범세계적 가능성을 극대화한 그의 티브이 쇼는 단번에 국내 미술계에 세계적 거장 백남준의 이미지를 심었고, 갤러리 현대의 마케팅을 중심으로 국내 애호가층이 형성되었다. 87년 작고한 동료 요셉 보이스를 위한 진혼제, 88년 올림픽 미술제 등은 그의 성가를 국내에 확고히 뿌리내린 대형 전시들로 기억된다. 이후 지금까지 백남준의 작품들은 국내 미술시장에서 주요 미술관들의 필수적인 구입품이자 장식물로 사랑받고 있다.

70년대 첫 초대전 국내 알려져

88년 올림픽 미술제 거장 각인

93년 비엔날레 새판짜기 물꼬

소장 어려움 시장평가는 냉랭

하지만 국내 소장 미술인들은 백남준이 90년대 이후 막후에서 한국 현대미술의 변화에 끼친 영향을 더욱 높게 평가한다. 특히 93년 그의 적극적인 주선으로 국립현대미술관에서 유치했던 미국 휘트니 비엔날레 작품전은 당시 서구 미술계를 풍미하던 현재 진행형의 설치, 영상 전위작업들을 소개하면서 국내 현대미술의 새 판을 짜는 데 물꼬를 터주었다. 아울러 일상 사물의 고정적 개념을 깨고 디지털 시대 미디어매체의 가능성을 보여줌으로써 차세대 작가들의 미디어 작업 열풍을 점화시킨 기폭제가 되었다는 점에서도 높은 평가를 받고 있기도 하다. 평론가 이정우씨는 “백남준씨가 주도해 만든 휘트니 비엔날레 한국전이 90년대 한국 젊은미술의 주요 지형도를 형성한 기반이 되었다”고 말한다.

|

|

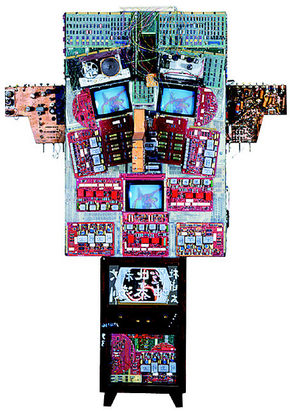

티브이 모니터 조형물 <데카르트>

|

현재 국내 미술판에 소장된 백남준씨의 작업들은 외국 못지않게 상당한 분량이다. 국립현대미술관의 경우 88올림픽 당시 설치된 1003개 모니터로 구성된 영상탑 <다다익선>을 비롯해 <사슴> <옴> <색동>연작 등 40여 점을 소장하고 있다. 삼성가의 리움, 호암, 로댕갤러리 등도 모니터 조형물 <나의 파우스트-자서전> 등 21점이 있으며 서울시립미술관은 편법 제작 시비가 일었던 대형 모니터 평면 설치작업 <서울랩소디>를 현관에 설치해놓았다. 부산시립미술관과 대전 시립미술관도 백남준의 설치작품을 1~2점씩 갖고 있으며 백남준 미술관 건립을 추진중인 경기문화재단쪽은 고인의 작품 67점을 보관중이다. 상업화랑으로는 백남준 작품의 국내 판매처 구실을 했던 갤러리 현대를 비롯해 박영덕 화랑, 원화랑 등이 수작들을 소장한 것으로 알려져 있다. 유명세와 달리 백남준 작품들에 대한 시장의 평가는 냉랭한 편이다. 80년대 중반부터 현재 경매시장까지 꾸준하게 거래가 이뤄지고 있지만 보통 4000만~5000만원선이고 해외시장에서도 십만불 이상 값이 나가는 경우는 별로 없다고 한다. 경매업계의 한 관계자는 “작품들을 구입한 뒤 계속 수리 관리를 해야하는 영상 기기 작품들이어서 장식품 취향이 강한 국내 애호가들에게는 호감을 얻지 못하는 편”이라며 “90년대 이후 일부 화상들이 제작과정에 개입해 조악한 주문품을 남발한 것도 원인”이라고 말했다.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기