|

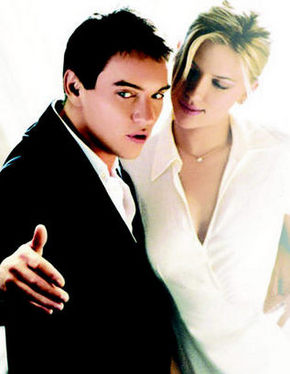

우디 앨런답지 않게 진지…뒷부분에선 수다 여전 그 불온한 기운이 욕망으로 표출된다. 귀족 집안 친구의 약혼녀 노라(스칼렛 요한슨)를 볼 때면, 다른 사람을 대할 때와 달리 눈이 불탄다. 배우 지망생인 노라 역시 천출이다. 귀족 집안 자제와의 교제를 통해 상류사회에 발을 들여놓는다는 점에서 둘에겐 동지적 공감대가 형성될 여지가 충분하다. 귀족 집안 문화의 우아함과 갑갑함과 약간의 속물스러움, 거기에 기생하려 하는 크리스와 노라의 범상치 않은 캐릭터, 그리고 둘 사이에 오가는 불온한 욕망의 꿈틀거림을 배합하는 연출엔 긴장감과 품격이 넘친다. 중간까지 영화는 마치 욕망과 파탄, 죄와 구원 같은 고전적 주제를 심도 깊게 파헤칠 것 같다. 그러더니 갑자기, 크리스가 범죄를 저지르면서 영화는 범죄 영화로 모습을 바꾼다. 크리스의 범죄는, 대다수의 예상과는 그 방향이 반대다. 그러면 이런 뜻밖의 범죄의 동인을 좀더 설명해주던가, 최소한 범죄를 전후해서 가해자와 피해자 캐릭터를 좀더 상세히 묘사해줄 법한데 전혀 그러지 않는다. 아무런 설명 없이 냉정하게 범죄의 은닉과정과 그 성공 여부에만 관심을 쏟는다. 이게 영화의 중간부터 5분의 4까지이다. 당혹스럽지만 그 당혹감을 서스펜스로 밀쳐내는 연출도 매력적이다. 5분의 4쯤 되는 지점에서 영화는 우디 앨런의 낙관을 찍는다. 황당한 유머와 수다가 끼어든다. 이걸 이용해 죄와 구원, 인과응보 따위의 골치 아픈 주제에서 손을 탈탈 털고나서 이 노감독은 영화 첫 머리에 삽입했던 “인생의 성패를 결정하는 건 운”이라는 뜬금없는 내레이션을 농담반, 진담반으로 다시 내뱉으며 자리를 뜬다. 멍해 있는 관객에게 “뭘 더 바래, 빨리 집에 가”라고 말하는 것 같다. 이제까지의 영화나 소설의 대다수는 죄지은 이에게, 세속의 성공을 주더라도 그 영혼을 파멸시키는 따위의 방식으로 인과응보의 법칙을 적용시켜 왔다. 그런데 실제로 모든 죄인들이 대가를 치르는가? <매치 포인트>는 그럴 것이라는 통념을, 그렇다고 말해온 이야기들을 조롱하는 듯하다. 그렇다고 쳐도 등장인물들에 대해 도무지 동정이라고는 할 줄 모르는 이 영화는 어딘가 목에 걸리는 구석이 있다. 이 영화를, 삶에 대한 영화라고 한다면 정나미가 떨어질지 모르지만, 이제껏 나온 숱한 죄와 응징, 구원 등을 다룬 이야기에 대한 영화라고 보면 입에 딱 붙을 수 있다. 그게 매력이자 한계라고 말하는 것도 좀 구차한 것 같고…, 여하튼 재밌다. 임범 기자 isman@hani.co.kr

기사공유하기