|

디어 평양

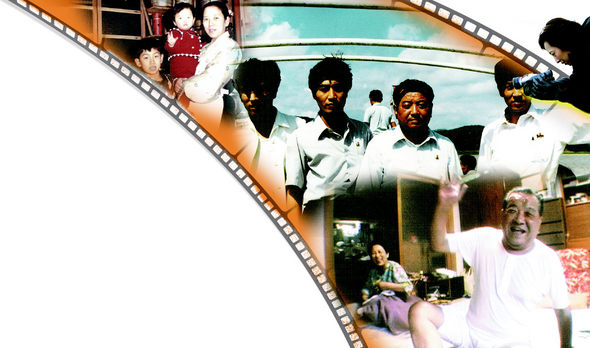

재일동포들이 3만여명 모여 사는 오사카 이쿠노구, 2004년 새해 첫날 아버지 양공선(현재 79살)씨가 밥을 먹는다. 밥상엔 상추며 쌈장이 올라와 있다. 딸 양영희(현재 41살·오른쪽 사진 맨위 카메라 든 사람)씨는 아버지를 찍는다. 아버지·어머니라는 낱말 빼고 거의 일본어로 부녀 사이 대화가 오간다. “애인만 데려온다면 어떤 남자라도 좋아.”(아버지) “진짜? 이거 다 기록해요.” 영희씨의 장난기가 발동했다. “그럼 일본이나 미국 사람이라도 돼요?”(딸) “안 되지. 조선 사람이 좋아.” “어떤 조선 사람? 요즘엔 종류가 많거든요. 미국 국적을 가진 조선사람은?” “안 되지.” “에이, 거 봐. 조건이 많잖아요.(웃음)” 양영희씨가 자신의 가족 이야기를 담은 다큐멘터리 〈디어 평양〉의 시작이다. 따지고 보면 특별하고 슬픈 얘기다. 제주도가 고향인 아버지는 광복 뒤에도 돌아가지 못하고 총련의 핵심 활동가가 됐다. 1971년 아들 셋을 귀국선에 태워 북한으로 보냈다. 그때부터 어머니도 총련 활동에 더욱 전념했다. 북한과 일본이 수교가 안 된 탓에 전화도 못하고 아들들은 일본에 들어올 수 없다. 감독은 이를 그저 평범하고 소박하게, 어느 집에나 있을 법한 홈비디오처럼 풀어놓는다. 그의 별난 “혁명 가정”은 우리 보통 가족과 무척 닮았다. 그래서 웃기고 짠하고 울컥하게 만든다. 아버지는 총련계 재일동포, 아들 셋은 평양시민

남한 국적 원하는 막내딸이 찍은 한국사 오롯이 새긴 별난 가족사 2001년 10월 만경봉호, 아버지는 바다를 바라본다. “저 갈매기 봐라.” 어머니는 아버지의 옷매무새를 바로잡으며 농을 건넨다. “이 바보.” 74살이 된 아버지는 늦은 진갑잔치를 아들·손주·며느리와 함께 치르려고 평양을 향하는 길이다. 생활용품을 담은 상자가 여럿 딸려간다. 잔칫날 훈장을 가슴 한가득 단 아버지와 어머니는 “장군님과 조국의 품 안에서 우리 아이들이 잘 자라고 있다”며 “김일성주의자로 키우겠다”고 말하지만 아들 가족의 삶을 지탱하는 건 두 노인이 일본에서 바리바리 싸보낸 생필품이다. 감독은 아버지가 원하는 딸은 될 수 없다고 뇌까린다. 손녀와의 정을 떼기 어려워 떠나는 날 원산항에서 어머니는 오래도록, 니가타항에서 아들들을 떠나보냈을 때 그랬던 것처럼, 손을 흔든다. 2004년 6월 흰색 내복을 입은 아버지가 이불 위에 앉아 있다. “(아들들) 보낸 거 후회하지 않아요?” 딸은 조심스레 금기를 건드리고 아버지는 뜸을 들이다 말문을 연다. “벌써 가버린 거 할 수 없지. 안 보냈으면 더 좋았을걸.” “저 한국에 가보고 싶은데 국적 때문에 불편해요.” 딸은 한 발 더 나간다. 다른 때 같으면 불호령이 떨어졌을 테다. “네 일하는 데 도움이 된다면 (국적을 북한에서 한국으로) 바꾸거라. 하지만 난 끝까지 충성할 거야.” 감독은 이제 둘 사이 놓인 장벽을 거둬내고 진짜 대화를 할 수 있겠다 싶다. 2005년 병원, 딸은 코에 호스를 끼고 누워 있는 초췌한 아버지에게 울먹이며 묻는다. “어머니는 어떤 아내예요?” “최고지.” “아버지와 저는 사상이 많이 달랐지만 두 분 딸로 태어나 행복해요.” “다르지 않아.” “아버지, 휠체어라도 타고 보고 싶은 사람들이 있는 곳, 평양으로 가요.” 이 작품은 올해 베를린영화제 넷팩상, 미국 선댄스영화제 다큐멘터리 부문 심사위원특별상을 받았다. 23일 개봉. 김소민 기자 prettyso@hani.co.kr 사진 프리비전 제공

기사공유하기