|

|

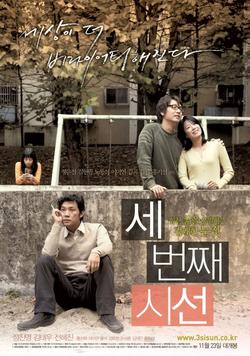

영화 '세번째 시선'

|

선희의 눈물은 그런 '차가운 시선'에 대한 아픔의 눈물이었지만, 그 눈물조차 흘릴 시간도 오래가지 못한다. 전기료 체납으로 촛불로 살아가던 선희가 '화마'가 된 촛불에 먹혀버렸으니까... 다 타버린 집 안에서 울려나오던 곰의 울음소리는 바로 선희의 울음소리였던 셈이다. 화마 앞에서 아무것도 하지 못하는 주변 사람들의 행동은, 바로 이를 바라보는 우리를 꼬집고 있는 것이고. '당신과 나사이'는 부부간의 성역할을 두고 벌어지는 한 가정의 갈등을 보여주고 있다. 남자(김태우)는 바깥일은 남자가, 집안일은 여자가 해야한다는 생각을 가진 사람이다. 집에 늦게 들어오기 일쑤이고, 집에 오면 아무것도 하지 않으려는 남자에게 아내는 많은 불만을 갖고 있다. 일에 대한 미련을 버리고 '집안일이나' 열심히 하기를 바라는 남편과 아내의 대립은 우리 주변에서도 흔히 볼 수 있는 모습이기도 하다. 남자역의 김태우는 영화 '접속' 등 상업 영화로 낯이 익은 배우인데, 이렇게 볼 수 있어서 새삼 반가웠다. '험난한 인생'은 피부색에 따른 차별적인 시선을 왕따에 따른 차별과 더불어 이중적으로 꼬집고 있다. 중산층 이상의 가정으로 보이는 초등학생 경수집. 친구들의 모임에 초대되어 온 경수의 여자친구는 알고보니 흑인이었다. 그 흑인을 두고 아이들은 경계의 벽을 치며 놀리며, 흑인 아이를 옹호하는 아이에게는 '왕따'를 가한다. 영어 교육의 목적에서 외국인 여자친구를 반가워하던 경수의 어머니는, 경수의 여자친구가 흑인이라고 하자 기겁을 한다. '백인과 흑인 부모 사이에서 어떻게 흑인이 나오니?', '그건 튀기야 튀기~'라고 하는 말은 바로 우리 자신들이 언제라도 내뱉을 수 있는 말이기도 하다. 'Bomb! Bomb! Bomb!'는 학교에서의 나와는 다른 사람들에 대한 '구별짓기'를 정면에서 바라본다. 마선이와 마택이는 각각 '동성애자'란 이름으로 지목을 받아 학교 친구들로부터 학대를 당하지만, 그들에게는 나름대로의 장점이 있다. 마선이는 드럼을 잘 치고 마택이는 베이스를 잘 치는 것이다. 밴드부에서 같이 연주하며 음을 맞추는 둘의 모습은 둘만의 교감을 나타내는 듯하다. 교실 안에 고립된 마선이, 마택이와 이를 밖에서 놀려대던 주위 시선을 대비시키던 카메라의 앵글은 급속한 반전을 보인다. 둘이 연주를 시작함으로서 야유하던 밖의 시선이 흔들리는 모습의 환호로 뒤바뀌는 것은 영화가 바라는 '우리의 시선'이 아니었을까. 우리 사회의 비정규직을 다룬 '나 어떡해'는 내가 가장 할 말이 많은 영화이기도 했다. 나 또한 '비정규직 노동자'이기에... 지게차를 운전하는 도씨(정진영)는 숙련공임에도 하청업체의 비정규직 노동자이다. 그에게는 멀리 편찮으신 어머니와 여동생(오지혜)가 있다. 어머니가 위독하다는 연락을 받고도 그는 마음대로 휴가를 낼 수 없다. 심란한 마음에 직장 도서관에서 성경책을 빌리려 하지만, 사서는 비정규직이란 이유로 차갑게 내친다. 소란을 피웠다는 이유로 직장에서 쫓겨나 가는 길에 들려온 어머니의 부음 소식은 참으로 차가운 우리네 현실을 보여준다. IMF이후로 지금까지 계속 진행되고 있고 있는 '노동자의 비정규직화', '노동시장의 유연성'은 자본의 목적에 의해 노동자가 하나의 도구로 취급되어진다는 점에서 우려스럽다. 인권이 '사람이 사람답게 살아간다는 것'임을 의미한다면, 노동자의 '비정규직화'는 사람이 사람답게 살아갈 여지를 앗아가는 것이기 때문이다. '나 어떡해'에 나온 정진영은 올해의 흥행작이었던 '왕의 남자'로 유명한 배우이지만, 예전 '닫힌 교문을 열며(1991)'에서 참교육을 펼치는 교사로 나온 적이 있고, 스크린 쿼터 폐지에 강한 반대운동을 벌이는 '실천적'인 배우이기도 하다. 동명의 영화에 출연한 오지혜 또한 여러 영화에 출연해서 낯이 익지만, 민주노동당 당원인 진보적인 성향의 배우로 기억되고 있다. 앞서 '당신과 나사이'에서의 김태우와 더불어, 이러한 배우들을 상업적 영화 이외의 영화에서도 자주 볼 수 있다면 얼마나 좋을까란 생각을 했다. (김태우는 독립영화에도 종종 출연한다고 한다.) '여섯개의 시선', '다섯개의 시선'에 이은 인권영화 '세번째 시선'은 우리사회에 내재된 차별이 얼마나 깊은 것인가를 우리 자신에게 보여준다. 앞서 말했듯 '인권'이 '사람이 사람답게 살아감'을 의미하는 것이라면 , 그러한 사회를 위해 우리 자신의 '차별'을 '차이', '다름'과 구별하려는 노력이 필요하지 않을까. '차이'는 다양성 속에서 숨쉬는 인간 개인의 존재를 인정하는 것이지만, '차별'은 나와는 다른 존재를 인정하지 않으며 획일적인 잣대로 재단하는 것이기 때문이다. (*이 기사는 네티즌, 전문필자, 기자가 참여한 <필진네트워크> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

| 한겨레 필진네트워크 나의 글이 세상을 품는다

기사공유하기