등록 : 2006.12.21 18:39

수정 : 2006.12.21 18:39

|

|

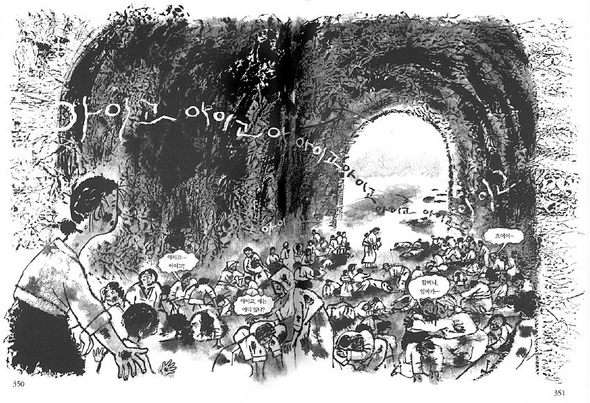

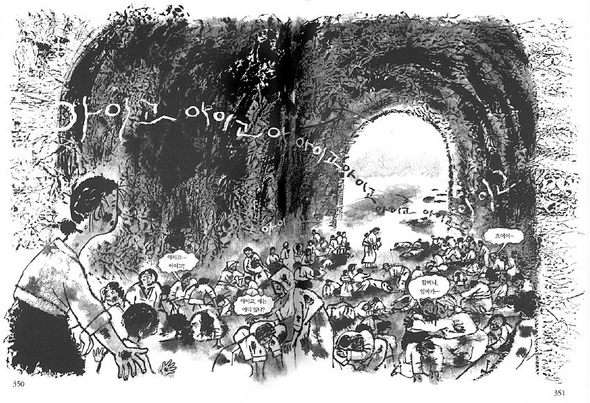

〈노근리 이야기-그 여름날의 기억〉(새만화책 펴냄)

|

‘노근리 사건’ 만화로 그린 박건웅씨

민중미술 영향 받아 비전향 장기수 등 근현대사 천착

수묵 흑백화로 그린 작품 유럽 전시회서 뜨거운 반응

2003년 7월, 한 젊은이가 충북 영동에 있는 마을을 찾아갔다. 때마침 마을에서는 위령제가 열리고 있었고, 위령제 현장에서 청년은 백발이 성성한 한 팔순 노인을 만나 인사를 나눴다. 마을 이름은 노근리, 청년이 만난 이는 정은용(83) 노근리사건대책위원회 위원장이었다. 청년은 정 위원장의 아들로부터 아버지 소설을 만화로 그려보지 않겠냐는 제안을 받았고, 이를 받아들이기로 결심해 지은이를 찾아갔던 것이다. 그리고 3년만에 정 위원장의 자전적 소설 〈그대, 우리의 아픔을 아는가〉는 장편 만화로 새롭게 탄생했다. 최근 나온 만화 〈노근리 이야기-그 여름날의 기억〉(새만화책 펴냄)은 그렇게 세상에 나왔다.

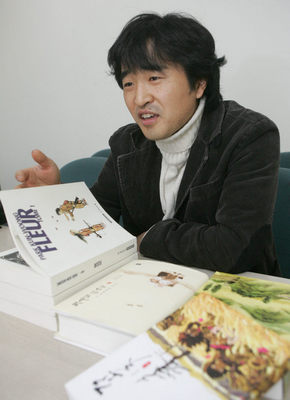

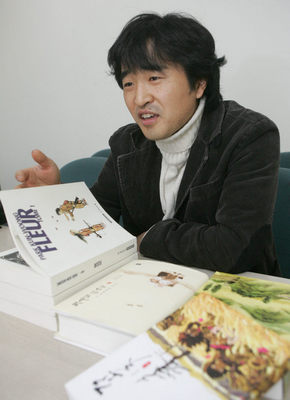

그 청년, 만화가 박건웅(34)씨는 우리 만화판에서 독특한 자리를 차지하는 작가다. 박씨는 집요하게 역사 문제를 만화로 그려오고 있다. 첫 책은 비전향장기수 이야기인 〈꽃〉. 〈노근리…〉는 두번째 책이다. 600쪽에 이르는 두께, 소재는 역사속 사건인데도 〈노근리…〉는 단숨에 읽힌다. 한국전쟁이 한창이던 1950년 충북 영동군 노근리 일대에서 미군이 양민을 학살한 그 끔찍했던 사건이 벌어진 사흘 동안의 이야기를 유족들의 증언을 토대로 그리고 있다. 한지에 붓으로 그린 흑백 수묵만화라는 점도 독특하다. 검게 번지는 먹빛이 오히려 핏빛처럼 선명하게 이야기를 전한다. 특히 양민에게 총을 겨누는 미군의 얼굴은 명령에 따라서 움직이는 존재를 표현하기 위해 이목구비 구분없이 시커멓게 칠해 강한 인상을 남긴다.

|

|

박건웅씨

|

박씨는 왜 이렇게 현대사 문제에 천착하고 있는 것일까. “우리 근현대사에는 엄청난 이야기들이 숨어있어요. 영화 등 다른 매체에서는 모두 현대사를 다루는데 만화에서만은 불모지였습니다. 일상적으로 친숙한 매체인 만화란 매체를 활용해야 한다고 생각했습니다.” 그래서 처음 낸 책이 바로 〈꽃〉이었고, 그 후속 작품으로 제주 4·3 사건을 그리려고 구상하던 도중 노근리 사건에 대한 기사를 보고 마음을 바꿨다. 현장을 찾아가 취재한 뒤 단편만화를 그렸고, 그 만화를 들고 정은용 위원장의 아들이자 노근리사건대책위원회 부위원장인 정구도씨를 찾아갔다가 소설을 만화화해보자는 제안을 받았던 것이다. 민중의 눈으로 바라본 역사를 그리고 싶었던 그는 흔쾌히 수락했다. 소설을 읽어보니 머릿속에서 그림을 그리듯 영상이 떠올랐기 때문이었다.

홍익대 회화과를 졸업한 박씨는 회화보다는 만화가 더 전달력이 강하다는 점에 이끌려 만화가의 길을 택했다. 91학번으로 80년대 민중미술의 막차를 탄 세대인 그는 작고한 판화가 오윤 등의 판화에서 영향을 받았다.

박씨의 만화는 정작 국내에서보다 해외에서 더 주목받으며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 데뷔작 〈꽃〉은 프랑스의 유명 만화 출판사 카스테르망에서 출간됐고, 신작 〈노근리…〉도 국내 출간과 거의 동시에 지난 13일 이탈리아 만화 출판사 코코니노 프레스에서 출간됐다. 이탈리아 볼로냐에서는 〈노근리…〉의 원본 그림 전시회까지 현재 열리고 있다. 이 지역 일간지 〈일 레스토 델 칼리노〉는 박씨의 전시회 소식을 전하며 “한지 위에 가는 선과 가는 수채화 붓을 이용해 한국 역사의 아픈 상처를 동양적인 화법으로 표현하고 있다”고 소개하기도 했다. 전시회 때문에 최근 이탈리아를 방문하고 온 박씨는 현지 언론들이 노근리 사건 자체에 대해서도 많은 관심을 가지더라고 전했다.

박씨의 다음 작품에서도 노근리 이야기는 이어진다. 스케치를 마치고 본작업에 들어간 2부에서는 노근리 사건이 국내외에 드러난 과정과 2001년 한·미 공동조사 당시 미국의 은폐 의혹, 우리 정부의 협상 자세 등을 다룬다. 검게 칠했던 미군의 얼굴도 하나씩 드러날 것이라고 귀띔했다.

“역사를 통해 반전, 평화 등 세계인의 공감을 끌어낼 수 있는 인간의 보편진리에 대한 접근을 계속 시도하고 싶습니다. 물론 만화를 통해서요.”

글 김일주 기자

pearl@hani.co.kr

사진 탁기형 기자

khtak@hani.co.kr

광고

기사공유하기