|

|

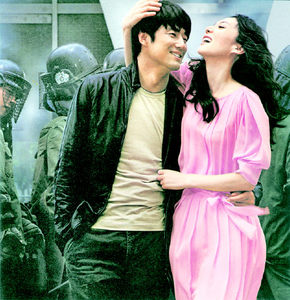

<오래된 정원>

|

오래된 정원

<처녀들의 저녁식사> <바람난 가족> <그때 그 사람들>을 만든 임상수 감독은 거창한 것들을 땅으로 끌어내리고 겉멋을 걷어낸다. 사람들이 차마 못했던 비판을 날세워 날린다. 냉소로 무장한 칼끝은 성이나 정치 등 한국에서 민감하고 허위로 찬 부분을 겨냥했다. 황석영의 소설 <오래된 정원>을 원작으로 삼은 같은 이름의 영화는 1980년대 이른바 ‘운동권’의 이야기인데 이들을 향한 비판을 매섭게 담았다. 하지만 서슬 퍼런 시선을 처음부터 끝까지 밀고 가지 않았다. 밥 먹고 사랑하는, 사람다운 일상이 늘 뒷전이어야 했던 사람들에게 ‘이 바보 고집불통아’라고 질책 어린 애정을 보낸다. 임상수 감독 영화가 밀어붙이는 날카로운 냉소를 좋아했던 사람들이라면 <오래된 정원>이 미적지근하고 평범하다고 느낄 만한데 그만큼 따뜻하다.

|

|

<오래된 정원>

|

머리가 희끗희끗 샌 오현우(지진희)는 17년만에 감옥 밖으로 나왔다. 그가 지녔던 누렇게 바랜 작은 사진 속 한윤희(염정아)가 딸 은결을 남기고 암으로 숨진 걸 알게 된다. 여섯달 동안 사랑이 무르익었던 외진 마을 갈뫼로 현우는 돌아가 윤희의 흔적을 되짚는다. 1980년대 광주항쟁을 경험한 현우는 도망자 신세로 시골 학교 미술 선생인 윤희의 도움을 받는다. 현우는 자신이 “사회주의자”라고 대놓고 이야기할 정도로 솔직하고 “그 길로 가는 중”이라고 수정할 정도로 자기를 객관적으로 살필 만한 사람이다. 자신의 아버지가 현우와 비슷한 길을 걸었던 윤희는 “운동권이 아니다”라고 말하면서도 현우를 보듬는다. 그들은 통닭을 삶아 먹고, 빨래를 함께 하며 사랑한다. 원작은 현우의 1인칭 시점으로 시작했다. 절반 이상을 그가 겪은 고난의 시절을 묘사하는 데 할애한다. 영화에선 이 부분을 압축해 넘어간다. 현우를 통해 본 ‘그때 그 시절’이 아니라 윤희의 시선으로 건져 올린 세월인 셈이다. 윤희는 현우의 삶에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문에 “인생과 재능에 대한 어마어마한 낭비”라고 내뱉는다. 하지만 그는 “인간에 대한 예의” 때문에 “얼굴도 가물가물 떠오르지 않는” 그 사람을 10년 넘게 기다린다. 위험을 무릅쓰고 서울로 돌아가는 현우의 등 뒤로 “왜 가니, 이 바보야”라고 쏘아붙이면서도 고무신을 맨발에 꿰찬 채 배웅하는 여자다. 담배를 물고 단문을 툭툭 던지는 그는 임상수 영화의 강단있는 여성 주인공들을 닮았지만 정서는 훨씬 끈끈하다.

|

|

<오래된 정원>

|

기사공유하기