|

야수가 사람을 울리다 앤을 사랑한 이는 모두 원작과 다르다. 원작과의 가장 큰 차이점이기도 하다. 잭 드리스콜(애드리안 브로디)은 더이상 근육만 자랑하는 뱃사람이 아닌, 시나리오 작가. 우유부단하고 나약하지만 사랑을 지키기 위해선 목숨을 아끼지 않는다.

|

|

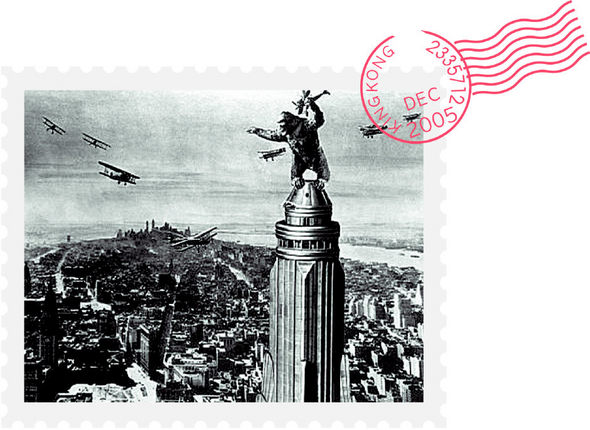

1933년작 ‘킹콩’

|

무소불위의 괴수였던 원작의 킹콩도 7.6미터로 작아진다. 여전히 지존이지만 살아남기 위해 얻은 상처로 가득하고 툭하면 다른 공룡의 도전을 받아야하는 고독한 존재다. 이제 정글보다 석양에 먼저 눈이 가는 그 또한 앤의 사랑을 위해 죽음을 마다하지 않는다. 각본을 쓴 필리파 보옌즈는 “피터가 ‘킹콩’이 나이들고, 빛 바랜 느낌으로 비치길 원했다”(<뉴스위크>)고 설명한다. 그런 점에서 킹콩과 잭(의 사랑)은 서로 맞서면서도 닮았다. 킹콩을 인간화해 몰입케 하는 첫번째 동력이다. 더불어 처음 앤과 킹콩이 모험을 나누며 서로에게 마음을 열어가는 대개의 과정이 소년 선원 지미(제이미 벨)와 일등 항해사 헤이스(에반 파크)가 깊게 유대하는 과정과 병렬된다. 오갈데 없어 외롭고 약한 지미에게 아버지 노릇을 하는 헤이스의 관계는 동료를 다 잃었다고 생각하는 앤이 점차 킹콩에게 기대는 모습을 다시금 인간적으로 은유한 셈이다. 대신 영화는 철저하게 킹콩의 행복을 방해한다. 앤과 가장 평온하게 보냈던 새벽을 곧장 이어진 박쥐들의 공격으로 잃어버리고, 앤과 센트럴파크의 호수에서 가장 단란한 때를 보내자마자 인간의 폭격을 당하는 설정으로 절대 고독자를 지켜보는 짠함은 극점에 이른다. 다음 오스카 주연상은 킹콩? “이 비극적 이야기를 가슴 깊이 느끼면 좋겠다”는 피터의 말은 공수표가 아니다. 킹콩의 연기가 뒷받침되지 않는다면 불가능하다. 배우가 만든 원형 동작에 컴퓨터 그래픽을 입히는 모션 캡쳐 기술이 사용되었다. 다만 킹콩의 표정 연출을 위해, <반지의 제왕>의 그래픽 기술을 담당했던 웨타 디지털사(社)는 고릴라의 안면 근육과 눈으로 인간의 감정을 표현하는 프로그램을 2년에 걸쳐 새로 만들었다. 골룸의 모델이었던 앤디 서키스가 킹콩의 원형 동작도 맡았다. 디지털로 영화의 개념 자체가 확장된 마당에, 이제 오스카는 ‘주연상’의 범주도 달리 정해야할지 모른다. 피터가 안전을 우려해 반대했는데도 서키스는 르완다로 직접 건너가 3주 동안 고릴라와 함께 생활하며 습성은 물론 17가지에 달하는 고릴라의 발성까지 익혔다. 영화의 특수 효과는 킹콩을 직조해낸 데에만 그치지 않는다. 배가 미지의 해골섬에 떠밀리며 정박하는 장면, 공룡에게 쫓기는 대목, 무너지는 절벽의 끝자락을 디디며 사람들이 뛰어가는 대목 등은 가상과 현실의 경계에 관객들을 내몬다. 굳이 불필요한 장면일 수도 있으나 마냥 재미를 위해 기술의 끝자락을 전시하는 것이다. 종종 컴퓨터 그래픽과 합성된 배우가 일그러지거나 튀어보이지만, 450명이 넘는 특수효과팀을 투입, 총제작비 2억700만 달러를 들여 만든 영화다. 그것이 지금 기술의 최고치, 끝자락인 것이다. <킹콩>은 스타 배우에 의존하지 않는다. 스타라면 차라리 ‘킹콩’이 유일하다. 하지만 앤을 맡은 나오미 와츠는 가상의 킹콩과 교감하는 발군의 연기로 관객들의 정서를 자극하고, 젊은 오손 웰즈를 모델로 삼았다는 칼 덴햄(잭 블랙)은 야망과 투지, 탐욕을 넘나들며 도덕적 판단으로부터 자유롭게, 오직 역동적인 인물로서 영화의 사건을 부른다. 다채로운 캐릭터가 모두 제값하며 살아 있다. 포효하던 야수가 엠파이어스테이트 빌딩 아래로 떨어지고선, 야수의 미녀 앤과 먼저 사랑했던 잭이 마침내 포옹을 하는데 헷갈린다. 이 영화의 결말은 행복인가, 불행인가. 영화는 ‘끝장’으로 가지만, 여운만 이렇게 끝이 없이 길다. 임임택 기자 imit@hani.co.kr

기사공유하기