등록 : 2006.02.22 20:19

수정 : 2006.02.22 20:19

“이땅의 기암산천이 이상향 아니런가”

울컥한 기운으로 치솟은 금강산 기봉들과 암벽, 칼칼한 선묘로 그려진 이땅 들녘의 질박한 풍경, 밭길 사이 허위허위 발걸음을 재촉하는 갓쓴 노인네들…. 청전 이상범과 더불어 근대 한국화단의 쌍벽인 소정 변관식(1899~1976). 그의 그림은 보는 이 누구에게나 ‘아! 이 작가’란 인상을 심어줄 정도로 강렬한 개성미가 일품이다. 우리 산하의 기운을 담은 진경 산수화에서 겸재 정선과 단원 김홍도 이래 가장 출중한 화풍을 이루었다고 평가되는 그의 평생 작업들이 덕수궁 미술관에 모였다.

‘진경 산수의 대가’ 평생작 망라

덕수궁미술관서 5월7일까지

작가 30주기를 맞아 지난 17일 개막한 ‘소정, 길에서 무릉도원을 보다’전은 대가의 평생 화력을 재조명하는 역대 최대규모의 회고전이다. 미술관 쪽은 금강산 대작의 작가로만 알려졌던 변관식을 진경산수를 바탕으로 한국적 이상향의 꿈을 완성한 작가로 새롭게 자리매김하겠다는 의도를 밝히고 있다. 이를 위해 초창기 습작시절부터 70년대 말년작까지 대작, 소품 80점을 비롯해 드로잉 15점과 평소 쓰던 전각 작품 60점이 망라되었다. 전시장은 그의 화력을 ‘이상향을 향해 떠나는 여정’이란 낭만적 표제 아래 ‘길 떠나기’ ‘길을 묻다’ ‘무릉도원을 보다’의 3부분으로 갈라 연대별로 작품들을 걸었다.

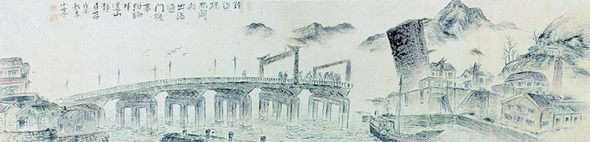

우선 눈길을 끄는 것은 1부격인 ‘길 떠나기’에서 보이는 1910~30년대 초창기 작품들이다. 소정은 외조부 소림 조석진의 지도 아래 전통 화법을 익힌 뒤 1925년 일본 유학을 떠나 스승 고무로 스이운에게서 일본의 신남화 그림풍을 배우게 된다. 이를 반영하듯 초창기 그림들은 전성기의 깔깔하고 거친 선묘와 다른, 물기 가득한 먹 번짐과 유연한 형상으로 이뤄진 관념산수화가 많다. 남화의 영향이 밴 <계정추림> <사계산수> <하경산수> 등이 그런 작품들이다. 이와달리 34년 그린 대작인 <수촌>은 물기 적은 갈필에 질박한 들녘의 질감이 엿보이는 소정풍 산수의 특징이 뚜렷하게 드러나기 시작하는 초기작으로 주목된다. 또 해방 뒤부터 50년대 초반까지의 작품 가운데 중앙화단에 처음 선보이는 <영도교>도 눈여겨볼 작품이다. 근대 시설물인 부산 영도다리를 소재로 서구 풍경화풍 구도를 취하고 있어 바뀐 시대감각을 보여준다.

대표작들인 금강산 보덕암, 삼선암 등의 여러 실경 그림들은 30년대 유람중 구상한 뒤 50년대부터 말년까지 그린 것이다. 특유의 치솟는 수직구도와 먹을 겹쳐올리는 적묵법, 입체파 그림처럼 수직수평선을 계속 덧그린 소정 화풍의 진수다. 특히 구룡폭 등의 폭포와 준봉들, 그리고 단양팔경의 풍경소품들에는 잎줄기처럼 산세를 묘사한 단원 화법과 겸재풍의 원경 구도가 뚜렷하게 드러나 흥미롭다. 말년 복사꽃 만발한 마을을 그린 소담한 구도의 풍경이나 낙동강변 만추풍경은 담묵 혹은 메마른 붓질로 미묘한 자연의 질감을 표현하고 있어 원숙한 화격을 여실히 보여준다. 깔깔하고 꼬장꼬장한 선과 암벽 등의 구축적 표현은 소정 화법의 핵심이다. 그것은 그가 식민지 시대 일본 남화를 익히면서 나름대로 쌓아둔 포한과 호인의 기백 등이 어우러져 나온 것이다. 골기와 해학 이면에 으슬으슬한 한기 혹은 스산함 또한 느끼게되는 것도 그런 맥락이다.

미공개 작품을 발굴한 성과에도 불구하고, 국립미술관 전시의 고질적 한계인 평면적인 연대별 작품 구성은 이번에도 되풀이되었다. 소정 산수가 성립한 문화사적 배경이나 초창기 일본 남화로부터 받은 영향, 그의 진경 정신의 핵심이 무엇인지를 상세한 설명이나 전시 동선을 통해 풀어내지 못한 점이 아쉽다. 5월7일까지.(02)2022-0613.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기