등록 : 2006.03.29 21:11

수정 : 2006.03.29 21:11

눈길 둘 곳 없는 백화점식 컬렉션 ‘엉거주춤’

국립현대미술관이 있는 과천 청계산 자락엔 아직도 찬 공기가 시큼하다. 지난 1월 책임운영기관 체제로 바뀐 국립현대미술관(관장 김윤수)에는 봄 맞이 기획전들이 여럿 차려졌다. 독일의 현대미술 거장 게르하르트 리히터와 A.R 펭크의 2인전(4월30일까지)과 고 백남준 추모 특별전 ‘지상에서 영원으로’(6월24일까지), 그리고 지난해 수집 작품들을 모은 ‘신소장품 2005’(4월23일까지)가 열리는 중이다. 최근 전직 학예실장이 해직당하는 등 관장-학예사간 불화가 표면화한 터라 전시들이 제대로 굴러갈지에 대한 미술동네의 궁금증도 크다.

좁은 공간·작품 추모영상 뒤섞여 ‘급조’

백남준 추모특별전

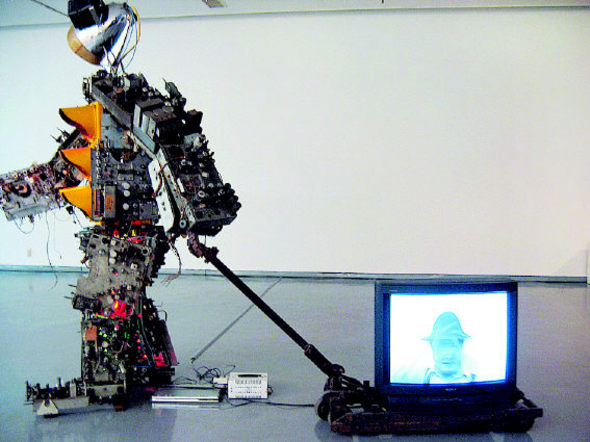

백남준의 영상 설치탑 <다다익선>이 놓인 들머리 옆 원형 국제전시장에서 백남준 추모전이 먼저 관객을 맞는다. 소장한 백남준의 신·구작 12점과 아라리오 미술관 소장작품 2점, 다다익선 모형 등을 전시장 한쪽 구석에 놓아두었다. 전시제목처럼 수명이 짧고 수시로 수리·교체해야 하는 기술력이 요구 되는 백남준 작품의 보존 전략을 주제로 삼았다.관객들이 마이크에 말하면 뒤쪽 티브이 화면이 진동하는 <참여티브이>, 티브이위에 커다란 자석을 놓은 <자석 티브이>는 이런 컨셉에 따라 60년대 작품을 95년 새 부품으로 재생한 개념의 작품들이다. 원래 외양을 본뜨는 모방, 장비를 업그레이드하는 이주, 작품의 옛 소재를 요즘 시대에 맞게 바꾼 ‘재해석’ 등 여러 보존전략을 구획별로 설명해놓았다. 전시장이 워낙 좁고, 판화, 완성품, 추모 영상 등이 뒤섞여 있어 전시의미보다는 급조됐다는 느낌이 먼저 온다.

독일 현대미술 대가들 설명 부족 ‘난해’

리히터·펭크 2인전

제2전시실의 게르하르트 리히터·펭크 전은 봄 기획전의 핵심. 60년대 이후 세계 현대미술사에 굵은 발자취를 남긴 동독 출신 독일 대가들의 작품을 1960년대부터 2000년대까지 시기별로 조명했다. 독일 뵈크만 콜렉션이 소장한 리히터의 작품 30점, 펭크의 작품 37점으로 구성된 세계 순회전의 일부다. 안쪽 회랑에 리히터를, 바깥쪽 회랑에 펭크의 작품들을 걸어놓았다. 사진의 인물들을 그대로 옮기거나 추상이미지를 덧칠하는 사진회화의 대가 리히터와 원시 동굴미술의 상징 등을 빌어온 기호미술로 정치, 사회적 목소리를 표현해온 펭크의 작업들은 나치스 패망과 분단 상처를 안은 독일 현대사를 배경으로 이해해야 하는 작업들이다. 신화적인 선전 그림만을 선호했던 나치스에 대한 혐오로 전후 추상에 쏠렸다가 다시 그악한 내면을 묘사하는 신표현주의로 돌아온 독일 미술의 특수성이 그것이다. 리히터의 경우 탄탄한 밑그림 능력을 보여주는 50년대 <해수욕장 사람들>을 비롯해 60년대의 흐릿한 사진 모사 그림들, 그리고 70년대말부터 본격화한 특유의 째지는 듯한 색채추상 작품들이 시기별로 이어지는데, 다기한 그림 양식의 배경이 무엇인지를 부각시키는 설명이나 다른 자료 콜렉션 등은 별로 없다. 펭크 또한 핍진한 색채로 낙서처럼 기호를 휘갈겨 그리면서 ‘세계회화’, 예술표준을 뜻하는 ‘슈탄다르트’ 등의 난해한 개념을 제시하지만, 심오한 그의 기호미술을 이해할 기회는 매주 금~일요일 한차례 있는 도슨트의 설명회를 기다려야할 듯 하다. 한 작가의 전시장에 들어갔다가 다시 돌아나와 다른 작가의 전시장으로 들어가야 하는 동선은 적이 거북하다.

주제 일관성 없이 170여점 나열 ‘피로’

신 소장품 2005전

1, 7전시실의 넓은 공간을 차지한 ‘신소장품’전은 지난해 사들인 170여점의 여러 장르 작품들을 대충 조망하는 데도 적잖은 피로감을 느끼게 한다. 전시품들이 뚜렷한 흐름이나 일관된 성격을 띠고 있지않는 이유가 크다. 대가 마르셀 뒤샹이 30~40년대 작은 상자 속에 대표작 미니어처와 사진을 모아서 만든 에디션 작품인 <여행 가방 속 상자>, 안젤름 키퍼·질 아이요 등 서구 대가들의 작품, 민중작가 홍성담씨의 판화 <5·18연작-새벽> 등이 눈에 들어오지만, 감상은 편안하지 않다. 국제적 명성, 특정 장르의 비율 안배 등에만 치중하는 현 미술관 수집 시스템의 한계다. 소장품의 백미로 미술관쪽이 홍보한 뒤샹의 <여행가방 속 상자>는 구입 여부를 놓고 관장과 학예실 사이에 물밑 논란이 벌어졌다고 한다. 6억원 이상을 들여 산 이 에디션은 제목과 달리 가방이 딸리지 않고, 몇번째 작품이라는 넘버링 서명도 없어 국제 화상에게 ‘바가지를 썼다’는 뒷말이 끊이지 않고 있다. 여러 전시에서 비치는 엉거주춤한 느낌들이야말로 지금 미술관의 현주소를 상징하는 것은 아닐까.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기