등록 : 2006.11.01 15:09

수정 : 2006.11.01 15:37

1. 놀이터에서

며칠 전 점심 먹고 잠시 들른 회사 근처 아파트단지 놀이터. 꼬맹이들 몇몇이 개구지게 뛰어논다. 놀이터 풍경은 예나 지금이나…. 내 어린 시절을 떠올리며 아득하게 바라보는데, 문득 낯선 장면 하나가 클로즈업 되어 들어온다. 녹색 바닥! 누런 흙이 있어야 할 그 자리를 폭신한 네모 타일들이 대신하고 있는 게 아닌가.

그러고 보니 내가 사는 아파트 놀이터를 포함해 최근에 본 거의 모든 놀이터가 그런 모습이었던 것 같다. 흙장난 하는 꼬마들을 본 기억이 언제였는지 가물가물하니. 옆에 있던 후배에게 건넨 말. “저 아이들은 두꺼비 집 놀이를 알까?” “글쎄, 몇십년 뒤엔 그 노래마저 없어지는 거 아닐까요?” 하긴, 흙장난으로 세균을 덕지덕지 붙여 들어오는 걸 좋아할 요즘 엄마는 흔치 않을 테니. 돌아오는 길에 노래 하나가 입안을 맴돈다. ‘두껍아 두껍아 헌집 줄게 새집 다오~’

2. 노래방에서

몇주 전 술 몇잔 걸치고 들른 노래방. 최신곡이랍시고 이문세의 ‘알 수 없는 인생’을 불렀다. 흥겨웠다. 다음 사람이 장윤정의 ‘어머나’를 불렀다. 신났다. 갑자기 누군가 벌떡 일어나 던진 말. “니들이 트로트의 참맛을 알아?” 그리고 노래를 시작했다. “미~아~리~ 눈물고개~” 푸훗. 터져나오는 웃음을 속으로 삼켰다. 젊은 놈이 ‘단장의 미아리고개’라니. 모니터만 뚫어져라 쳐다봤다. 아, 그런데 이 기분은 뭐냐. 가슴속 저 밑바닥에서부터 뭔가 올라오는 듯한 이 느낌은.

미아리 눈물고개 님이 넘던 이별고개/화약연기 앞을 가려 눈 못뜨고 헤매일 때/당신은 철사줄로 두손 꼭꼭 묶인 채로/뒤돌아보고 또 돌아보고 맨발로 절며 절며/끌려가신 이 고개 한많은 미아리고개

아빠를 그리다가 어린 것은 잠이 들고/동지섣달 기나긴 밤 북풍한설 몰아칠 때/당신은 감옥살이 그 얼마나 고생하오/십년이 가도 백년이 가도 살아만 돌아오소/울고 넘던 이 고개여 한많은 미아리고개 (반야월 작사/이재호 작곡/이해연 노래)

이런 노랫말이었다니. 시대적 배경은 한국전쟁 때라고 한다. 얼마 뒤 안 사실 하나. 노래 제목의 ‘단장’은 창자가 끊어진다는 뜻의 단장(斷腸)이란다. 새끼를 빼앗긴 어미 원숭이의…. 그런데 왜 난 서커스단 단장쯤으로 알고 있었을까? (무식하다고 손가락질해도 싸다.)

3. 그들의 변절(?)

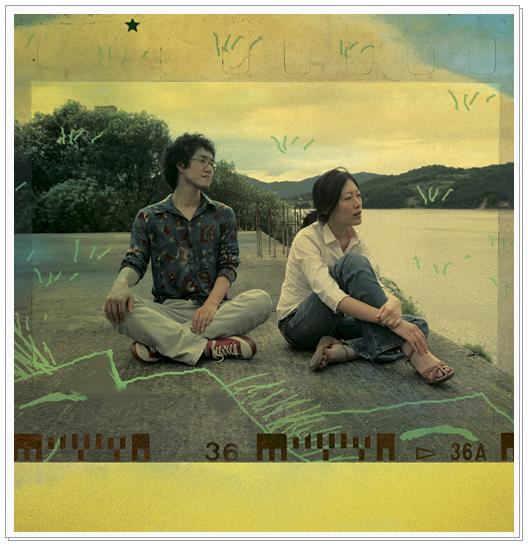

소규모아카시아밴드. 김민홍이 기타 치고 송은지가 노래하는 듀오다. 훗날 클래지콰이 멤버가 된 호란이 둘 사이 다리가 되어 만났다고 한다. 특이한 팀 이름도 호란의 꿈속에서 영감을 얻은 것. “이름값 200만원 빚졌죠.” 김민홍이 허허 웃는다. 2004년 말 발표한 데뷔앨범의 타이틀곡 ‘So Goodbye’가 뒤늦게 조인성이 나오는 빵집(뚜**르) 광고에 쓰이며 입소문을 타기 시작했다. 요즘은 김대승 감독의 영화 ‘가을로’ 티저 광고에서도 들을 수 있다. 방구석에 틀어박혀 눈감고 들으면 가슴이 한켠이 푸근한 듯 먹먹한 듯….

이들이 2집을 냈다. 이전 앨범의 ‘골방’ 느낌을 떠올리며 이어폰을 꽂은 나는 뭔가에 한대 맞은 듯 멍해졌다. 쿵~짝 쿵~짝 쿵짜짝 쿵~짝. 통기타로 튕기는 ‘뽕짝’ 리듬이라니. 당황스러웠다. 이 리듬은 앨범의 거의 모든 곡을 관통하고 있었다. 그런데 이상하게도 세련된 느낌. 신경을 곤두세워 들으니 ‘쿵’보다는 ‘짝’에 방점이 찍혀있다. (이는 자메이카에서 탄생한 스카/레게 리듬의 특징이다.) 김민홍의 간결한 통기타와 송은지의 담백한 목소리가 주를 이루는 소박한 편곡이 뽕짝 리듬과 절묘하게 어울린다. 간간이 등장하는 아코디언과 하모니카의 애달픈 울음이 가슴속을 슬며시 파고든다.

노랫말은 더 독특하다.

두껍아 내게 새집을 지어다 줄래/두껍아 그럼 내 손목을 가져가도 돼

…두껍아 내 마음을 읽어줄 수 있니/두껍아 내가 버린 마음 모두 다 줄게 (두꺼비)

철사줄로 두손 꽁꽁 묶인 채로/또 돌아보고

…미아리 눈물고개 넘어가면서/피눈물 흐르도록 돌아보누나 (또 돌아보고)

어린 시절 즐겨 부르던 노래. 우리네 어머니, 아버지들이 부르시던 노래. 그 노래들의 느낌이 고스란히 되살아난다. 익숙한 듯 세련된 듯, 구전동요와 트로트의 재발견.

“예전에 독일에서 온 음악잡지 기자가 묻더군요. ‘한국엔 서양음악을 닮으려는 음악들로 넘쳐난다. 도대체 한국적인 음악이란 뭔가?’ 이전부터 해오던 고민이 더욱 깊어졌죠. 우리만이 할 수 있는 게 뭘까. 결론은 우리가, 그리고 우리네 어머니 아버지, 할아버지 할머니가 듣고 불러온 노래다, 싶더라고요. ‘뽕짝’이야말로 한국적 ‘그루브’가 아닐까요?” (김민홍)

“제주도 공연 때 꼬맹이들이 사인해달라고 졸랐어요. 신촌 놀이터에서 공연할 땐 머리가 희끗한 아저씨께서 ‘너무 좋았다’고 말씀해주셨고요. 코흘리개부터 어르신까지 모두들 좋아해주는 것 같아 행복해요. 그게 우리 음악의 가장 큰 장점 같아요.” (송은지)

“더 많은 사람들이 편하게 들을 수 있는 음악을 하고 싶어요. 내년 초에는 경쾌한 ‘뽕 록’을 담은 2.5집을 낼 겁니다. 들으면 어깨가 들썩들썩 하실걸요? 한국 사람들이 진짜 좋아하는 게 뭔지 찾아내는 거, 앞으로 계속 풀어나가야 할 숙제죠. 그래야만 우리도 좋아하는 음악 하며 밥벌어 먹고 살 수 있지 않겠어요?” (김)

이들의 말을 뒤로 하고 돌아오는 길에, 지겹도록 TV에 얼굴을 들이미는 가수들의 전유물처럼 돼버린 ‘대중성’이란 말의 참뜻을 곱씹었다.

(*이 기사는 네티즌, 전문필자, 기자가 참여한 <필진네트워크> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

| 한겨레 필진네트워크 나의 글이 세상을 품는다

광고

기사공유하기