|

|

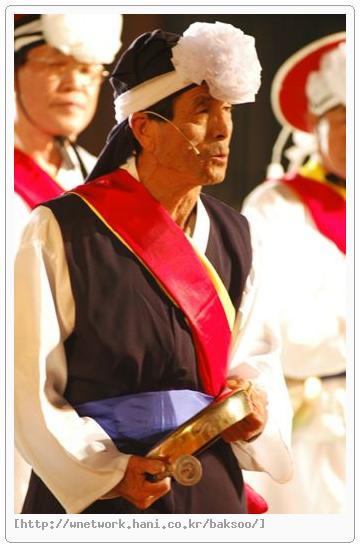

마지막 꼭두쇠 김기복 옹(경기도지정무형문화재 제21호 안성남사당풍물놀이 보유자)

|

|

|

버나를 떨어뜨린지도 모른 채 빈 담밧대만 계속 돌립니다. 보다 못한 다른 연희자가 주우러 가는데도 엉덩이와 담뱃대는 계속 돌아갑니다.

|

5년여의 각고 끝에 2004년부터는 미완성 여섯 마당을 안성남사당 전수회관에서 토요상설무대로서 시민들에게 선을 보여 왔고, 현재는 완성된 여섯 마당으로 ‘바우덕이축제’에서는 물론 유럽 여러 나라의 내로라하는 축제의 단골 초청 레파토리로 이름을 떨치고 있다고 합니다. 게다가 영화 ‘왕의 남자’가 공전의 대히트를 기록하면서 그 명성과 인기는 날이 갈수록 더해 가고 있습니다. 풍물놀이의 중요 구성 타악기인 쇠, 장구 북, 징으로 구성하여 변형된 실내 공연으로 세계에서 우리 음악을 널리 알린 ‘사물놀이’가 있었다면, 안성남사당놀이 여섯 마당은 완벽한 전통 연희물로 그 성가를 드높이고 있는 셈입니다. 우리 전통연희물이니 무조건 좋아하고 자랑하자는 것이 아닙니다. 연희를 풀어나가는 구조와 방식이 일방적이 아니라는 점에서 요즘의 인터넷 소통구조와도 맥이 닿아 있다는 것입니다.

다시 말해 여섯 마당의 구성을 면면이 뜯어보면 연희자가 구경꾼에게 그냥 재주를 보여주는 것으로, 구경꾼은 마냥 즐거워하는 것만으로 마무리 짓는 일방향이 아니라는 것입니다. 대개의 우리 전통 연희물이 그런 면을 가지고 있지만 특히 안성남사당놀이는 쌍방향의 소통구조가 보다 더 유연하다는데 많은 구경꾼들을 끌어 들일 수 있는 장점이 있는 것 같습니다.

|

|

진을 맞춰 전진과 후퇴를 하며 신명나게 놀고 있습니다.

|

구경꾼도 파트너로 삼고 있다는 점입니다. 어쩌면 이런 구조가 사이버에서의 쌍방향 소통에 익숙해진 젊은이들에게 더 가까이 다가갈 수 있을 뿐만 아니라 유럽을 비롯한 세계의 문화판에서 성공할 수 있는 열쇠가 될 수 있는지도 모를 일입니다. (*이 기사는 네티즌, 전문필자, 기자가 참여한 <필진네트워크> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

| 한겨레 필진네트워크 나의 글이 세상을 품는다

기사공유하기