|

|

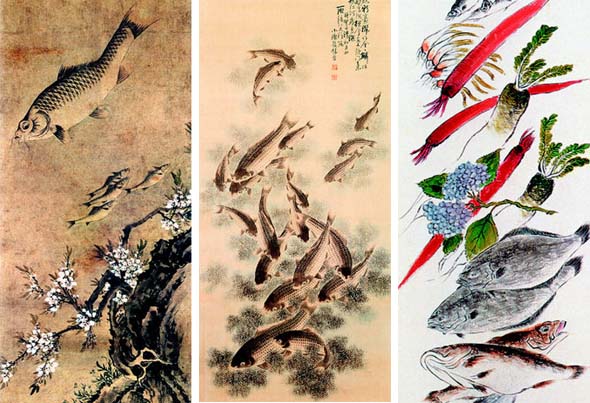

외고조부 조정규=19세기초 대표화가(왼쪽부터)→외조부 조석진=20세기초 대표화가→변관식=20세기 중후반 대표화가

|

‘전통 회화 명문가 3인전’ 50여점

비슷한 듯 다르고 파격인 듯 명백

그림에도 유전자가 있을까? 이런 물음은 참 생뚱맞다. 사람들이 가문을 따지듯 좋은 그림도 대대로 이어온 명문가의 맥이 흐르는 법이다. 품격 높은 옛 그림 컬렉션으로 유명한 서울 견지동 동산방 화랑에서 15일 개막한 ‘전통 회화 명문가 3인전’은 조선 말기 두 그림 명가에서 혈연으로 이어진 우리 옛 그림의 맥을 조근조근 이야기한다. 전시의 주인공들은 19세기 초 대표적인 화원화가였던 임전 조정규(1791~?)와 그의 손자였던 20세기초 거장 소림 조석진(1853~1920), 그리고 소림의 외손자로 금강산 산수의 대가였던 소정 변관식(1899~1976)이다. 19~20세기 전통회화의 명가였던 함안 조씨와 초계 밀양 변씨 집안의 거장들이 5대에 걸쳐 이어내린 ‘가문의 영광’이 낯선 명품 50여점을 통해 선을 보이고 있다. 여기에다 이들의 그림 유전자를 형성한 뿌리는 조선 후기 진경산수의 대가인 겸재 정선과 단원 김홍도, 천재화가 오원 장승업의 걸출한 화풍이니, 출품작들은 문자 그대로 19세기~20세기 초 우리 회화사의 ‘알짬’이라고 할 만하다. 1, 2층에 나란히 걸린 세 피붙이 화가들의 그림은 산수, 인물, 화조(꽃·새), 어해(해물), 절지(그릇) 등 종류가 다양할 뿐 아니라 보는 재미도 기기묘묘하다. 그림풍은 비슷하면서도 다르고, 파격 속에 전통을 아우르며, 붓질의 성김과 꼼꼼함이 공존한다. 가장 흥미로운 눈대목은 생선, 해물 등을 그린 세 대가의 어해도를 비교하며 보는 것이다. 어해도를 가장 잘 그렸다는 임전은 이번에 처음 공개된 <어해도> 8폭에서 몸을 뒤틀며 물속을 돌아다니는 복어, 잉어, 새우 등의 활기 넘치는 모습을 적절한 과장을 통해 묘사한다. 임전 특유의 활력은 후손인 소림, 소정의 그림에 그대로 이어진다. 소림의 <군리도>는 수초 위를 꿈틀거리면서 활개치는 잉어떼들의 사실적 모습과 등용문의 고사를 은유하는 상징성 등이 조화를 이루는 명품으로, 박정희 정권 당시 실력자의 소장품으로도 유명하다. 혈기분방한 소정은 아예 어해도에 고등어, 가재미, 조기, 돔, 병어 등의 먹거리 생선과 당근, 파 등의 채소까지 등장시켜 질박한 생활감각까지 녹여 넣었다. 꿈틀대는 물고기 그림의 활력 대대로

산수화는 제각각 다른 기풍으로 분화 산수도도 셋의 개성은 색다르다. 임전이 그린 <금강산도> 8폭, <고사도석인물도>, 화조도 등의 그림은 산세, 바위, 수목, 인물 자세 등의 묘사 등이 단원의 화풍을 빼어 닮았다. <금강산도> 등의 산수도는 나무 가지 윤곽을 슬근슬근 친 듯한 단원 특유의 필력에 풍성한 쌀알점을 찍어 흙산을 묘사한 겸재 정선의 화풍이 섞여있고, <화조도>는 ‘단원 것으로 팔았다’는 말이 나올 정도로 단원 그림과 거의 같다. 하지만, 손자 소림은 이런 전통 위에 장승업이 이룩한 중국풍의 관념 산수화를 계승해 아취가 넘치는 <휴금임류도>를 그렸고, 소림의 외손자 소정은 한술 더떠 외금강산 만물상 그림에서 아예 대패 깎듯 선을 끊어내면서 바위의 표면을 그려내는 독창적 화법을 일궈냈다. 20년대 외조부 소림의 차분한 관념 산수화풍을 옮겨그린 듯한 소정 변관식의 초기 산수화와 칼 같은 선기운이 빠지고 점이 촘촘히 박힌 말년 산수화가 나온 것도 이채롭다. 박우홍 동산방 대표는 “격동기 명가의 맥을 이으며 다가올 근대를 탄탄하게 준비하는 노력들이 있었음을 보여주는 전시”라며 “필력도 떨어지고 눈치보는 느낌만 드는 지금 한국화단에 울림이 될 만하다”고 했다. 서울 한남동 삼성미술관 리움의 ‘조선 말기 회화전’을 같이 보면 감상의 재미는 더욱 커진다. (02)733-5877, 6945. 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

기사공유하기