|

|

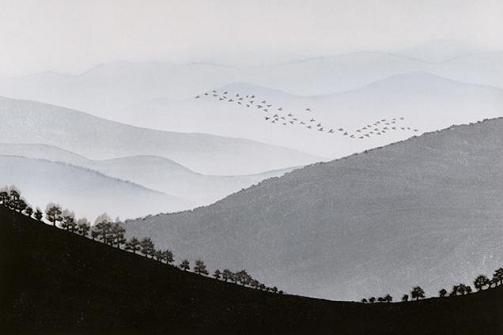

김준권 <산-2> 수묵목판 58.5 x 39cm, 2004년

|

|

|

<산-2> 부분

|

위의 부분도에서 보이는 것 처럼, 목판화의 생명이라 할 수 있는 날카로운 '칼 맛' 대신 부드러움과 은은함을 화폭에 가득히 담았다. 그리고 그는 이러한 시도를 통하여, 시보다 더 시적인 판화를 탄생시켰다. 완화삼(玩花衫) - 목월(木月)에게 조지훈

차운산 바위 위에 하늘은 멀어 산새가 구슬피 울음 운다. 구름 흘러가는 물길은 칠백 리(七百里) 나그네 긴 소매 꽃잎에 젖어 술 익는 강마을의 저녁 노을이여. 이 밤 자면 저 마을에 꽃은 지리라. 다정하고 한 많음도 병인 양하여 달빛 아래 고요히 흔들리며 가노니 …….

|

|

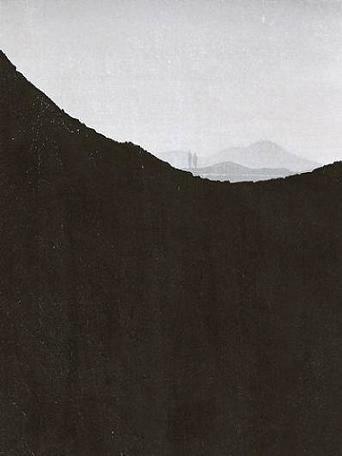

김준권 <오름-0408> 수묵목판 40 x 30cm, 2004년

|

이 작품 역시 '목인천강지곡' 전에 출품되었던 작품으로, '오름' 연작 중 대표작의 하나라고 할 수 있다. 제주도의 기생화산에 있는 오름이라는 자연형태를 중첩되는 먹으로 표현한 작품으로, '절대어둠' 너머로 아스라히 보이는 마을과의 '찰나적 교차'를 위하여 검은색을 더 없이 짙게 강조하였다. 그래서 '칼 맛' 대신 '먹 맛'이 느껴지고, 어둠이 밝음보다 아름답게 느껴지는 이 작품은, 이 시대의 자랑스러운 목판화라고 할 수 있다. 그러나 이러한 성과는 하루이틀에 만들어지는 것이 아니다. 화가가 10여년동안 시골에 칩거하면서 끊임없이 자연풍경을 형상화하는 작업을 하였기에, '이미지 산수'이면서도 실경 산수와 같이 자연스럽고 아늑한 풍경을 재현해 낼 수 있었던 것이다.

|

|

<오름-0408> 부분

|

이 작품에서 나무가 없었다면 그 풍경은 마을 풍경이 아니라, 산 풍경이 되었을 것이다. 그리고 산 아래 희미한 강줄기가 보이지 않았다면, 강마을이 아니라 두메산골이 되었을 것이다. 이런 표현이 바로 김준권 화백 특유의 섬세한 '농촌 감성'이고, 보는 사람들로 하여금 강마을에 대한 향수를 불러 일으킨다. 나그네 - 술 익는 강마을의 저녁 노을이여---지훈에게 박목월 강나루 건너서 밀밭길을 구름에 달 가듯이 가는 나그네. 길은 외줄기 남도 삼백 리 술 익는 마을마다 타는 저녁놀 구름에 달 가듯이 가는 나그네.

|

|

김준권 <겨울-솔밭에서> 수묵목판 59 x 34cm, 1999년

|

'오름'과 '산' 연작을 발표 전에 제작한 작품으로, 그의 판화가 '시적 판화'로 진화할 수 있는 가능성을 보여준 작품이다. 싸락눈이 오는듯 하지만 눈이 보이지 않고, 한겨울의 차가운 손돌이바람이 소나무 밭 사이를 헤치는듯 하지만 바람도 보이지 않는다. 오직 잿빛 고요함만이 화폭 가득할 뿐이다. 많은 화가들이 겨울 풍경을 그렸지만, 화폭 속에 고요함을 담아낸 화가는 그리 많지 않다. 그 이유는 '잿빛 고요'란, 화가가 그 고요 속에 침잠되지 않으면 표현하기 힘든 일종의 '철학적 사유'이기 때문이다. 그러나 시골에 살고있는 김준권 화백에게 스산한 겨울풍경은 삶의 일부분이고, 이미 자신과 하나가 된 주변 풍경이기에, 잿빛을 자연스럽게 표현할 수 있었다. 그래서 이 작품에서는 잿빛과 고요가 절묘한 조화를 이루며, 지난 시간을 돌이켜 보게해주는 아련한 시적정취가 흠뻑 느껴지는 것이다. 문의(文義)마을에 가서 고은 겨울 文義(문의)에 가서 보았다. 거기까지 다다른 길이 몇 갈래의 길과 가까스로 만나는 것을. 죽음은 죽음만큼 이 세상의 길이 신성하기를 바란다. 마른 소리로 한 번씩 귀를 달고 길들은 저마다 추운 小白山脈(소백산맥)쪽으로 뻗는구나. 그러나 빈부에 젖은 삶은 길에서 돌아가 잠든 마을에 재를 날리고 문득 팔짱 끼고 서서 참으면 먼 산이 너무 가깝구나. 눈이여 죽음을 덮고 또 무엇을 덮겠느냐. 겨울 文義(문의)에 가서 보았다. 죽음이 삶을 껴안은 채 한 죽음을 무덤으로 받는 것을. 끝까지 참다참다 죽음은 이 세상의 인기척을 듣고 저만큼 가서 뒤를 돌아다본다. 지난 여름의 부용꽃인 듯 준엄한 正義(정의)인 듯 모든 것은 낮아서 이 세상에 눈이 내리고 아무리 돌을 던져도 죽음에 맞지 않는다. 겨울 文義(문의)여 눈이 죽음을 덮고 또 무엇을 덮겠느냐. (*이 기사는 네티즌, 전문필자, 기자가 참여한 <필진네트워크> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

| 한겨레 필진네트워크 나의 글이 세상을 품는다

기사공유하기