등록 : 2007.03.06 18:29

수정 : 2007.03.06 18:29

|

|

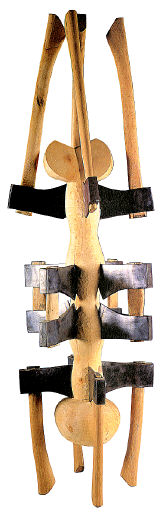

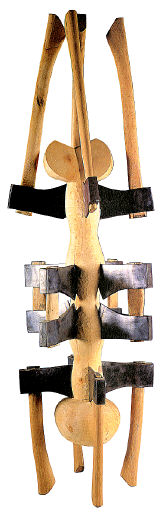

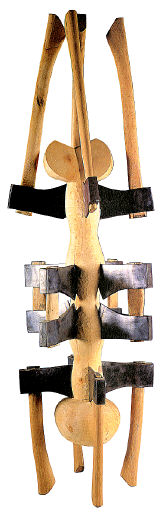

〈한반도〉

|

분단 아픔 깎은 추상조각

조각가 박희선 10주기 전

동글동글 몽우리진 나무 새알심이 떡판 같은 펑퍼짐한 나무판과 맞붙어 이 땅의 형상을 이뤘다. 우리 터전 한반도다. 그 순박한 형상에 무지막지한 쇠도끼가 점점이 박히고 패었다. 곧 이 땅을 지탱하는 생채기, 분단이 아닌가.

서울 평창동 김종영미술관에 마련된 작고 조각가 박희선(1956~1996)의 10주기전(4월26일까지)은 헛헛한 추상 조각으로 분단 조국의 현실과 통일 염원을 옹골차게 뽑아내었던 요절 작가의 부재를 새삼 되새겨보게 만든다. 서울미대 조소과 77학번. 대가 김종영, 최종태씨의 애제자였던 그는 스승들을 따라 종교적인 반추상 목조각으로 출발했다. 하지만, 80년대 서울의 봄을 겪으면서 조각칼을 놀려 현실을 발언하는 외길을 걸었다. 82년 ‘마루조각회’ 결성으로 참여조각을 시작한 그였으나, 표면을 잔물결처럼 깎은 질감이 특징인 출품작들은 80년대 민중미술의 사실주의적 전형성과 거리를 두며 발전해갔음을 보여준다.

위아래 삼단으로 된 독특한 얼개의 전시장에는 90년대 중반 작고 때까지 생물처럼 변해간 작품들을 초창기 〈한반도〉 연작부터 90년대 초반부 도끼날 ‘분단’ 연작, 이후 통일 염원을 담은 말기 작업 등으로 간추려 내놓았다. 나무판들을 끼워맞춘 합체조각이 주종인 박희선 조각은 보기 드물게 형식과 내용이 온전한 조화를 이루었다는 점을 성취로 꼽는다. 결, 색깔, 크기가 다른 목판, 조각들을 접붙이고 중간에 심장이나 새알 모양의 둥근 나무심을 놓아 생명성을 강조한 〈한반도〉 연작들, 하늘 향해 팔 벌린 채 두 쪽의 심장을 두른 인간 형상(87년작 〈자유〉) 등은 맞대고 포갠 조각 사이 경계를 부각시킴으로써 합일의 미학을 역설한다. 광주학살의 슬픔을 베어져 나간 나무알심 붙은 십자가 조각으로 형상화한 〈그해 광주여〉처럼 이런 경계의 합일은 조각들의 요철과 사각형, 원형 등 이질적 형상들의 긴장관계 속에서 생동한다. 도끼로 한반도를 상징하는 연약한 나뭇대를 찍어버린 90년대초 작품(사진)들은 가장 강렬한 조각적 발언으로 평가할 만하다. 고전 조각의 정면구도, 대칭의 기념비성과 이 땅의 투박한 질감을 함께 표현해낸 그는 토속성을 심화할 즈음 홀연 암으로 세상을 등졌다. (02)3217-6484.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기