|

|

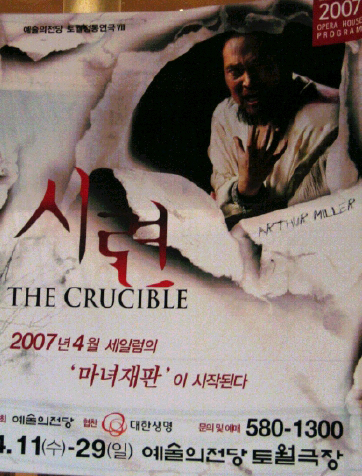

연극 <시련> 포스터

|

연극의 내용은 마녀재판에서 자신의 명예와 존재 가치를 지켜내기 위해 순교자의 삶을 살고자 했던 사람들의 희생을 통해 악과 선이 공존하는 사회에서 진실이 무엇인지를 보여주려는 것이었다. 그것이 17세기의 마녀재판을 배경으로 하고 있지만 사실상 아서 밀러는 이 연극을 통해 1950년대 미국 사회에 몰아쳤던 매카시즘을 비판하고자 했음을 우리는 잘 안다. 그 때 미국의 공화당 상원의원이었던 J. R. 매카시는 미국 의회 내에 200여명 이상의 공산당원들이 있다는 발언으로 소위 여론몰이에 나섰고, 이 일로 인해 미국에서는 소위 메카시 선풍이 일어 진보적인 정치인, 학자, 언론인들을 몰아내는 초유의 사태가 벌어졌다. 우리가 잘 아는 매카시즘의 유래이다. 아서 밀러는 당대에 벌어진 매카시즘이 17세기 마녀재판이 동일한 이데올로기적 집단 광기라는 사실을 강조함으로써 우리 사회가 가지고 있는 악의 구조가 무엇인지를 보여주고자 이 작품을 썼던 것이다. 그가 이 작품의 제목을 <시련>(The Crucible)이라고 붙은 이유는 아마도 이런 일련의 역사적 과정으로 인간의 정신과 진실의 추구가 정화되기를 바라는 마음에서였을 것이다. 그러나 연극을 보면서 내내 마음을 짓누르는 무거움이 있었다. 과연 지금 우리사회는 이런 여론몰이식 마녀재판이 사라졌는가? 하는 질문에 긍정할 수 없기 때문이었다. 사실 이 연극은 70~80년대 우리의 사회적 화두를 담고 있다. 그래서 연출가는 이 연극을 80년대에 무대에 올리고 싶어 했다. 하지만 5공화국이 들어서면서 이 연극 상연기획은 취소되었고, 그 때문에 연출가는 홀연히 유학을 떠나게 된다. 그 때 우리 사회는 극단적 이데올로기의 광기 아래 놓여 있었다. 반공 이데올로기, 레드 콤플렉스로 분석되는 그 집단적 광기의 현실 하에 놓여 있었다. 따라서 그 때 만일 이 연극이 상연되었더라면 정말 많은 사람들이 시대적 아픔에 공감하면서 가슴을 쓰러 내렸을 것이다. 그러나 그런 치열한 이데올로기 대립이 사라진 지금, 이 연극을 보고 있던 많은 젊은 관객들의 가슴에 이 연극이 얼마나 와 닿았을까? 연극 중간 중간에 관객들의 웃음소리를 여러 번 들을 수 있었다. 물론 배우들의 재치 속에서 나 자신도 웃곤 했다. 하지만 전혀 웃을 수 없는 그 진지한 내용 앞에서 웃음을 보인 나 자신과 관객들의 모습이 조금은 안쓰러웠다. 우리 시대의 마녀재판, 그것은 절대로 웃을 수 없는 진지한 역사였다. 정말로 무거운 역사였다. 그 재판에 희생된 인사들이 얼마나 많은가? 지금도 그 시대의 고통을 몸으로 안고 사는 우리 시대의 투사들이 있지 않은가? 우리 역시 80년대 민주화를 위한 투쟁에서 얼마나 많은 매카시즘적 희생을 치루었던가? 그런 우리네 역사는 매우 진지한 역사였다. 연기자들의 대사들을 통해서 그 때의 역사적 기억들이 언뜻 언뜻 떠오를 때마다 가슴에 밀려오는 설움을 억눌러야했다. 그래도 시간은 많이 흐른 것 같다. 이제는 그런 설움이 제법 쉽게 억눌러지는 것을 보면.... 우리 시대에 무엇이 선이고 무엇이 악인가? 이 종교윤리적 화두가 연극 내내 떠나지 않고 내 머리 속을 맴돌았다. 17세기 마녀재판의 심판관들은 하나님을 단지 도구적 존재로만 인식하고 있었다. 저들은 하나님의 진실 앞에서도 꿈쩍하지 않고 자신들의 행위를 정당화하기 위한 도구로만 그 이름을 들먹였다. 그러다가 프락터의 외침처럼 “신은 죽었다”는 소리를 들어야 했다. 그의 절규와 니체의 외침은 전혀 다른 것이 아니었다. 프락터는 니체의 전신이었다. 오늘 우리 시대에도 기독교의 하나님이 자칫 도구적 존재로만 인식되는 것은 아닌지 모르겠다. 그분의 진실을 현대의 기독교는 알기나 하는 걸까? 자칭 신실한 기독교인으로서 내가 사용하는 기독교적인 언어가 이 연극에서 보여 지는 것처럼 그렇게 낯선 것들은 아닐까 생각하게 되었다. 사람들도 나의 신앙 고백 언어들을 그렇게 낯설게 듣고 있는 것은 아닌지 성찰하지 않을 수 없다. 마녀재판이든, 매카시즘이든, 여론몰이든....집단적 정의라는 허울은 자칫 개인의 자유의 인권을 훼손하는 악마의 도구로 전락할 수 있다. 연극의 마지막 장면에서 존 프락터의 내면 속의 갈등에서 비춰지는 것처럼 한 개인이 그 집단적 광기에 대항해서 진실을 지키고 자유를 얻기란 쉽지 않다. 그것이 소중한 것인지를 잘 알면서도 자기희생을 감수하면서까지 그것을 지켜내기란 쉽지 않다. 연극의 마지막 장면에서 사형대로 향하는 프락터와 코레이의 등을 바라면서 앤딩과 함께 뜨거운 박수를 보냈던 관객들 역시 그것을 공감했을 것이다. 그래서 프락터가 자신의 양심을 지켜내고 진실을 전한 용기에 아낌없는 박수를 보냈던 것이다. 하지만 우리가 다 그런 박수를 받을 만큼 용기 있는 주인공이 되기는 쉽지 않다. 그래서일까? 제발 집단적 광기로 개인의 자유와 인격이 훼손당하지 않는 그런 합리적이고 공정한 사회가 구현되기를 바라는 마음이 간절했다. 연극의 내용으로 인한 감동 외에 몇 가지 아쉬운 점도 있었다. 무엇보다도 연극이 연기자들의 연기로 승부해야만 하는 정통연극이었기 때문에 연기자 개개인들의 연기력을 가까이서 평가할 수 있었다. 그래서일까? 토마스 푸트남 역을 맡은 연기자의 대사가 잘 전달이 되지 않는 답답함이 있었다. 아마도 발성부분에서 호흡이 너무 많이 들어간 탓인 것 같았다. 주인공인 존 프락터의 부인으로 등장했던 엘리자베스 역을 맡은 여주인공은 목소리가 좀 작은 탓인지 발성에 약간의 무리가 느껴졌다. 그 외에 순간순간의 재기를 보여준 여러 연기자들의 연기력은 대체적으로 공감을 받았던 것 같다. 연출 부분에서는 인터미션 이후의 3막과 4막에서 내용전개의 개연성이 충분히 반영되지 못하는 아쉬움을 느꼈다. 이는 원작의 문제인지, 번역의 문제인지, 연출의 문제인지는 잘 모르겠다. 다만 극의 전개과정에서 약간씩의 비약이 존재함으로써 개연성이 밀도 있게 제시되지 못하는 점이 있었다. 물론 순간순간의 복선을 다 이해하지 못한 관객의 탓일 수도 있겠다. 암튼 연출 부분에서의 아쉬움 이었다. 하지만 그런 아쉬움들이 감동을 상쇄시키지는 못했다. 내용에 담겨진 메시지를 곱씹으면서 80년대 대학시절의 치열했던 삶을 되돌아보는 것만으로도 내게는 큰 감동이었기 때문이었다. 공연 시작 전부터 로비를 가득 메운 젊은 관객들을 보는 것은 또 다른 감동이었다. 문화와 진정으로 호흡하고 그 향연을 만끽할 수 있는 젊은 세대들이 많아지고 있다고 생각하니 가슴이 뿌듯했다. 이 모두가 나의 영혼의 카타르시스가 되었다. 막이 내리고 커튼콜이 진행되는 동안 얼마나 많이 박수를 쳤는지 모른다. 그것은 열연을 보여준 연기자들을 격려하는 박수이자 동시에 삶의 의미를 되돌아보고 영혼의 정화를 체험한 나를 축하하는 박수였다. 이렇게 열정적으로 박수로서 다른 사람들과 나를 격려하기도 정말 오랜만이다. (*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

한겨레 블로그 내가 만드는 미디어 세상

기사공유하기