등록 : 2007.05.01 17:11

수정 : 2007.05.01 17:11

|

|

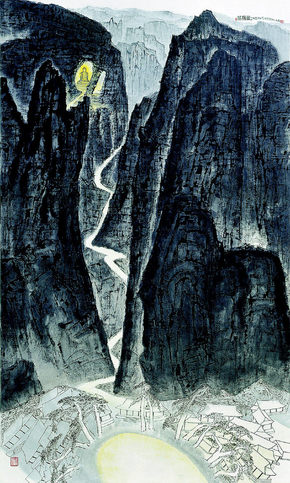

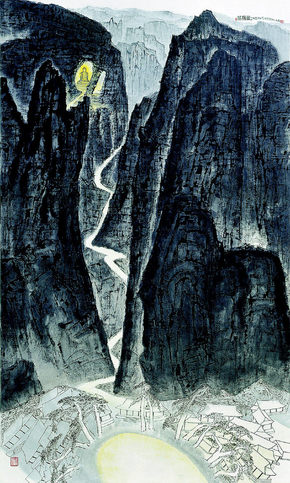

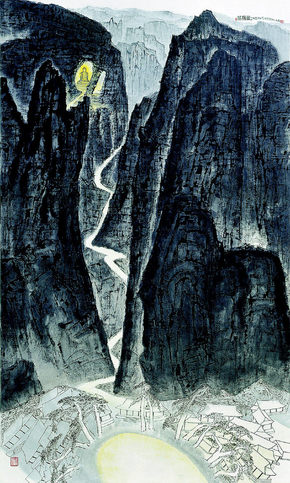

박대성의 <불밝힘굴>

|

1953-2007 실험적 작품 전시

“이 전시회 이후 ‘한국화’란 말이 안 쓰였으면 좋겠다.” 무척 당돌한 바람을 담은 <한국화 1953-2007전>이 서울시립미술관(02-2124-8928)에서 27일까지 열린다.

잊혀지는 한국화. 90년대 이래 전모를 짚어보는 전시가 거의 없던 터. 역사적 맥을 잡자니 규모가 크고(80여명 200여점), 정체성을 고민하자니 목소리가 무척 크다. 변관식, 이상범, 허백련, 노수현, 허건, 이유태, 박승무 등이 배제된 것도 그런 탓이다.

현대 한국화의 기점을 1953년으로 잡은 것은 54년 김기창-박래현 부부전 때문.

들머리에서 <노점A> <정물B> 등 박래현의 초기작이 새롭고, 잭슨 폴록과 비슷해 논란을 빚은 <생맥>, <해저> 등 이응노의 두 작품은 프랑스에서 온 진객이다. 60년대 묵림회(서울대 동양화과 출신) 멤버들 즉, 서세옥, 민경갑, 정탁영, 안동숙, 전영화, 송영방의 초기작도 격세지감. 노수현의 수업에서 쫓겨나 다른 과(서양화과, 조소과) 작업실에서 그린 권영우의 <조소실>(54년)이나, 종이 위에 돌 조각을 붙인 안상철의 <영62-2>(62년)에서 때이른 아웃사이더의 면모가 물씬하다.

앞세대 추상화가 너무 앞섰다는 반성에서 시작된 전통 회귀는 조평휘, 이열모, 이영찬, 임송희 등의 전형적 산수화 외에 박대성의 <불밝힘굴>이 눈에 확 띈다. 서양식 원근법에 감각적 색상의 운용. 90년대 이후의 실험적 작품들이 이어진다. 아파트와 서울 야경을 소재로 한 <수요일>(조환), <남산이 보이는 풍경>(박능생)이 이색적이고 <길이 있는 풍경>(박병춘) 앞에선 가슴이 먹먹하다.

<춤추는 사람>(서세옥), <양지27>(신영상) <잊혀진 것들-22>(정탁영)를 거쳐 <연륜>(심경자), <자연에서>(김춘옥), <무제>(황창배), <계곡>(김호득)에 이르면 기획자의 의도가 뚜렷해진다. 이래도 이 작품들을 한국화라고 부를래? 뒤이은 작품들은 그 점에서 우수마발이다.

전시기획자 박파랑씨는 “이제는 국가나 특정장르로서의 ‘한국화’가 아니라 보통명사 ‘회화’로 자리매김되어야 한다”고 말했다.

임종업 선임기자

blitz@hani.co.kr

광고

기사공유하기