|

|

간송미술관 ‘송시열 탄신 400돌전’

|

간송미술관 ‘송시열 탄신 400돌전’

진경산수화 화풍에 미친 사대부 성리학의 영향 짚어창강 조속~겸재 정선 등 그림·글씨 100점 한자리에 “조선 시대 진경산수화의 정신적 원조는 우암 송시열이다.” 간송미술관(02-762-0442)이 진경산수화를 위주로 한 전시회를 열면서 ‘송시열 탄신 400돌 기념전’이라고 표방하고 나선 까닭이다. 간송미술관 최완수 실장은 “중국 성리학을 독창적인 조선 성리학으로 소화해 낸 율곡학파의 3대 수장인 우암의 사상은 조선 산수를 독자적으로 그린 진경산수화의 뿌리를 이뤘다”고 해석한다. 진경산수화는 조선 후기에 등장한 새 화풍으로 실제 자연현장에 나아가 우리 산수를 스케치하고 이를 바탕으로 그려낸 그림을 말한다. 화법으로 보면, 선묘 중심의 북방화법과 묵법 중심의 남방화법이 한 화면에 등장해 조화를 이루는 방식. 흙산은 묵법으로, 돌산은 선묘로 그려져 음양이 조화되는데, 이는 흙과 돌이 함께 어우러진 우리 산수의 형세와 절묘하게 맞아떨어진다. 이전의 산수화는 실사를 바탕으로 하지 않고 중국 산수화를 모사한 탓에 실재하지 않는 상상 속 산세 또는 중국의 산세를 그려냈다. 겸재 정선(1676~1759)이 이론과 실제가 일치하는 진경산수의 정수를 보여준 것은 그가 조선 성리학에 정통한 사대부 화가였기 때문에 가능했다고 최완수 실장은 설명한다. 겸재의 스승이 김창흡(1653~1722)이고 김창흡은 조선 성리학을 집대성한 우암 송시열(1607~1689)에 잇닿아 있다는 것이다. 우암은 청음 김상헌(1570~1652), 사계 김장생(1548~1631)을 거쳐 조선 성리학의 시초인 율곡 이이(1536~1584)에 닿아 있다. 율곡은 ‘조선적 성리학’, 곧 이기일원론을 처음으로 정립한 이. 이 이론은 주희의 성리학에서 나왔지만 주희의 이기이원론과 달리 ‘이(理)는 만물의 공통분모이고 대상에 따라 기(氣)가 국한적으로 존재함으로써 만물의 차별상이 나타난다’는 게 요체다. 진경산수화는 겸재에 앞서 창강 조속(1595~1668)한테서 싹트기 시작했는데 그 역시 사대부 화가였으며 겸재는 당대 인맥으로 보아 창강의 그림을 보았을 것으로 추정한다. 조선 그림인 진경산수화는 ‘조선 문학’과 ‘조선 글씨’보다 늦게 출현한다. 송강 정철(1536~1594), 최립(1539~1612), 한호(1543~1605)한테서 조선 문학과 글씨가 일찍 꽃핀 반면 조선 그림이 상대적으로 늦은 것은 조선 성리학에 공감하면서 하루이틀에 연마되지 않는 그림 재주를 가진 사대부 화가를 기다려야 했기 때문이다. 최 실장은 “겸재가 진경산수화가로만 알려졌지만 풍속화, 곧 ‘조선 인물화’의 시조로 꼽히는 조영석(1686~1761)에 앞서 조선의 인물을 그렸다”고 말했다. 그의 그림에 등장하는 인물들의 생김과 옷차림을 보면 조선인임이 뚜렷하다는 것. 산수화 속 인물 외에 겸재 자화상을 보면 조영석의 그림보다 훨씬 잘 그렸음을 알 수 있다는 게 최 실장의 설명이다.

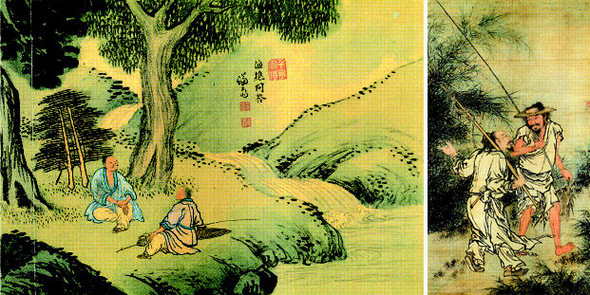

이번에 전시되는 작품은 100점으로 창강에서 겸재까지 17~18세기 그림과 글씨들. 핵심은 겸재의 그림 31점이다. 〈풍악내산총람〉 〈단발령망금강〉 〈금강내산〉 〈장안사〉 〈총석정〉 등이 눈길을 당긴다. 한강 물줄기를 따라 광나루, 압구정, 인왕산, 남산 등의 경치를 그린 〈경교명승첩〉의 수록작 10여점과 과일 그림도 소개된다. 글씨로는 우암, 서포 김만중, 정명 공주, 윤순의 글씨가 전시된다. 참고로 우암의 묵적은 〈신씨어하도발〉 하나뿐이다. 화가도 서예가도 아닌 이론가이기 때문이다. 이와 함께 진경산수화가 아닌 동시대 작품을 전시함으로써 진경-비진경을 비교해 볼 수 있게 했다. 겸재의 〈어초문답〉(사진 위)에 1640년께 출생으로 추정되는 화원 이명욱(사진 아래)과, 비슷한 시기의 선비화가 홍득구의 〈어초문답〉을 붙였다. ‘어초문답’은 어부와 나무꾼이 문답하면서 천지사물의 이치를 논한다는 북송시대 유학자 소옹의 글을 그림으로 표현한 것. 겸재의 것이 한국옷 차림에 멜대 대신 지게가 그려져 있는 데 반해 이-홍의 것은 중국 그림 그대로 등장인물이 중국식 옷에 중국식 멜대를 메고 있다. 김명국의 중국풍 신선 그림, 금니로 그린 꿈 같은 산수 그림, 송시열의 제자인 홍수주가 그린 포도 그림, 윤두서의 〈군마〉나 〈기마감흥〉 등도 조선 그림의 변천과정을 훑어보기에 좋다. “아는 만큼 보인다.” 13~27일 오전 10시~오후 6시. 임종업 선임기자 blitz@hani.co.kr

기사공유하기