|

|

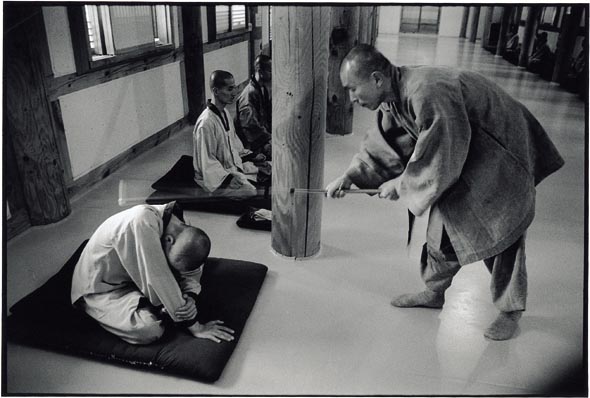

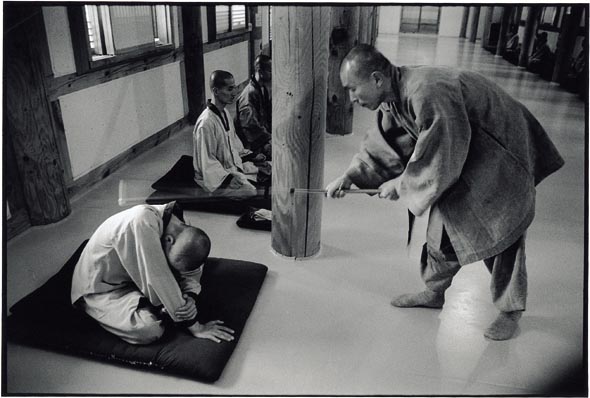

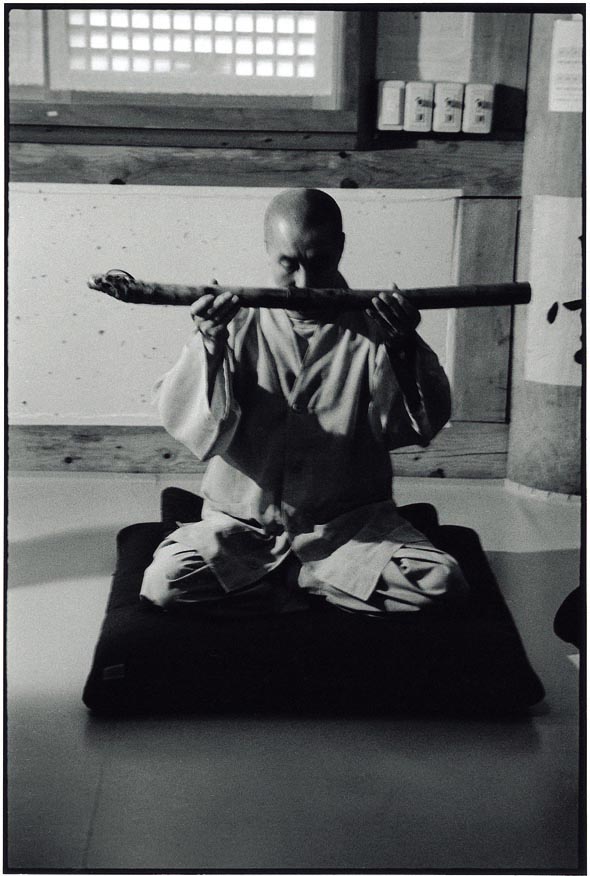

일주일간 잠을 안자고 수행하는 용맹정진기간중 선감스님(가운데)이 장군 죽비를 들고 스님들 가운데를 오고 가며 잠자거나 자세가 흐트러지는 것을 감시하고 있다. 사진/봉문 스님. 저작권자의 허락없이 사용하실 수 없습니다.

|

봉문 스님 사진전 ‘안거’에 부쳐…글 이경률(사진 비평)

5월16일~22일 서울 종로구 관훈동 인사아트센터 4층

백담사 하안거 장면 50여점 전시

우리는 이것은 무엇이고 저것은 무엇이라고 규명하듯이 모든 대상을 분명한 논리로 인식할 수 있으리라 생각하고 또 스스로 그렇게 믿고 있다. 그러나 그것은 오랫동안 길들려진 합리적 사고의 착각이다. 이 합리적 사고는 언제나 객체의 관점에서 대상을 파악하는 하나의 방법론에 불과한 것일 뿐 모든 만물과 현상을 설명할 수도 해석할 수도 없다. 원래 대상을 이해하는 것은 주체와 그 대상 사이에서 발생하는 주관적인 반향 즉 더 이상 의미론적으로 규명할 수 없는 그러나 우리의 의식에 분명히 현전(現前)하는 어떤 형이상학적인 인상(impression)으로부터이다.

그것은 우리가 현악기의 현을 울릴 때 각자에게 전달되는 소리의 공명(共鳴)처럼 오로지 대상과 주체 사이에 발생되는 극히 주관적인 내적 의미의 연관(聯關) 말하자면 인식 영역 밖에 존재하는 공명의 세계를 말한다. 흔히 우리가 언어학적으로 의미 즉 기의(signifié)라는 것은 바로 이러한 발생적인 공명으로부터 극히 일부가 소통을 목적으로 진화된 결과로 볼 수 있다. 이때 우리의 유한한 감각으로 인지할 수 있는 것을 색(色)이라고 할 때 인지할 수 없는 거대한 공명의 세계를 공(空)이라고 할 수 있다. 그래서 색은 원래 공으로부터 온 것이며 반대로 공은 의미론적으로 규명이 되지 않을 뿐 끝없이 색을 잉태하고 소멸시키는 내재적 배경이 된다.

이는 곧 색(色)은 유형(有形)의 만물을 말하며 이 만물은 모두 인연의 소생으로서 그 본성은 원래 실유(實有)의 것이 아니기 때문에 무형의 공(空)이란 뜻으로 색즉시공(色卽是空) 공즉시색(空卽是色)일 것이다. 이때 무형은 형상(규명)을 가지지 않을 뿐 무한한 존재의 가능태(可能態)를 말한다. 이 말은 또한 존재와 현상의 관계를 드러내는 말이라고 철학적으로 설명되기보다는 비유적으로 물체의 내용과 겉모습으로도 설명될 수 있다. 다시 말해 겉모습은 여러 가지로 보일 수 있고 게다가 눈을 감으면 보이지 않는다. 그러나 시각적인 것이 아닌 또 다른 감각으로 통하면 분명히 가능하게 된다.

|

|

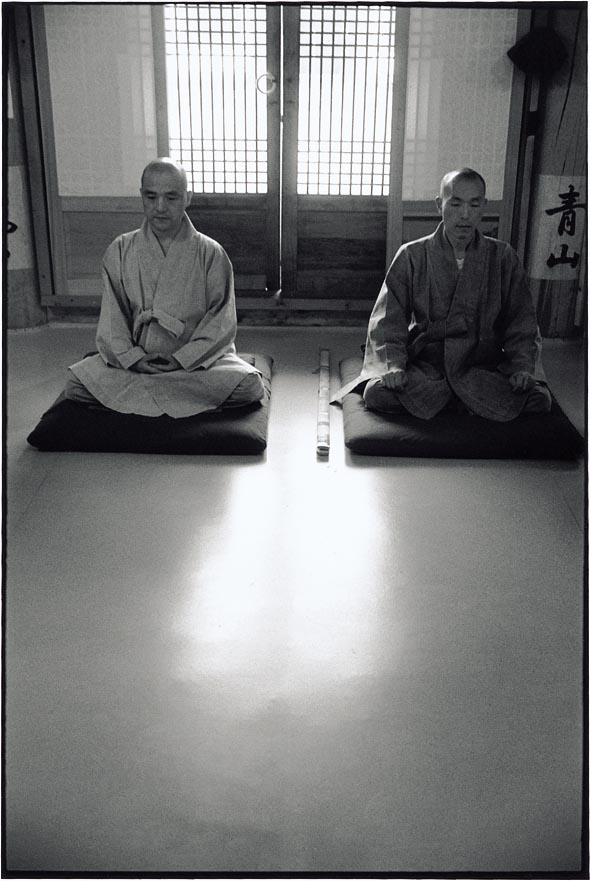

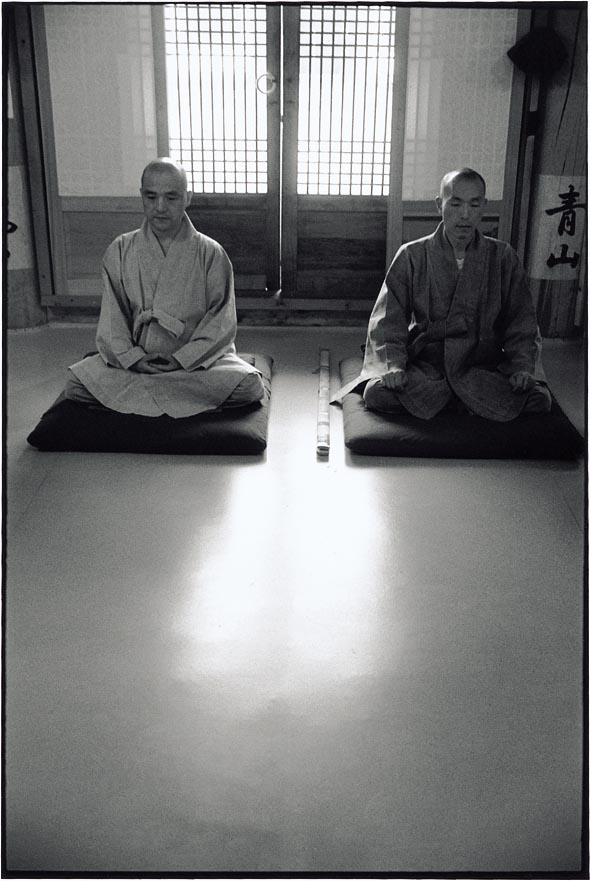

백담사 무금선원의 선원장 스님(왼쪽)과 선감 스님이 화두를 들고 참선하고 있다. 사진/봉문 스님. 저작권자의 허락없이 사용하실 수 없습니다.

|

예컨대 눈먼 장님이 어느 날 갑자기 눈을 떴다. 그런데 이럴 경우 문제가 생긴다. 왜냐하면 눈을 뜨고 나서 매일 가고 오고하던 길을 잃었기 때문이다. 오랫동안 지팡이의 촉각을 이용하여 움직이던 이 장님은 유형(有形)의 현란한 색의 세계에 어디로 가야할 지 몰라 당황하고 있었다. 그 망설임을 보고 있던 행인이 그러면 눈을 감고 가라고 했다. 그러자 장님은 다시 눈을 감고 아무런 문제없이 길을 갔다. 이 장님에게 익숙한 세계는 보이는 시각계 즉 인식세계가 아니라 보이지 않는 공의 감각세계이다.

내적 의미의 연관체로서 공의 세계는 장님이 익숙한 어둠의 세계이다. 그러나 이 세계는 결코 어두운 세계가 아니다. 공의 세계는 물체의 겉모습에 익숙한 우리의 눈 다시 말해 제한된 감각적 경험에서 볼 때 혼동과 혼란스런 모습으로 보이지만, 장님의 경우와 같이 다른 감각적 경험을 통하면 공(空)이 아니라 충만(充滿)이 된다. 굳이 의미론적으로 보면 그것은 의미의 과잉이 된다. 이처럼 관점을 바꾸면 공은 무형의 빈 세계가 아니라 또 다른 색의 세계가 된다. 그것은 어둠이 새벽 여명에 끝없이 만물을 잉태하고 빛의 만물은 끝없이 어둠의 세계로 돌아가는 이치와 같은 것이다. 그러나 불행히도 인간의 눈에는 유한한 감각이 지배하는 색의 세계만 보일 뿐 거기서 공의 세계는 감각적으로 아무 의미가 없는 빈 상자로만 나타난다.

결국 이와 같은 새로운 창발(創發)로서 대상과의 공명이 삶의 일부로서 드러날 때 우리는 종교라고 하고 개인의 표현으로 드러날 때 예술이라고 한다. 그래서 예술 작품에서 솟아오르는 이 새로운 창발은 바로 공명 그 자체로서의 의미를 지시하고 있고 작가는 그와 같은 누설자로서 가장 대표적인 존재가 된다. 인간은 왜 아무 의미도 없는 한 장의 그림에 자신의 과거와 현재와 미래를 투영시키고 아무리 하찮은 어떤 것이라 할지라도 거기서 생성되는 새로운 의미(공명)를 가지는가? 종교의 성스러움을 언어로 말할 수 없듯이 예술 역시 개념적으로 설명될 수 없지 않는가?

|

|

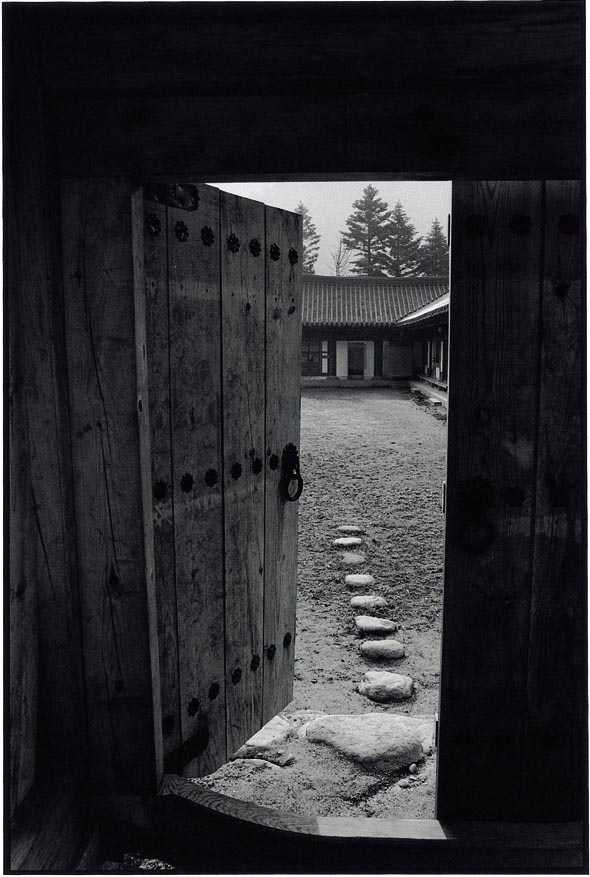

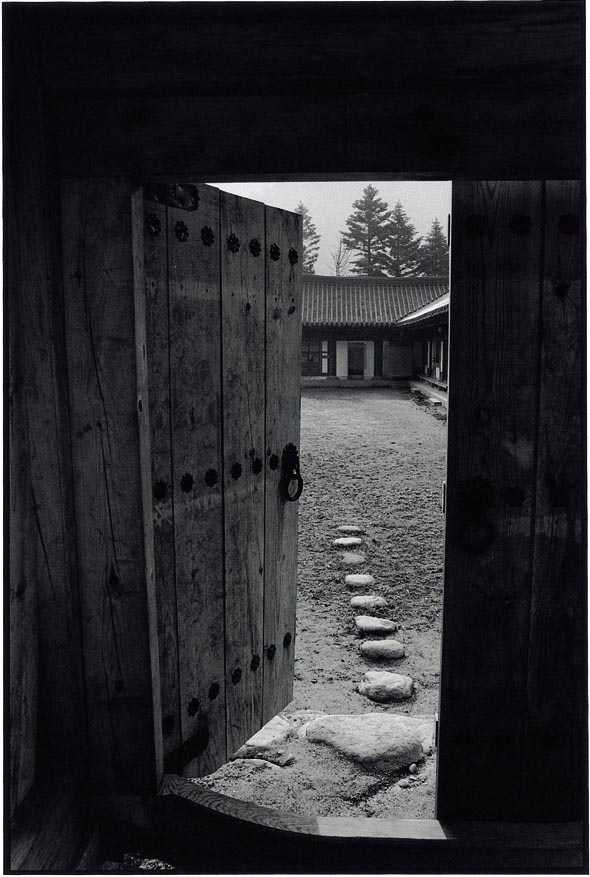

백담사 무금선원 들어가는 문. 사진/봉문 스님. 저작권자의 허락없이 사용하실 수 없습니다.

|

공의 세계는 멀리 있는 것이 아니다. 다만 관점이 다를 뿐이다. 예를 들어 모든 예술적 행위는 공명의 세계에 관계한다. 화가가 그리는 그림이나 도공이 만드는 그릇은 소위 원본이라는 정답이 있을 수 없다. 거기서 작가가 재현하는 것은 비록 대상을 정확히 모사한다 하더라도 적어도 설명할 수 없는 작가 고유의 공명을 담는 행위이다. 그러나 그것은 알맹이를 드러내기 위해 양파의 껍질을 끝없이 벗겨내는 행위와 같다. 왜냐하면 공명의 실체는 결코 색의 세계에 드러나는 것이 아니라 다만 감각으로만 지시될 뿐이기 때문이다.

그런데 인간의 유한(有限) 감각으로 공의 세계를 드러내는 가장 탁월한 매체는 그림이 아니라 오히려 사진이다. 그리고 사진 촬영 행위는 엄밀히 말해 촬영 순간 직전의 작동자 자신의 공명을 전이(轉移)하는 행위이다. 왜냐하면 롤랑 바르트(Roland Barthes)가 “사진이 예술에 접근하는 것은 그림에 의해서가 아니라 연극에 의해서다”라고 단언하듯이 사진은 그림과 달리 무엇을 의미하거나 해석하지 않고 연극처럼 어떤 조짐을 지시하는 지표(index)이기 때문이다. 이러한 이유로 사진은 적어도 현실에 은닉된 보이지 않는 공의 세계를 드러내는데 있어 오늘날 모든 재현매체들 중 가장 효과적인 매체가 된다.

프로이드는 꿈과 실언, 실수 행위, 나아가 어린이의 행동, 미친 이의 이상한 행동이라 할지라도 거기에는 적어도 그 행위를 하게 만든 원인적인 이유가 있다고 한다. 예컨대 말을 하다 보면 자신도 모르게 자신이 원하는 욕구가 슬며시 그 말에 묻어나오기도 하고, 무심코 하게 된 말이 곰곰이 생각해 보면 어떤 욕구의 징후로서 드러난 것이라는 것을 알 수 있다. 즉 의식적이든 무의식적이든 여하간 모든 행위에는 그 원인적인 것이 있다는 것이다. 사진적 행위(l'acte photographique)는 정확히 바로 이와 같은 지표 원리에서 촬영 직전 대상과의 설명할 수 없는 교감이나 공명의 포착으로 설명된다.

|

|

선감스님이 졸고 있는 스님을 죽비로 어깨를 치며 경책하고 있다. 사진/봉문 스님. 저작권자의 허락없이 사용하실 수 없습니다.

|

봉문 스님의 사진들은 바로 이러한 사진적 행위의 흔적들이다. 사진들은 우선 상황을 설명하거나 과시하는 보이는 사진이 아니다. 그것은 장님이 지팡이로 집을 찾아 가듯이 자신 고유의 공을 따라가는 보이지 않는 울림들이다. 장흥 가지산 보림사에서 스님은 아쉬운 한 숨을 쉰다. “찰칵, 찰칵. 간혹 찾아오는 이들도 사진이나 찍고 있는 나를 닮았는지 자신들 기념 촬영만 하고는 바삐들 사라진다. 아름다운 문화유산들은 절제의 미와 세밀한 조각이 어울려 마치 선사의 공안(公案)을 점검받고 있는 듯하다. 하지만 바쁜 일상들 때문에 건성 건성으로 이 아름다운 것들을 보고 가는 것이 안타깝다.” 언뜻 스님의 촬영이 문화유산의 심미적 탐구에 있어 보이지만 그 진정한 촬영 의도는 사실상 전혀 다른 데 있다.

넋 나간 사람처럼 혜철선사의 부도탑인 조륜청정탑을 정신없이 찍던 스님은 자신도 이해할 수 없는 이러한 촬영에 대해 진솔하게 고백한다. “계단을 오른다. 갑자기 투명한 하늘빛이 내려온다. 천년의 세월을 이긴 흔적이며, 적멸 같은 순간을 맞는다. 아, 나는 지금 여기 서 있지만, 있는 것이 아니고 없는 것도 아닌, 모든 육신과 정신을 도륙당하고, 산산이 부서진 앙상한 살가죽만을 세워놓고, 어디로 가야 하나? ... 시간이 얼마나 흘렀을까? 진동하는 셔터 소리가 들린다. 할(0)이다, 나에게 내리치는 할이다. 깨어나야 한다. 화들짝 깨쳐야 한다. 목숨같이 들리는 고함소리지만 생사가 없는데 깨침인들 있겠는가? 암튼, 적인선사 고함소리를 화두로 받고 셔터로 답하고 있는 듯하다.” 이처럼 스님의 촬영은 과시적인 의미 부여가 아니라 대상으로부터 피어나는 아지랑이와 같이 바로 자신의 내재적 창발로서 깨침에 있다.

스님의 사진들은 가끔씩 전경의 큰 인물이 파인더에 의해 잘려져 불완전한 화면 구성을 보여줌에도 불구하고 이상하게도 이미지들은 극도로 정제되고 절제되어 나타난다. 그러나 어느 좌선 스님의 뒷모습, 가부좌 위로 모아진 양손, 크게 잡혀진 성주사지석불 등 큰 구도로 출현하는 몇몇 단편들은 오히려 보는 이로 하여금 갑자기 예견치 않은 기억을 솟구치게 한다. 다시 말해 큰 구도가 출현하자마자 갑자기 모든 확실성은 중단되면서 이미지가 진술하는 의미와 함축은 수수께끼와 같은 표면에서 갑자기 보는 이의 “아무 공간”으로 방사된다. 아무 공간! 그것은 완벽히 이상한 공간이며 가능한 순수한 자리로서 잡혀지는 연결 공간이다. 그것들은 언제나 따라다니는 이상한 이미지들, 갑자기 출현하는 누군가의 낯익은 얼굴, 어디서 많이 본 듯한 익숙한 자리들 등과 같은 우리 모두 각자 잠재된 무의식적인 기억들이다.

|

|

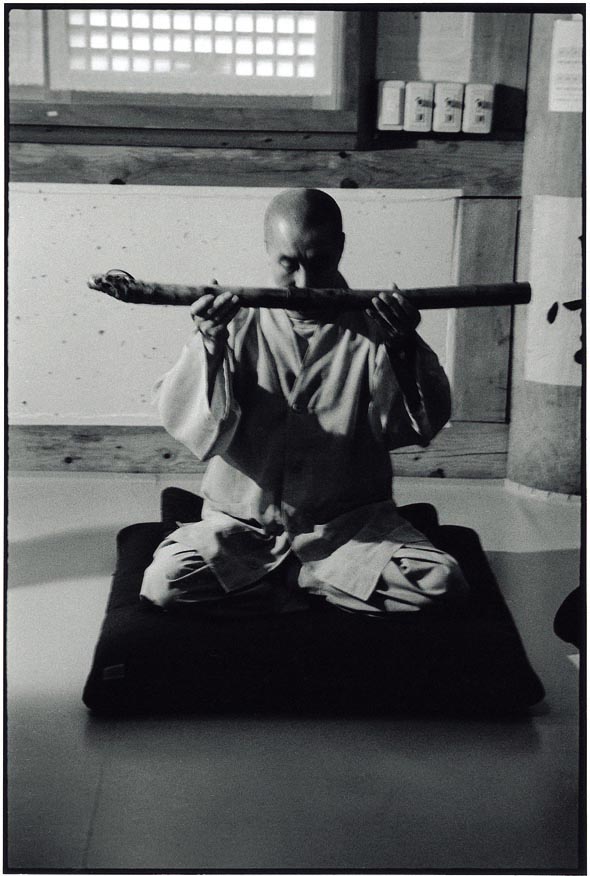

입승스님(스님 대표)이 죽비를 받드는 의식을 거행하고 있다. 사진/봉문 스님. 저작권자의 허락없이 사용하실 수 없습니다.

|

이러한 무의식적 연상들이 우리들 각자 고유의 “아무 공간”에서 우리를 잠시 머물게 할 때, 스님의 사진들은 비록 일상으로부터 격리된 선방(禪房) 이미지들이라 할지라도 거기서 갑자기 울컥하고 이유 없이 솟아나는 어떤 아쉬움과 향수 그리고 억압된 욕구와 같은 감정의 침전물들이 외부의 자극에 따라 내향성 폭발을 일으킨다. 그러나 이러한 몽환적 발산(發散)은 엄밀히 말해 참선(參禪)과 침묵(沈黙)의 극히 분명하고 안정된 “부동(不動)의 진술”에 기인한다. 거기에는 오로지 공(空)의 세계에 부유(浮遊)하는 지속 순간과 무시간의 연속이 있을 뿐이다. 왜냐하면 우리는 흘러가는 시간과 소실되는 현실을 격리시키는 사진의 순간 제스처에 너무 익숙해서 극도의 부동과 안정은 오히려 우리를 멍하게 하고 오싹하게 하기 때문이다.

결국 봉문 스님이 안거(安居)를 주제로 우리에게 보여주는 많은 장면들은 단순한 진술이 아니라 진술 불가능한 존재의 현실을 지시하는 일종의 사진적 추상이 된다. 그것들은 촬영자의 순수 체험에서 생성된 자신의 경험적인 독백임과 동시에 현실의 이편과 저편에서 출현하는 내재적 공명의 시각적 흔적들이다. 또한 스님이 극도의 정수(靜修)로 찰칵하고 사진으로 포착하는 것, 그것은 더 이상 시각적인 상황이 아니라 스님 자신이 경험한 삶의 앙금들이기도 하다. 그러나 이 앙금들은 거창한 미사여구로 치장된 문화유산 예찬도 중생을 위한 포교도 아니며 게다가 종교적 희열의 포말은 더욱 더 아니다. 그것들은 돌아갈 수 없는 어린 시절의 그리움과 애써 참아보는 과거 미련과 후회 그리고 돌아갈 그 곳을 위해 아직도 방황하는 스님 자신의 애틋한 갈망과 끝없는 깨침 등이 뒤섞인 지극히 진솔하고 개인적인 것들이다. 사진들은 바로 이러한 삶의 공명을 담고 끝없이 울리는 대답 없는 메아리인 셈이다.

글 이경률(사진 비평)

|

|

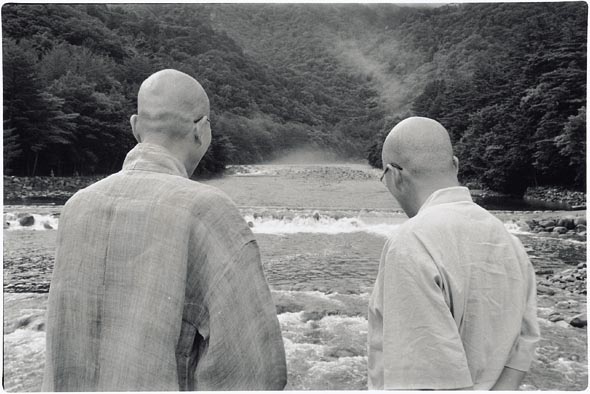

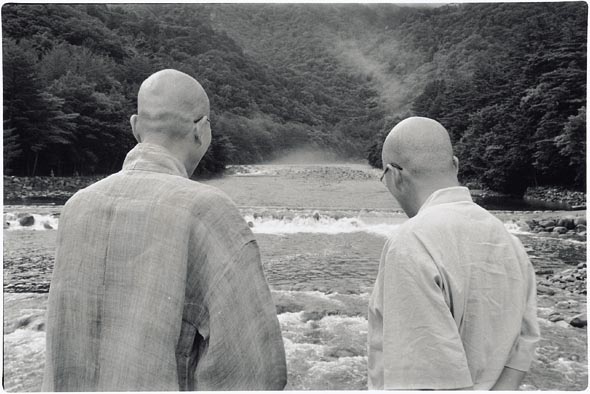

두 스님이 백담 계곡을 바라보며 포행(가볍게 걷는 것)하고 있다. 사진/봉문 스님. 저작권자의 허락없이 사용하실 수 없습니다.

|

|

|

봉문스님은…

설악산 무산 큰스님으로부터 봉문(蓬門)이라는 이름을 받고 승려가 되었다.

경일대학교 조형학부 사진영상학과를 졸업했고 내설악 백담사에서 중광스님께 가르침을 받고 그의 말년을 촬영했다.

시와 시학으로 추천 당선돼 문단에 나왔고 ‘불교 아울라’, ‘산에 사는 날에’, ‘무얼하러오셨는가’, ‘옥에도 영혼은 있는가’, ‘백담사에서’, ‘젊은 사진가 모임전’ 등 다수의 개인전 및 단체전을 열었다.

만해축전 초대작가로서 활동했고 지금은 파주 보광사 수구암에서 정진중이다.

|

|

|

광고

기사공유하기