등록 : 2007.07.26 19:05

수정 : 2007.07.26 19:05

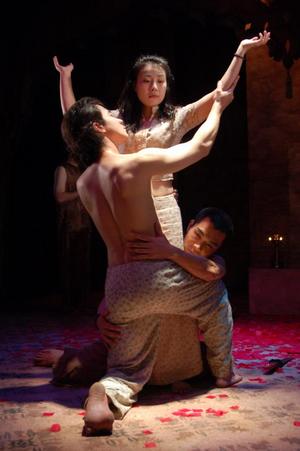

극단 작은신화 <뒤바뀐 머리>

일시: 2007년 7월25일~8월2일 장소: 상명아트홀 2관 원작: 토마스 만/ 기리쉬 카나드 각새: 조현진 연출: 이곤 출연: 백현주, 서광일, 홍성호, 이현주, 조혜인, 오현우, 김석이

문의: 3673-5580

완벽함, 그 닿을 수 없는 것에 대한 갈증. 하나가 채워지면 비어있는 다른 것이 눈에 들어오고, 그것이 충족되면 또 다른 것이 부족해 보이는 게 인간의 마음인가 보다. 그렇게 인간의 욕망이란 끝이 없어, 저 넘어, 인간에겐 관심도 없던 비극을 굳이 손짓해 불러낸다. 그러니, 그렇게 불러 낸 비극도 결국 인간 그 자신의 책임이리라. 연극 <뒤바뀐 머리>는 극단적으로 훌륭한 ‘머리’를 지닌 한 남자와 ‘몸’을 지닌 다른 한 남자 사이에서 갈등하는 여인을 통해 인간의 욕망과 선택, 갈등을 그린다. 어찌하여 이 여인은 그들의 머리를 뒤바꾸게 되었을까, 그리고 머리가 뒤바뀌어 완벽한 몸과 머리를 지니게 된 그 남자는 정말로 ‘완벽한’ 인간인 것일까.

비극의 노래를 들어라

이야기는 칼리 여신의 노래를 따라 흘러간다. 인도 토착신앙의 어머니인 칼리는 자애로운 마음으로 인간을 이해하고 용서하는가 하면, 때론 사악하고 매정한 눈길로 그들의 존재를 조롱한다. 미모의 여인 파드미니는 고귀한 가문 태생의 지적인 남자 데바닷타와 결혼하지만 얼마 지나지 않아 흠잡을 데 없는 몸과 민첩한 실천력을 지닌, 남편의 가장 절친한 친구 카필라에게 마음이 끌린다는 사실을 부인할 수 없게 된다. 그러던 어느 날 데바닷타는 그 사실을 눈치 채고 칼리 여신의 사원에서 목을 베어 자살하고, 자신 때문에 가장 절친한 친구가 자살한 사실을 알고 카필라 역시 목을 베어 자살한다. 파드미니는 자신의 욕망이 부른 처절한 운명의 대가에 좌절하며 칼리 여신에게 기도해 드디어 두 사람을 살려낼 수 있게 되지만, 어둠 속에서 그녀는 두 남자의 머리를 뒤바꾸어 붙여버리고 만다. 이 작품은 인도의 한 설화를 토대로 토마스 만이 쓴 소설 <뒤바뀐 머리>와 인도 극작가 기리쉬 카나드의 희곡 <하야바다나(Hayavadana)>를 바탕으로 각색했다. 원작의 설화는 ‘머리는 몸을 다스리고 정체성은 머리에서 나온다’고 하여 인간의 이성에 방점을 두었지만, 오늘 우리가 극장에서 만나게 될 <뒤바뀐 머리>는 머리와 몸, 그 사이의 갈등과 선택에 더 깊숙이 시선을 맞춘다. 결국 우리 삶이란 완벽할 수 없는 것인데, 그럼에도 불구하고 인간은 늘 최대한의 완벽함을 추구하는 선택을 위해 애를 쓰고, 그 과정에서 갈등은 필연적으로 따라오게 마련이다. 어쩌면 그것은 인간의 가혹한 운명인 것일까, 아니면 한낱 욕심에 불과한 것일까. <뒤바뀐 머리>는 이렇게 인간의 존재에 대한 문제를 살살 긁어대 관객들을 참을 수 없는 가려움으로 이끌면서도 그 표현 양식에 거부할 수 없는 묘미를 숨겨놓았다. 원작이 인도 설화인 만큼, 연극 속에는 인도의 향기가 곳곳에 묻어난다. 인도 연극과 한국 연극이 만나면서 이루어낸 조화와 ‘연극’만이 표현해낼 수 있는 양식화에 주목해 보면 그 참을 수 없는 가려움을 즐기는 일도 그리 어렵지는 않을 것이다. 사실 인도를 완벽하게 재현해내는 것은 불가능하지만, 한국과 인도 두 문화 사이의 비슷한 것들, 혹은 원리가 되는 것들을 찾아내어 무대화 하는 과정이 상당히 의미 있었다고 연출가 이곤은 말한다. 인도의 전통무술 ‘칼라리 파야트’의 유려한 움직임은 한국의 그것과 상당히 닮아있고, 가야금 소리와 어우러지는 ‘따블라’라는 인도 전통 타악기의 장단도 이미 우리에겐 낯설지 않다.

한 번 뒤바꿔 버린 머리를 다시 되돌릴 수는 없을 것이다. 물론 현실에선 머리를 뒤바꾼다는 것도 이미 불가능하지만, <뒤바뀐 머리>는 엎질러진 물을 주워 담은 이후 결국 다시 맞닥뜨릴 수밖에 없는 인간의 근본적인 내면을 보여준다. 완벽함은 과연 완전한 것일까. 원작을 각색한 조현진은 인간 존재에 대해 이렇게 이야기 한다. 인간은 불완전해서 불행한 것이 아니라 완전해지려고 노력하기 때문에 불행한 것이라고. 연극은 우리에게 묻는다. 지금 우리에게 필요한 것이 과연 무엇이냐고, 무엇을 위해 선택하고 갈등하냐고, 진심으로 바라는 것이 ‘완벽함’이냐고.

글_김슬기 기자(soolsoolgi@naver.com) 사진_극단 작은신화 제공

The Korean Theatre Review 2007. 07 한국연극

(*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

광고

기사공유하기