|

|

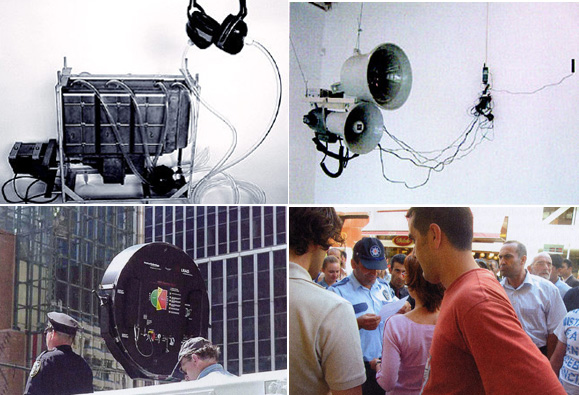

사운드제너레이터, 휴대전화를 마이크로 이용한 방송장비(사진 위, 왼쪽부터)

|

인사미술공간 ‘사운드 아트’ 워크숍

귀로 뇌로 몸으로 듣는 소리들

조작·실험 통해 심리적 자극 엿보기

올해는 사운드 아트 풍년이다.

4월부터 두달 동안 쌈지스페이스에서 ‘사운드 아트101’전이 열린 것을 시작으로 5월에는 사운드 아티스트 크리스토퍼 도브라이언 초청 워크숍이 연세대에서, 9월에는 ‘파티(P.Art.y=People, Art& Technology) 2007 페스티벌’이 아트센터 나비에서 열렸다. 그리고 이번에 5일부터 12월15일까지 인사미술공간(02-7604-723)에서 ‘청취의 기술’이라는 사운드 아트 워크숍이 열린다.

아트센터 나비 큐레이터 허서정씨는 “예년에 없이 행사가 잇달아 어리둥절하다”면서도 “사운드 아트가 자리를 잡아가는 과정이 아니겠느냐”고 말했다. 미디어(사운드) 아트는 2000년대 초 닷컴 열풍과 함께 붐이 일기 시작해 2004~5년 닷컴 거품이 꺼지면서 함께 침체되었다가 최근 들어 조정기를 거치며 바닥을 다지는 단계라는 것.

이번 ‘청취의 기술’ 워크숍은 이런 사운드 아트의 현장을 엿볼 수 있다. 국내 작가 권병준씨는 주파수를 달리하는 시간차 방송으로 일종의 시간여행을 꾀하고, 미국 작가 마크 베인은 특정장소나 건물을 선택해 건물과 소리 사이의 대화, 그 속에서 인간이 느끼는 심리적 반응과 감정의 변화를 경험하는 실험을 한다. 브루스 오들랑과 샘 오잉거는 서울이라는 도시에서 멜로디를 찾아내고 숨겨진 소리를 들어본다.

■ 사운드 아트의 현주소는? =국내 사운드 아티스트는 20명 남짓. 전자음악에서 출발한 장재호, 즉흥공연 위주의 ‘릴레이’ 그룹(홍철기, 류한길, 김상태, 조 포스터), 설치 중심의 김영섭, 뿅뿅 전자음 소리를 응용한 김혜영씨 등이 꼽힌다.

올해 ‘파티 2007 페스티벌’ 행사는 객석 420석이 항상 가득찼으며 야외공연의 경우 1000명 가까이 몰렸다고 나비쪽은 밝혔다. 미디어(사운드) 아트가 음악, 미술, 공연 등 여러 장르에 걸쳐 있고, 새로운 실험을 좋아하는 성향과 더불어 즐길 준비가 충분한 인구가 상당히 많은 것으로 보인다고 허 큐레이터는 말했다.

하지만 분명 사운드 아트는 초창기 수준. 소리에 대해 심도있게 논의할 수 있는 용어도 많지 않다. 소리에서 갈라져나간 음악은 어엿한 장르를 차지한 반면 소리는 벗어 팽개친 스타킹처럼 방치해 왔다. 움직이는 그림으로 영역을 확장한 시각예술이 낼름 소리를 삼키면서 ‘미디어 아트’가 우뚝 선 것과 달리 소리는 미디어 아트의 부속이 되거나 용을 쓰면 ‘사운드 아트’가 되기도 한다. 이는 ‘소리’란 것의 특성 탓이다.

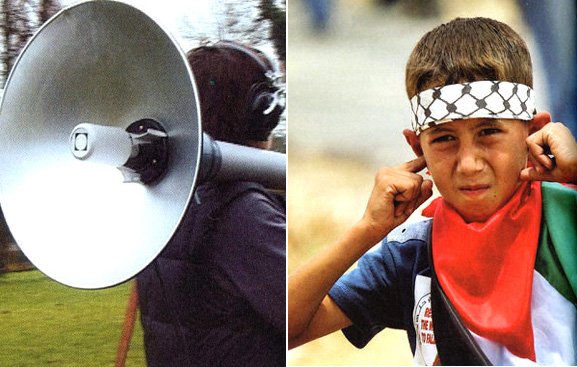

■ 늬들이 소리를 알아? =우리가 듣는 소리는 15~2만㎐의 가청 주파수대의 소리일 뿐이다. 15㎐ 이하, 2만㎐ 이상의 소리는 들리지 않는다. 하지만 안들리는 소리가 공포와 근심을 부를 수 있는 것을 사람들은 잘 모른다. 음향을 이용한 데모 진압기술은 이런 무지를 파고든다. 이스라엘군 또는 뉴욕경찰이 쓰는 광대역음향장비(LRAD)는 고주파수대 초음파를 집중 투사해 내이(內耳)를 자극해서 균형감을 잃게 하고 구토를 일으킨다. 또 초단파를 이용한 액티브디나이얼테크놀로지(ADT)는 군중들을 땅바닥에 눌어붙게 하거나 움직이지 못하게 한다. 150데시벨 이상의 폭음을 발사해 치명적 상처 없이 무력화하는 기법도 활용되고 있다. 이런 일은 귀와 뇌의 환경 적응 차이에서 기인한다. 귀는 소음에 적응해 걸러 선별적으로 받아들이지만 뇌는 그렇지 않아서 모든 ‘소리’를 받아들인다는 것이다.

|

|

먼거리 음성을 조준 채집해 확성기로 크게 울리게 하는 음향총(마크 베인), 폭발음에 귀를 막는 팔레스타인 소년

|

기사공유하기