|

|

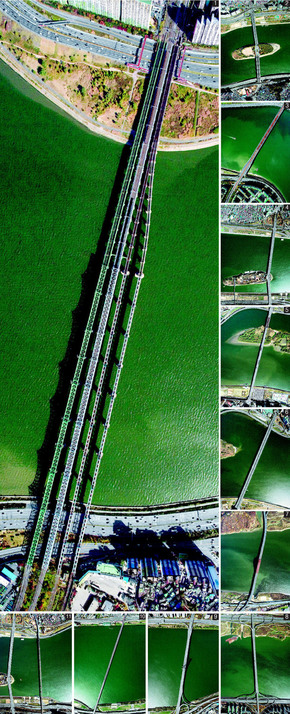

이득영 사진전의 한강 다리 사진들. 1. 한강철교 2. 한강대교 3. 동작대교 4. 양화대교 5. 서강대교 6. 마포대교 7. 방화대교 8. 가양대교 9. 올림픽 대교 10. 잠실철교 11. 당산철교. (시계방향으로 ※ 그림을 클릭하면 크게 볼 수 있습니다)

|

한강 소재로 한 두 전시

한강은 흐른다. 인간이 있기 전부터 한강은 흘렀고, 서울이 있기 전부터 한강은 흘렀다. 2천만 이상의 수도권 사람들이 한강에 입을 대고 물을 마시고, 궁둥이를 대고 똥오줌을 쏟아내는 지금도 한강은 흐른다. 또 다른 2천만명이 삶을 기대고 살아갈 미래에도 한강은 흐를 것이다. 그 점에서 한강은 거대한 거울이다. 속을 들여다 보면 우리의 어제와 오늘이 비치고, 내일의 모습도 언뜻 비친다. 한강은 새우와 피라미가 지천이던 때 말이 없었듯이 인간의 노폐물로 썩은 물에 붕어·잉어가 죽어 둥둥 떠다니던 때도 말이 없었다. 하지만 사람들은 강 언덕이 시멘트로 뒤발되던 그때 “하늘엔 조각구름 떠있고 강물엔 유람선이 떠있고”라며 노래 불렀듯이 낙동-한강이 두루 이어져 바지선 폐기름이 둥둥 떠다닐 때 또다른 ‘아 대한민국’을 노래할지도 모른다. 헬기 타고 찍은 25개 다리는 서울의 갈비뼈 ■ 이득영 사진전 ‘한강 프로젝트2:25개의 다리’=작가는 지금껏 보지 못했던 한강다리의 정면을 보여준다. 헬기에 찍은 다리 25개의 증명사진들. 뭇사람들이 다리 위와 아래를 수없이 지나가면서 한번도 의식하지 못했던 모습이다. 그동안 사진들은 다리의 다리 즉 공학적 구조에 초점이 있을 뿐 다리가 강의 양쪽을 잇는 본래의 기능을 구현할 수 없었다. 이번 전시는 1년 반 준비 끝에 지난해 11월 중순 90분 동안 헬기를 띄운 결과다. 헬기는 정확히 한강의 중심선을 따라 비행했고 다리를 찍기에 마춤했다. 중심선은 비행금지구역 경계선과 일치했다. 자칫 금지구역에 들면 무조건 격추 당하거나 대공포 사격을 받는다. 필름과 비디오 자료 역시 사후 기무사 검열을 거쳐야 했다. 다리는 상상 속 연체동물의 갈비뼈처럼 보이고 다리 양쪽 끝에서 강남북 도로와 이어지는 진입로들은 신경다발처럼 보인다. 작가에게 한강은 살아있는 유기체다. 다리가 갈비뼈, 램프가 관절이면 강변 노점들은 이빨, 남북 강변로는 등뼈다. 작품 속 양화대교, 서강대교, 한강대교는 각각 선유도, 밤섬, 노들섬을 배 삼아 다릿발을 내린 것이 옛날 임금행차 때 가설한 배다리와 흡사하다. 횡으로 달리는 섬에는 시간이 담겨있다. 아름다운 돌섬 선유도는 수돗물 정수장을 경유해 재활용 공원으로 바뀌었고, 밤섬에는 ‘식물계의 황소개구리’인 외래종 가시박 덩쿨이 뒤덮었다. 노들섬에는 한때 서울시장이 오페라하우스를 짓겠다던 공터가 눈에 들어온다. 작가는 강남북을 잇는 다리가 때로는 단절시키기도 한다며 한남대교와 청담대교를 예로 들었다. 자전거를 타고 가면서 본 한강노점상으로 시작된 한강프로젝트는 배에서 본 강 남북 모습을 30m 두루마리 사진으로 만든 프로젝트 3까지 진행됐다. 작가는 10년마다 이런 작업들을 거듭할 생각이다. 그러면서 한강에 비친 우리 모습이 어떻게 변하는지를 보여줄 참이다. 3월13일까지, 쿤스트독(02-722-8897).

|

|

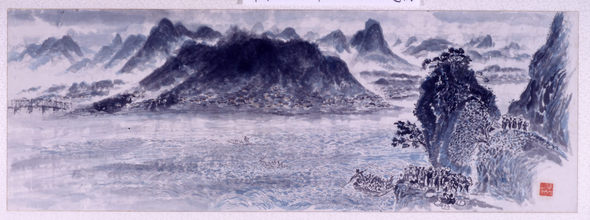

<한강도강> 이응노

|

기사공유하기