|

|

이번에 새로 낸 여섯바탕전집은 1971년 낸 다섯 바탕을 뼈대로 새로 최옥삼류를 더한 것이다.

|

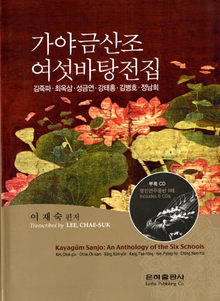

‘가야금산조여섯바탕전집’ 완성 이재숙 서울대 음대 명예교수

각 유파 최고명인 찾아 ‘구전심수’ 악보화영원히 사라질뻔한 ‘원음’ 녹음해 집대성 가야금 여섯 바탕 모두를 무대에서 실연한 유일한 인물인 이재숙(67) 서울대 음대 명예교수가 <가야금산조여섯바탕전집>(은하출판사)을 냈다. 현재 가야금계의 주류라고 할 수 있는 김죽파, 최옥삼, 성금연, 강태홍, 김병호, 정남희 등 여섯 유파의 악보를 총정리한 것이다. 각 유파의 명인 또는 가장 그와 근접한 사람을 직접 찾아가 ‘구전심수’(口傳心授)한 악보를 기록했다는 점이 돋보인다. 악보만이 아니라 당시 녹음했던 음원 파일까지 시디로 함께 내놓았다. “성금연씨가 하와이에 이주하셨다가 1984년 일시 귀국하셨을 때 배우며 녹음했던 귀한 음원이지요. 최옥삼류를 연주한 함동정월씨도 저를 위해서 따로 녹음에 응해 주셨습니다. 강태홍씨의 경우 52년 김동민씨가 녹음한 것을 그 딸이 갖고 있었고, 그것을 제가 받아 보유하다가 강태홍 연구회에 제공하기도 했습니다.” 이재숙 교수는 가야금 산조를 악보로 만드는 데 큰 역할을 한 인물이다. 그는 황병기 교수에게 김윤덕류 산조를 배웠고, 1959년 서울대 국악과를 1회로 졸업했다. 당시엔 제대로 된 가야금 악보가 없었다. 명인을 직접 찾아가 일상 속에서 자기도 모르는 사이 몸에 배도록 마음으로 배우는 ‘구전심수’가 배움의 길이었기 때문이다. “명인들이 악보화를 꺼린 측면도 있었어요. 현을 튕기고 짚는 세밀한 연주기법의 차이를 직접 곁에서 보고 또 진솔한 속 음까지 들어야 하는데, 악보만 읽고 몇시간만에 다 배운 양 생각할까 염려한 거지요.” 가야금 산조는 악보 없이 구전되면서 계속 바뀌었다. 연주자의 즉흥 연주가 강조되는 등 가변적 속성이 큰 산조이기에 더욱 그랬다. “명인이 자신의 산조에 새로운 부분을 추가하면, 그 전 부분은 또 잊혀지곤 했죠. 그렇게 차츰차츰 길어져서 20분짜리가 1시간이 된 산조도 있고 그래요. 기록을 남겨두지 않으면 그런 변화들이 잊혀질 것 같았습니다.” 그는 60년대부터 릴테이프 녹음기와 카세트테이프 녹음기를 들고 틈날 때마다 명인들을 찾아가 녹음을 해왔다. 이렇게 채보해 그가 1971년 내놓은 다섯 바탕 악보는 후대 연주자들에게 큰 도움이 됐다. 이후 각 유파에서 악보화 작업을 시작하는 데도 영향을 줬다. 이번에 새로 낸 여섯바탕전집은 1971년 낸 다섯 바탕을 뼈대로 새로 최옥삼류를 더한 것이다. 이제 명인들이 모두 타계해 더 이상의 가락 변화와 첨가가 없어 정리할 수 있었다.

|

|

‘가야금산조여섯바탕전집’

|

기사공유하기