|

|

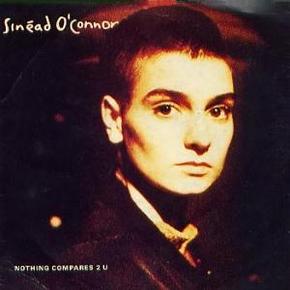

시네이드 오코너의 <너싱 컴페어스 투 유>(1990년)

|

[세상을 바꾼 노래 123] 시네이드 오코너의 <너싱 컴페어스 투 유>(1990년)

비평가 롭 셰필드에 따르면, 1990년은 “마그네틱 테이프가 발명된(1928년) 이래 음반(제작) 역사상 최악의 해”였다. 물론 그것은 1990년의 난맥상에 대한 역사적 증언이라기보다는 너바나가 등장한 1991년의 상징성에 대한 수사적 발언이라는 쪽에 가깝다. 그럼에도 주목할 것은, 1991년이 되기까지 대중음악사의 새로운 십 년은 아직 시작되지 않았다는 논점이다. 요컨대, 시네이드 오코너라는 존재의 유의성이 두드러진 이유도 거기 있다. 1980년대와 1990년대의 과도기에 나타난 징후라는 맥락이다. “마돈나의 ‘보그’와 재닛 잭슨의 <리듬 네이션 1814>가 지배하고 있었으며, 그런지 록이 대안적 뮤지션들을 위한 지원체계를 미처 갖추기도 전이었던 1990년에, 시네이드 오코너는 돋보일 수밖에 없었다”는 비평가 스티븐 듀스너의 견해 또한 그것을 뒷받침한다. 아일랜드 출신의 여성 싱어송라이터 시네이드 오코너는 두 번째 앨범 <아이 두 낫 원트…>와 수록곡 ‘너싱 컴페어스 투 유’로 영국과 미국의 앨범과 싱글 차트를 모조리 석권하며 1990년의 최고 스타로 등극했다. 누구의 예측도 불허한 결과였다. 의외성은 성공의 크기뿐만 아니라 작품의 깊이에도 있었다. ‘너싱 컴페어스…’가 증거다. 거대한 성공의 요인인 동시에 심원한 작품의 요체로서 이 노래의 미덕은 단순함과 간결함에 있다. 낮게 공명하는 신시사이저의 배경음과 느리게 흐르는 힙합 비트가 만들어내는 여백의 공간감. 그리고 그것을 채우는 ‘인간의 육성’. ‘너싱 컴페어스…’는 무엇보다, 샘플링과 기계음이 새로운 작품을 창조하는 데 사용되는 단계를 지나쳐 구태의연한 상품을 제조하는 데 남용되는 사태에 다다른 1980년대적 증후군의 막장을 향해, 노래하는 목소리의 아름다움을 일깨움으로써 음악적 가치의 본질을 재고케 했다. 말초적 감각에 대한 인간적 감성의 승리를 통해 1980년대와 1990년대를 갈라놓은 것이다. ‘너싱 컴페어스…’가 오코너의 오리지널이 아니라 프린스의 리메이크라는 사실은 역설적으로, 그런 평가를 강화한다고 할 것이다. 프린스가 자신이 제작한 밴드 패밀리에게 주었으나 아무런 관심도 얻지 못하고 사장됐던 노래에 새로운 생명을 불어넣은 건 전적으로 오코너의 목소리였기 때문이다. 오코너 버전의 성공에 자극받은 프린스가 뒷날에야 비로소 이 노래를 자신의 앨범에 수록한 일은 또 어떤가? 비평가 게리 멀홀랜드는 그들 사이의 차이점에 대해 “오코너는 노래의 모든 어휘에 진심을 담아낸 것처럼 들리는 반면에, 프린스는 그렇지 않다”고 평했을 정도다. 거기엔 노래의 이면에 녹아든 시네이드 오코너의 개인사가 변별점으로 작용했다. 이별한 연인에 대한 회한을 소회한 프린스의 원작에 대해, 오코너는 사별한 어머니를 향한 애증을 주석함으로써 근원적 모성에의 갈망과 학대받은 유년기의 원망이 교차하는 감정의 혼란을 고스란히 담아냈던 것이다. ‘너싱 컴페어스…’의 음악적 방법은 뮤직비디오의 시각적 접근에도 그대로 반영되었다. 대중음악사상 가장 인상적인 장면 가운데 하나를 담고 있는 이 노래의 비디오에서 오코너는 슬픔의 정화를 드러낸 ‘인간의 얼굴’만으로, 카를 드라이어의 무성영화 <잔다르크의 열정>(1928)에서 마리아 팔코네티가 보여준 것과 같은 감동을 재현했던 것이다. 인간의 회복과 음악의 복귀라는 1990년대적 경향은 어느새 그렇게 조용히 부상하고 있었다. 박은석 대중음악평론가

기사공유하기