|

|

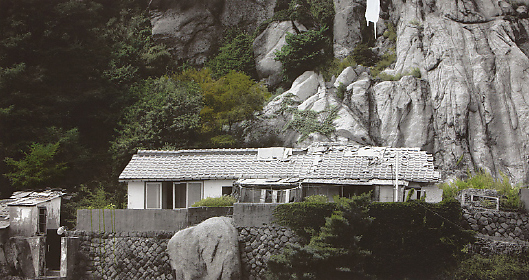

사진가 강홍구

|

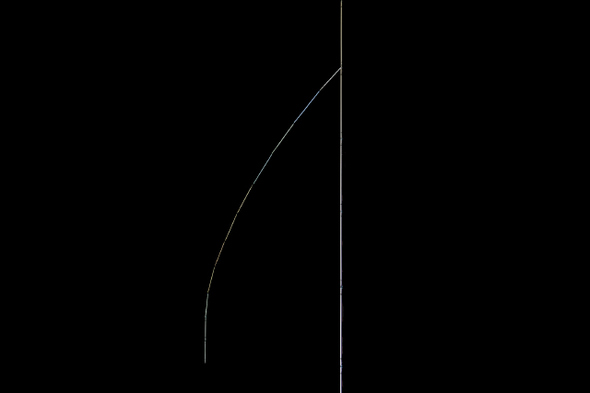

정동석, 실체 걷어내고 여백 처리

강홍구, 사라질 풍경에 물감 덧칠

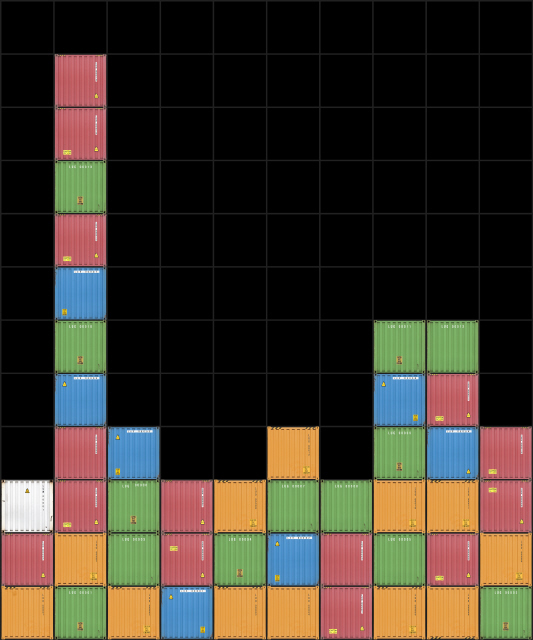

김도균, 컨테이너 초상사진 찍듯

20세기 후반 이래 사진가들은 사진이 더이상 진실을 담는 거울이 아니라는 진실 앞에 맞닥뜨리게 된다. 근대 사진의 아버지인 앨프리드 스티글리츠(1864~1946)의 유명한 명제인, 사진 자체로 사진을 말한다는 ‘스트레이트 사진’의 미학은 오래전 빛을 잃었다. 난무하는 포토샵 연출 사진들에서 보이듯 이제 사진은 이미지를 표현하는 작업의 한 방식일 뿐이다. 하지만 사진의 진실성이 사라졌다고 열정까지 사라졌을까. 여기 사진과 회화의 한계를 넘나드는 작가 3명의 근작들이 디지털 시대에도 유효한 장인의 미덕을 이야기한다.

1980년대 참여미술 동인 현실과발언에 참여했던 사진가 정동석씨의 신작(맨 위 사진)들은 대도시 건물들의 윤곽선이나 밝은 공간에서 삐져나온 점들뿐이다. 윤곽선의 내용물이 되는 대도시의 거리나 건물, 사람의 실체들을 모두 비워내고 깜깜하고 밝은 여백으로만 화면 대부분을 채웠다. 10년 전부터 건물 네온사인 선만을 부각시키는 작업을 해온 작가는 ‘가득빈’이란 제목의 이번 연작에서 여백을 더욱 강조하고 선과 점들은 더욱 단순화해 불교의 선 그림처럼 만들었다. 사진 속 흑백의 여백 속에서 관객들은 도시인들의 다양한 욕망과 꿈들의 실체를 떠올리게 된다. 20일까지 서울 관훈동 나무화랑(02-722-7760)에서 1부가, 24~10월4일 2부 전시가 펼쳐진다.

|

|

사진가 정동석

|

|

|

사진가 김도균

|

기사공유하기