등록 : 2011.02.10 19:28

수정 : 2011.02.10 19:28

|

|

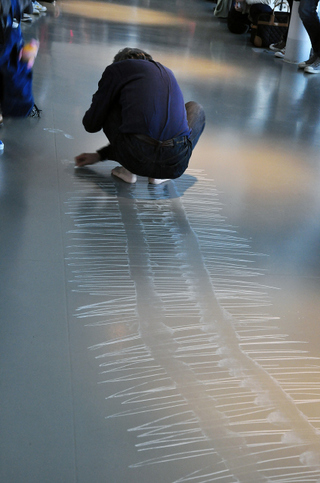

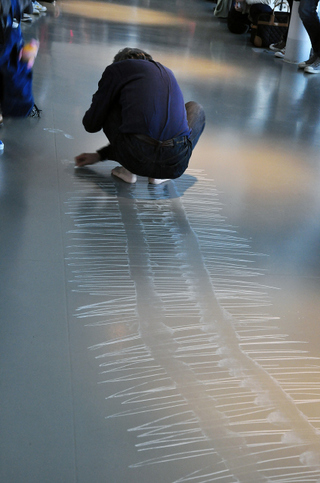

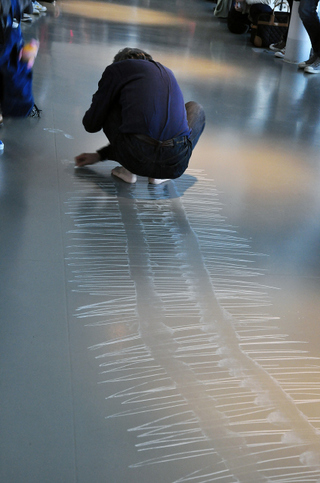

영상 속 남자는 달팽이처럼 복도를 ‘기어간다’.

|

기획전 ‘…팔방미인’

영상 속 남자는 달팽이처럼 복도를 ‘기어간다’.(사진) 쪼그리고 앉은 채 내딛는 종종걸음이다. 그는 손에 든 분필로 발 앞에 그은 선을 발놀림으로 다시 지우며 움찔움찔 나아간다. 100여m를 기어가듯 내디딘 남자의 얼굴엔 땀이 줄줄 흘렀다.

행위예술가 이건용(69)씨는 지난 12월23일 안산 경기도미술관의 한 전시 개막행사에서 이 고행을 자청했다. 세간의 눈총 속에 ‘빨갱이’ 소리까지 들으면서 불온한 몸짓 예술로 시대상을 절규해온 지 40년. 퍼포먼스는 그의 지나온 삶처럼 보였다. 작가는 자기 몸짓이 영상에 담겨 전시에 선보인다는 사실 자체에 기쁨을 감추지 못했다.

이 미술관의 기획전 ‘1970~80년대 한국의 역사적 개념미술:팔방미인’(3월20일까지)은 이씨의 퍼포먼스처럼 무관심과 오해를 딛고 한국 현대미술의 힘줄을 만들어온 70~80년대 개념미술 작가 8명의 힘겨운 발자취다. 머리속 아이디어, 창작 과정 자체를 작품화하는 개념미술은 20세기 초 미국에서 변기를 예술품이라고 우긴 마르셀 뒤샹이 원조였다.

하지만 1970년대 한국판 뒤샹의 후예들은 군사독재 시절의 숨막혔던 공기를 몸짓과 대지미술, 설치·영상물 등으로 토해냈다. 그들은 어두운 시대를 헤치며 본능처럼 한국적 개념미술의 전위성을 찾아 나갔다. 이 전시가 역사적 아방가르드(전위)란 의미 아래 출품작가 김구림, 이건용, 홍명섭, 김용익, 김구림, 박현기, 성능경, 이강소, 곽덕준씨에게 ‘팔방미인’ 별칭을 붙인 건 이런 역사성을 고려했기 때문일 터다.

2층 너른 전시장은 작가 8명의 다종다양한 설치, 조각, 사진, 영상들을 칸막이 없이 펼쳐놓았다. 80년대 민중미술과 길은 달랐어도, 음울한 사회상과 예술적 완성도 사이에서 그들이 거듭했던 치열한 번뇌를 곳곳의 낯선 전위 작품들은 증언한다.

특히 원로 행위예술가 성능경씨의 재발견은 이런 맥락에서 주목할 만하다. 그는 면도칼로 마구 도려내어 넝마처럼 변한 1978년 <동아일보> 지면을 소재로 한 설치작업을 재현했다. 유신 정권의 언론 광고탄압과 기자 해직 사태를 지켜봤던 예술인의 속내가 어린 작품이다. 그 옆에는 전시 개막 때 작가가 옛적 작업을 본떠 최근 <동아일보> 지면을 도려내며 남긴 퍼포먼스 설치작품도 놓여 아이러니를 느끼게 한다. 손과 팔을 묶어 불편하게 건빵을 집어먹어야 하는 장면을 담은 1975년 당시 이건용씨 퍼포먼스 복원 영상, 국내 실험영화 1호인 김구림씨의 1969년 작 <24분의 1초의 의미> 등에서는 개발독재 시대의 속도전 일상을 바라보는 예술가의 불안감을 읽을 수 있다.

80년대 초 김용익씨가 구상한 신촌의 겨울전 작업 노트, 전위 미술 단체들의 세미나 자료 등 막대한 작가 소장자료들까지 별도 자료실 공간에 모은 기획자의 열정이 살갑기만 하다. 숨은 미술사 탐구가 공공미술관 전시의 본령이라는 것을 이 기획전은 새삼 실감시켜주었다. (031)481-7000. 노형석 기자, 사진 경기도미술관 제공

광고

기사공유하기