등록 : 2011.03.03 20:23

수정 : 2011.03.06 23:30

|

|

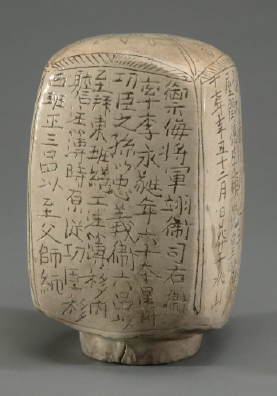

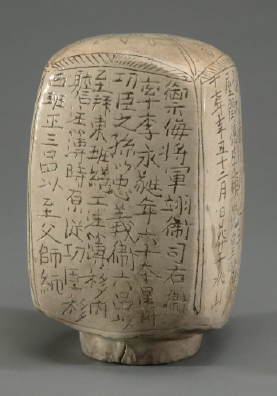

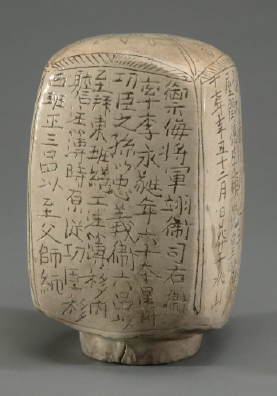

분청사기병에 쓴 이영유의 묘지명(숙대박물관 소장). 1481년(성종 12년)에 만들어졌다.

|

국립중앙박물관 ‘조선시대 묘지명’전

죽음 앞에서는 누구나 겸허해진다. 신분, 권세, 재력 등이 부질없다. 제왕, 왕족, 귀족, 평민, 노비 등 고금의 인간 군상들이 죽음을 맞아 풀어놓는 넋두리에는 한결같이 ‘그’가 곁에 없다는 애상과 회한이 있을 따름이다. 지금 서울시 용산구 국립중앙박물관 상설관 특별전시실에 가면, 조선시대 선조들이 땅속에 묻은 숱한 죽음의 사연들을 읽게 된다. 지난 1일 개막한 ‘삶과 죽음의 이야기, 조선묘지명’전은 망자의 행적과 집안 내력 등을 기록해 다채로운 모양으로 묻었던 묘지명의 사연들을 전한다.

괴팍했던 군왕 영조와 사도세자, 재상 서거정, 문인 정철, 권신 한명회, 실학자 이수광, 전염병으로 죽은 엘리트 유생 윤유와 자결한 임신부 부인, 8살에 숨진 용득이 등 숱한 망자와 산자들의 이야기가 울려나오고 있다. 아들 사도세자의 잘못을 기록하고서 ‘어찌 내가 좋아서 했겠는가’라는 영조의 변명과 동생 용득이가 마마로 죽자 ‘눈물 바르면서’ 썼다는 형의 절규가 있고, ‘슬프다 아프다…’란 탄식을 벽돌에 한글로 새긴 평민의 넋두리도 들린다. 모두 옛 삶 한 자락에 깃든 기억의 조각들이다. 광해군에 의해 어릴 적 희생된 영창대군의 묘지는 뒤늦게 인조의 명으로 만들었다가 후대 이장 과정에서 포클레인 삽날에 여섯조각으로 깨어져 더욱 비극적인 기념물로 비친다.

묘지명은 본디 중국 한나라 때 낭비를 막기 위해 비석을 금하자 대신 비석 기록 내용을 묻는 풍속에서 시작되었다. 그것이 이땅에서는 비석도 세우되, 땅 속에 망자에 대한 내밀한 메시지를 별도로 남기는 전통으로 바뀌었고, 조선시대까지 다채로운 묘지명 문화를 낳았다. 전시는 백제 무령왕릉 지석과 고려시대 석제 묘지명을 거쳐 조선 전후기 더욱 풍성해진 묘지명의 역사를 펼친다.

애잔한 사연들 못지않은 감상 초점은 묘지명마다 색다른 조형적 아름다움이다. 왕실, 가문, 계층, 시대별로 청자, 백자, 옹기, 돌판 등 각양각색의 재료와 모양새들이 눈맛을 싱그럽게 한다. 정조의 누이 청연군주 묘지명은 한치의 비뚤어짐 없는 정자체 글씨와 이를 새겨 넣은 반듯한 오석(검은 돌)판 형식으로 서릿발 같은 왕실문화의 기강을 보여준다. 백자 원반에 글씨를 채워 정갈한 원형 단지 안에 차곡차곡 쌓아 넣은 순조 부마 김현근의 묘지명, 순박한 분청사기 병 모양에 투박한 글씨로 ‘묘를 훼손하면 재앙이 따르리라’고 경고한 15세기 양씨 부인 묘지명, 명필 이광사와 그의 아들 이긍익이 대를 이어 쓴 김광수, 김광우 형제 묘지명 등에는 조선왕조 500년을 면면히 떠받쳐온 사람들의 조형적 감각과 인문정신 또한 깃들어 있다.

1456년 만들어진 흥녕부대부인 묘지는 국내 최고의 백자청화 실물로 도자기 역사의 획을 긋는 유물로도 소중하다. 묘지명 풍습은 구한말 이후 사라졌지만, 수백점 남은 묘지명들은 시공간과 인생에 대한 옛사람들의 소박한 마음과 대화를 권한다. 이런 스토리텔링을 뒷받침할 시각물들이 빈약하다는 아쉬움은 있지만. 4월17일까지. (02)2077-9453.

노형석기자nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기