등록 : 2011.03.10 20:55

수정 : 2011.03.10 20:55

|

|

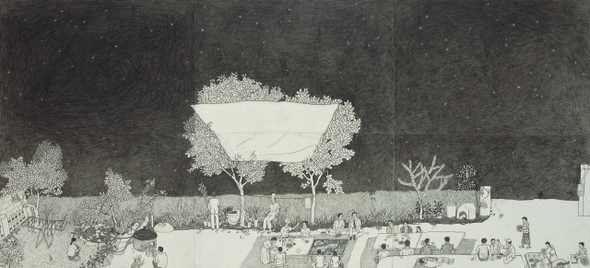

문성식 작 <별과 소쩍새 그리고 내 할머니>. 작가가 고향 김천에서 치른 할머니의 초상 풍경을 떠올리며 그린 작품이다.

도판 국제갤러리 제공

|

문성식 ‘풍경의 초상’전

훤한 대낮 어미 개와 새끼 개가 홀레를 붙는 한 순간이 연필로 그림에 옮겨졌다. 땅바닥에 뚝뚝 떨어진 핏자국. 잉크로 묘사한 처절한 교미의 고통. 보는 대로 생생하게 그려버리고 싶다는 작가의 욕망이 그악스럽기만 하다.

지금 서울 소격동 국제갤러리에서 개인전 ‘풍경의 초상’을 열고 있는 젊은 작가 문성식(31)씨의 작품들은 집요한 세필로 우리 삶의 뒤안길과 작가가 체험한 풍경의 이미지들을 담는다. 25살이던 2005년 베네치아 비엔날레 한국관 전시에 국내 최연소 작가로 참여하면서 기대주로 떠오른 그는 2000년대 이후 젊은 화단에서 사라졌던 이야기의 풍경을 새롭게 부각시킨다는 점이 눈에 띈다. 연필 드로잉과 장지 위에 그린 대작 등에서 작가는 주변의 풍경과 일상에서 느낀 관념과 추억들을 극한의 수작업으로 재현하고 있다.

눈에 먼저 띄는 것이 화면의 촘촘한 밀도감이다. 수시로 지나다니는 인왕산 부근의 산, 땅의 질감을 묘사한 소품들이나, 숲 속 고라니들을 그린 <밤> <숲의 내부> 등에서 그는 땅거죽의 미세한 표면이나 나무껍질의 생채기까지 일일이 포착하는 세밀한 묘사력을 보여준다. 수십번 물감을 덧칠하며 쌀알 같은 미세한 흑점들의 집합 같은 이미지로 묘사한 <밤의 질감>에서 그의 집요한 관찰과 세필의 힘을 느낄 수 있다.

채색 대작들보다 작가의 진정한 매혹을 느낄 수 있는 건 고향 김천의 상갓집 풍경을 묘사하거나 이발소, 병실, 노부부의 집 등을 단단한 연필 드로잉으로 옮긴 2000년대 중후반의 생활 소묘들이다. 어린 시절 추억이나 지금도 흔히 보는 일상의 비루한 모습들이 드로잉으로 옮겨지는데, 상갓집 천막이 나무에 덩어리째 걸리거나, 해진 골목길 바닥이 조감도처럼 표출되는 초현실적 구도가 적절히 얽히면서 그림은 풍성한 상징성을 얻는다. 연극무대 같은 인공정원의 풍경에서 핍진한 질감이 우선 부각되는 야생의 풍경으로 관심을 옮겨간 듯한 이 작가가 앞으로 어떤 풍경과 일상을 그려낼지 지켜볼 일이다. 심연이 보이지 않는 짙은 숲 속으로 걸어 들어가는 출품작 <숲과 아이>의 아이는 바로 지금 그의 모습일 것이다. 4월7일까지. (02)735-8449.

노형석 기자

nuge@hani.co.kr

광고

기사공유하기