|

|

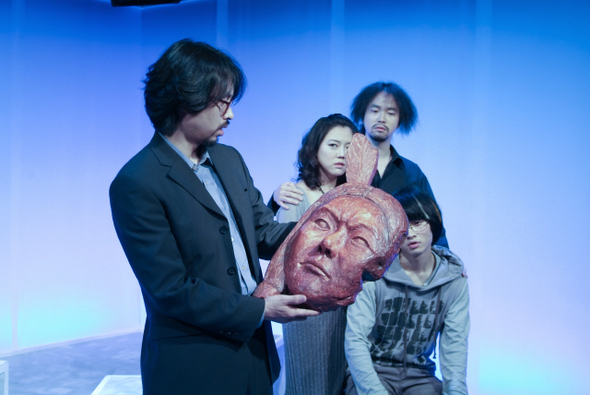

연극 ‘여기, 사람이 있다’

|

‘비극 이후’ 2029년 사람들의 삶

백인에게 내쫓긴 인디언과 대비

상상력 바탕 ‘독특한 슬픔’ 전달

용산참사 다룬 연극 ‘여기, 사람이 있다’

2029년 서울 용산에 높이 솟은 초고층아파트 ‘스카이팰리스’. 이곳에 살던 건강하던 아이가 갑자기 뇌사 상태에 빠진다. 경찰은 아이의 아버지인 인류학자 강성형을 조사하지만 뇌사 원인을 비롯한 사건의 실체는 끝내 밝혀지지 않는다. 극은 시간의 순서를 뒤섞어가며 이어지지만, 사실 2029년 일어난 사건 자체에는 큰 관심을 두지 않는다. 연극은 그보다 20년 전 서울 용산에 살던 사람들과 수백년 전 미국 대륙에서 원주민으로 살았던 사람들을 기억하려 한다.

미국에서 인디언을 연구한 강성형의 죄책감 어린 환각 속에 등장하는 인디언 친구 ‘론 울프’와 아이 앞에 나타난 2009년 용산 재개발 현장의 ‘상용이 아저씨’가 그들이다. 둘 다 보호구역, 재개발 지역에 살다 쫓겨나면서 총에 맞거나 화재로 숨지는 운명을 맞는 인물들이다. 그들의 존재는 결국 ‘여기’ 용산에 재개발로 소외된 사람들의 비극적인 역사가 있(었)다는 사실을 알려준다.

19일부터 서울 동숭동 연우무대 소극장에서 공연되는 극단 드림플레이의 <여기, 사람이 있다>는 2009년 1월9일 용산에서 일어난 비극을 소재로 삼은 연극이다. 올해 서울연극제 공식 참가작으로 지난달 28일부터 지난 1일까지 서울 대학로 예술극장에서 먼저 공연됐다. 직접 대본을 쓴 연출가 김재엽씨는 지난해 <타인의 고통>이란 이름으로 공연한 작품을 각색해 다듬고 제목을 바꿔 다시 올렸다. 용산과 인디언이라는 모티브만 같을 뿐 등장인물과 내용은 크게 달라졌다. 특히 <타인의 고통>에서 모습을 드러내지 않았던 인디언 ‘외로운 늑대’(론 울프)가 이번에는 상당한 비중으로 등장해 ‘사람이 되고 싶었다’고 담담히 말한다. 뇌사 상태의 아이 또한 <타인의 고통> 때와는 달리 깨어나, 상용이 아저씨가 아들인 경찰 이정하에게 말한, ‘함께 오래 살지 못해서 미안하다’는 말을 대신 전해준다.

화해도, 진실도 없이 잊혀져가는 용산 참사를 소재로 택하면서도 연극은 관객에게 불편함보다는 독특한 슬픔으로 다가간다. ‘그날’을 그대로 재현하는 대신 택한, ‘그 후’에 대한 상상력에서 비롯된 이야기와 극 중간중간 불쑥 등장하는 인디언이 주는 낯선 느낌 덕분이다.

김씨와 배우들은 작품을 만들면서 <나를 운디드니에 묻어주오>, <크레이지 호스> 등 인디언의 삶을 다룬 책을 나눠 읽었다고 한다. 백인들에게 쫓겨나 보호구역으로 내몰린 북미 대륙 인디언들과 개발에 떠밀려 사라지는 한국의 재개발 지역 주민들은 모두 ‘원주민’이라는 단어로 묶인다.

연극은 둘을 가리키는 말이 같다는 사실에서 한발 더 나아가 이렇게 공통의 운명을 가진 원주민들이 다른 세상에서 만나 어울리고 있을 거란 상상에까지 이른다. 전설적인 인디언 ‘성난 말’(크레이지 호스)과 용산의 무지개 분식점 주인 ‘상용이 아저씨’의 영혼은 짝을 이뤄 세상 곳곳의 재개발, 철거 지역을 찾아다니면서 달라진 환경과 새로 사는 사람들을 살펴본다. 이들이 찾은 2029년의 대한민국은 80억짜리 스카이팰리스와 로열팰리스가 마치 부족의 이름처럼 쓰이고, 통일된 북한 지역에 개발과 투기 바람이 몰아치는 세상이다.

남의 죽음에 인간적인 연민을 보내는 건 어렵지 않지만, 그 죽음이 사회적인 맥락에서 해석될 필요가 있을 때 사람들은 놀랍도록 냉정해진다. 에필로그처럼 더해진 마지막 장면. 강성형의 80억짜리 스카이팰리스 아파트 계약을 도운 부동산 중개업자가 다시 나타나 긴급한 전화를 받는다. 북한 개성의 재개발 지역에서 철거민들이 불을 지르고 난리를 일으켰다는 내용이다. 중개업자는 “먹고살려고 하는 줄은 알지만 남의 재산에 그러면 안 되는 것 아니냐”고 잘라 말한다. ‘원주민’들을 대하는 자본주의 사회의 객관적인 시선일지도 모른다.

용산 진압을 주도한 경찰청장의 아들로 드러나는 강성형이 용서를 빌면서 아름다운 화해로 끝날 것 같았던 연극은 지극히 현실적인 결말로 마무리된다. “한국 사람들은 안 좋은 일은 잘 잊어버리니까 걱정 말라”는 부동산 중개업자의 마지막 말과, ‘여기, 사람이 있다’는 외침 가운데 어디로 마음을 정할지는 결국 관객 각자의 몫이다. 6월5일까지. (02)745-4566. 박보미 기자 bomi@hani.co.kr 사진 드림플레이 제공

기사공유하기