|

|

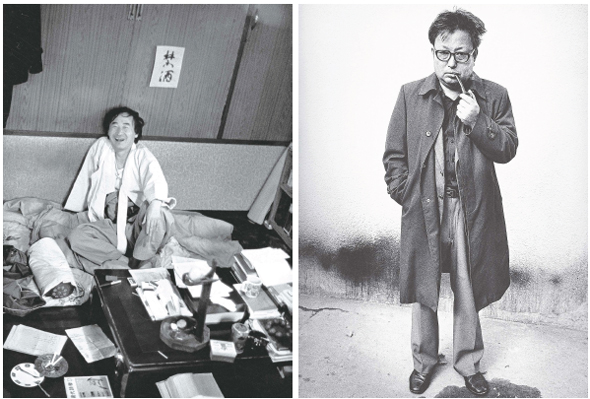

7년만에 개인전을 연 사진가 육명심씨의 예술인 사진들이다. 1977년 서울 화곡동 자택 집필실에서 만난 고은 시인의 파안대소하는 모습(왼쪽 사진)과 <하녀> 등의 작가주의 영화로 일세를 풍미했던 영화감독 김기영(1919~1998).

|

사진가 육명심 ‘예술가의 초상’전

박두진·천상병·중광·박경리 등

40년간 예술가 150여명 찍어

“만남과 소통의 사진 찍으려

카메라보다 대화부터 시작”

군사독재 정권의 서슬이 시퍼렇던 1977년 2월, 사진가 육명심은 정권의 감시를 받던 서울 화곡동 고은 시인의 집을 찾아갔다. 이런저런 이야기를 나누다 시인이 대뜸 내질렀다. “여보, 당신 대체 어디서 나타났어!”

그러더니 다짜고짜 “우리 1933년생 동갑내기니까 친구야 하자”며 “말을 놓으라”고 했다. 사진가는 몰래 촬영 거리와 노출 감도를 눈으로 어림잡아 잰 뒤 “당신부터 먼저 말 놓으라”고 맞받아쳤다. 서로 옥신각신하다가 그가 시인에게 “그럼 내가 먼저 말 놓는다” 하고는 ‘한방’을 놓았다. “야, 이 새끼야!”

“와 하하하” 고은 시인이 파안대소하자마자 사진가는 재빨리 카메라를 들이댔다.

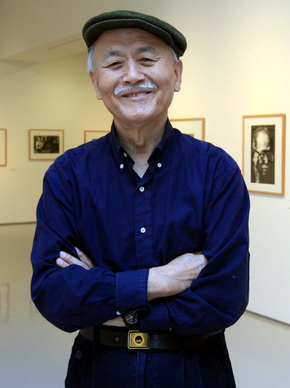

서울 방이동 한미미술사진관에서 8일 개막한 원로 사진가 육명심(78·전 서울예대 교수·사진)씨의 사진전 ‘예술가의 초상’ 전시장에는 이런 비화가 깃든 고은 시인의 40대 시절 흑백사진이 내걸려 있다. 꽁초 수북한 재떨이, 찻잔, 책, 원고지 등이 널브러진 방안. 때묻은 이부자리 위에 앉아 파안대소하는 그 시절 고은의 모습은 천진난만하다.

“상대방과 소통이 되어야만 진짜 사진이 나올 수 있어. 학생들에게 늘 가르치길 ‘왜 강간하는 사진 찍느냐, 화간하는 사진을 찍어야지’라고 강조해요. 잘 찍으려면 먼저 상대방을 배려해야지 호색한처럼 자기 욕심만 잔뜩 앞세워 덤벼들듯 해서 무슨 사진이 나올 수 있겠어. 돌멩이나 풀 한 포기라도 진심으로 대해야 합니다.”

11일 전시장에서 만난 노작가는 “평생 만남의 사진, 소통의 사진을 찍으려고 했다”고 말했다. 자신은 카메라보다는 먼저 대화부터 시작한다고 했다.

‘예술가의 초상’전은 육명심 작가의 사진 인생을 그가 찍은 예술인들의 사진들로 이야기한다. 박두진·서정주·고은·천상병, 김기창·중광·장욱진, 김기영, 박경리·박완서·이외수…. 지난 40여년간 그와 사진으로 친분을 맺은 시인, 화가, 영화인, 소설가 등 예술인 70여명의 진솔한 모습을 드러내는 자리다. 작품 하나하나마다 육씨가 평생 추구해온 ‘소통의 사진’답게, 애쓰지 않아도 풍기는 예술가의 끼가 배어 나온다.

특히 그가 촬영할 당시 모습과 예술가에게 받았던 깊은 인상을 사진 옆에 짧은 글로 붙여놓아 예술가의 독특한 삶의 흔적을 엿볼 수 있다. 이를테면, 장욱진(1917~1990)은 “자신의 그림처럼 순수하고 단순하며 세상물정을 모르는 어린아이 같았”고, 육씨의 스승인 시인 박두진(1916~1998)은 “글을 쓸 때 언제나 선생은 이런 자세로 먼저 기도를 올리고 깊은 명상에 잠겼다”고 썼다.

예술가 사진에 40년 넘게 매달려온 까닭은 무엇일까. 그의 입에서 “사진가의 자존심 때문”이라는 뜻밖의 대답이 흘러나온다. “예술가들 앞에 선 사진가들은 사진 테두리 안에서만 허우적거릴 뿐이고 그들과 소통은커녕 대화도 못해. 그걸 보니까 참 초라하고 자존심 상하더군. ‘그러면 내가 예술가 찍어’ 하고 오기가 발동했어요. 예술가들이 ‘사진은 예술이 아니다’라고 했는데 서정주 시인이 ‘어, 사진 좋다’고 해요. 그 바람에 ‘잘한다 잘한다’ 하고 재미를 붙여서 5년 할 걸 10년 넘게 하게 되었지.”

|

|

원로 사진가 육명심(78·전 서울예대 교수)씨

|

기사공유하기