|

|

음악극 ‘김유정의 봄·봄’

|

음악극 ‘김유정의 봄·봄’

문학적 해학 맛깔나게 비벼

무대·객석 경계없이 어깨춤

춘천 예술단체와 ‘협업’ 의미

드높은 극장 천장에 기다란 살구색 조각보 세 필이 차양처럼 내걸렸다. 무대 오른편으로는 옹기 장독대와 물을 길어올리는 펌프가 놓였고, 왼편으로는 대발에 주렁주렁 달린 부채들이 마치 시골 초가와 닮았다.

무대 앞에서는 아낙네들이 솥뚜껑을 뒤집어놓고 지짐이를 부치고 있다. 무대 뒤쪽에서 악사들이 25현가야금과 해금, 타악기로 흥겨운 가락을 연주한다.

동네 사람 ‘구팔이’가 썩 나서며 “불 받는대. 나오래”라고 소리친다. 그러자 ‘필순이’가 객석을 보고 “저기요. 밖이서 불 받는대요. 나오시래요들”이라며 손나발을 만든다. 무대 뒤편 문이 열리면서 배우들과 관객들이 함께 우르르 몰려나간다. 무대와 객석이 분리된 ‘프로시니엄(액자틀) 무대’가 그 구분이 허물어진 전통 연희극의 야외 마당으로 바뀐다. 초가 앞마당에 횃불을 밝히는 ‘불받이’ 제의가 펼쳐진다. 앞으로 1년 동안 마을에서 쓸 신성한 새 불을 받는 마을 잔치이다.

“삼신 제왕님네/ 아들을 섬겨주던 천수관담/ 딸 섬겨주시던 문수관담/ 아버님 뼈를 빌던 제왕/ 어머님 살을 빌던 제왕/ …/ 그저 성세 많이 벌고/ 명복 많이 타게 점지하여 주옵소사/ 비나이다.”

배우들이 북과 꽹과리를 치고 춤을 추며 불받이 제의에 흥을 돋운다. 배우와 관객이 어울려 걸판진 대동굿이 벌어진다.

|

|

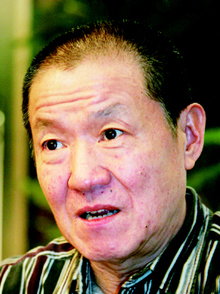

오태석(72·전 국립극단 예술감독) 연출가

|

기사공유하기