|

|

서울예술고등학교가 올해로 개교 60년을 맞았다. 사진은 서울예고 오케스트라가 2007년 오스트리아 빈의 무지크페라인 황금홀에서 가진 연주회 장면. 서울에고 제공

|

군용텐트 치고 첫 수업

시작은 신입생 13명이었지만

어느덧 금난새·정명화 등

예술영재들의 산실로 컸다 재학생과 졸업생들 함께 모여

6일 무용공연·27일 연주회

18~26일엔 미술전시회를 연다 한국 예술영재의 발굴에 앞장서온 서울예술고등학교가 올해로 개교 60돌을 맞았다. 한국전쟁의 포화 속에서 뿌리를 내린 서울예술고는 척박한 환경에도 곧게 잘 자라는 느티나무(서울예고의 교목)처럼 성장해 한국 예술계를 대표하는 학교로 자리 잡았다. 60년간 모두 1만6000여명의 졸업생을 배출하며 문일지(전 서울시립무용단 단장), 윤성주(국립무용단 단장), 박인자(전 국립발레단 단장), 정명화(첼로), 이경숙·신수정(피아노), 김남윤·백주영(바이올린), 금난새·김대진(지휘), 박세원·서예리(성악), 양혜규·박충흠·문인수(조각), 고 이두식·김경인·박항률·오용길(화가)씨 같은 한국 예술영재들의 산실 구실을 해왔다. 서울예고는 한국전쟁 막바지인 1953년 3월21일 피난 수도인 부산 영도에 천막으로 지어진 이화여고 임시교사에서 시작했다. 당시 이화여고 교장이었던 신봉조(1900~1992년·초대교장)와 임원식(1919~2002년·2대 교장)의 손으로 세워져, 개교 당시는 재단법인 유하학원 이화여고의 자매학교인 ‘이화예술고등학교’라는 이름으로 출범했다. 전쟁기인 탓에 신입생은 단 13명(미술과 4, 음악과 9)뿐이었다. 수업은 이화예술고와 이화여고 교사가 천막 교실에서 두 학교 학생을 함께 가르쳤다. 오전에는 국어·영어·수학을, 오후에는 미술과 음악 실기를 수업했다. 김흥수 권옥연 김병기 백문기 장운상 황염수 등 훗날 한국 화단의 거장들이 초기 미술교사로, 역시 한국 음악계의 거목들이 된 임원식 이호섭 오현명 등이 음악교사로 있었다. 학생 수보다 교사 수가 더 많았던 시절이었다. 서울예고 미술과 1회 졸업생으로 후일 모교에서 교사와 이사, 이사장 직무대행을 지낸 서양화가 김지열(77)씨는 “흙바닥에 군용 텐트를 치고 식당용 긴 탁자와 간이 의자에 앉아서 공부를 했는데 비가 오면 물이 새고 여름이면 찜통더위로 고생했다”고 당시를 회고했다. 그는 “쟁쟁한 선생님들이 열정적으로 가르쳤던 덕에 해마다 뛰어난 예술 영재들이 많이 나오면서 오늘날 서울예고의 밑거름이 된 것 같다”고 말했다.

|

|

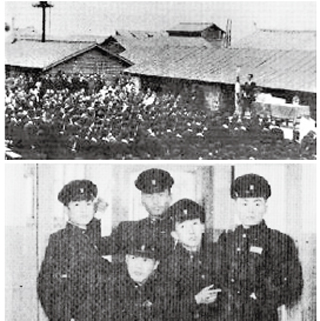

서울예고가 1953년 3월 피난 수도인 부산 영도의 판자집 교무실 앞에서 이화예술고등학교로 첫 개교하는 모습(왼쪽). 초기의 남학생들 모습.

|

기사공유하기