|

|

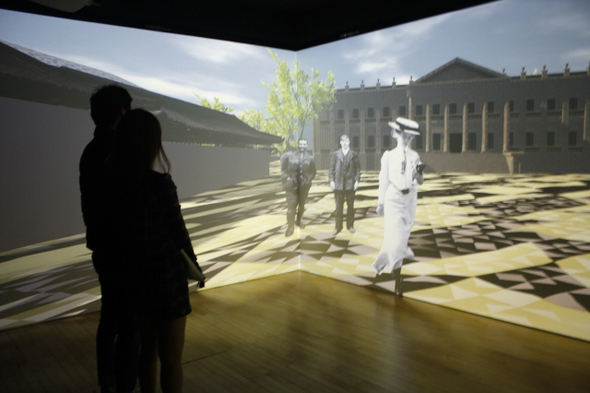

어두운 조명 아래 나왕 합판 얼개로 격자형 진열장을 짠 ‘우당 이회영과 6형제’ 전시장의 관람 모습.

|

근대 인물 전시회 변화 바람

부인 회고록 읽는 며느리 육성에

창살·종이재 항일정신 설치작

명문가 독립지사 이회영 재조명

아펜젤러는 인터랙티브 기법 동원

구한말 생활상이 입체 영상술로

“역사책을 공간에 풀어놓은 듯 해요.” “독립기념관에 온 기분입니다.”

근대기 독립지사와 선각자를 다룬 전시회들은 관객들 반응이 대체로 비슷하다. 위인들 행적을 설명판에 구절구절 적고 사료와 사진들을 곁들이는 책 같은 구성이다. 이런 판박힌 전시형식에 최근 변화의 바람이 분다. 구한말 격동의 역사가 깃든 서울 정동에 최근 미디어아트를 도입한 파격적 틀거지의 근대 인물 전시들이 잇따라 등장했다.

17일 덕수궁 중명전 2층에서 개막한 ‘난잎으로 칼을 얻다-우당 이회영과 6형제’전(내년 3월1일까지)은 들머리에서 딸깍딸깍거리는 마차소리를 듣게된다. 합판벽 영상에는 구한말 거리 풍경과 의병 등의 모습이 마차소리에 맞춰 흔들거리며 출몰한다. 명문가 출신 독립지사 이회영(1867~1932) 가문 사람들이 1910년 한일병합 뒤 가산을 팔고 독립투쟁을 위해 만주로 가면서 보았음직한 풍경들을 미디어아트로 재현한 것이다.

우당과 6형제는 만주에 신흥무관학교를 세우고 중국에서 항일조직을 결성해 일제와 맞서다 대부분 순국했다. 이 기구한 역사를 표상하기 위해 침침한 조명 아래 합판으로 격자 패널과 진열장을 짜고 좁은 통로를 틔웠다. 다섯째 이시영만 해방 뒤 환국한 비운의 가족사는 합판의 가계도와 패널 곳곳에 숨은 유품, 기록 등을 통해 펼쳐진다. 안쪽 진열장엔 우당이 남긴 칼칼한 필치의 묵란도와 벼루, 편지 등이 보이고, 다른 쪽에서는 우당 일가의 피어린 삶을 풀어낸 부인 이은숙의 회고록 <서간도시종기>를 며느리가 읽는 육성도 울려퍼진다. 인상적인 것은 우당의 항일정신을 담은 전시 후반부의 설치작품들이다. 그가 일제에 체포돼 뤼순 감옥에서 순국할 당시 입은 중국옷은 감옥독방 같은 사각형 상자의 창살로만 볼 수 있다. 우당의 초상사진이 붙은 벽면 아래엔 항상 동지들과 주고받은 편지를 태웠다는 일화가 깃든 종이재들이 유리장 속에 놓여있다. 전시를 짠 소설가 서해성씨와 기획자 배다리씨는 “역사교과서 같은 전시의 관성을 벗어나려고 미디어아트와 설치 등 현대미술 요소를 적극 활용했다”고 했다. “형식으로 의미를 말하려 했죠. 노블리스 오블리제를 실천한 명문가 지사들인데 사료도 빈약하고, 진작 재조명 못한 잘못을 성찰하는 뜻에서 일부러 답답한 전시동선을 짰어요.”

|

|

인터랙티브 기법으로 구한말 정동 거리를 재현한 ‘아펜젤러와 친구들’ 전시장.

|

기사공유하기