|

|

보스포루스 해협을 가로질러 이스탄불 쿰카프 항구로 향하는 어부들. 아라 귈레르의 초창기 작품(1950)이다. 담배를 문 채 앞을 주시하고 서 있는 어부의 모습에서 미래를 향한 의지가 엿보인다. 도판 한미사진미술관 제공

|

‘거장’ 100여점 첫 국내전시

변두리 마을 골목길…부둣가 사람들…

나고 자란 고향 수십년간 지켜보며

서민들 삶터 곳곳 흑백사진에 담아

노벨상을 받은 터키 소설가 오르한 파무크(63)의 에세이 <이스탄불>을 탐독한 이들이라면 책 속에 글과 한몸이 되어 등장하는 흑백사진들을 기억할 것이다. 사원들의 돔지붕과 첨탑, 낡은 전차가 무대 소품처럼 아롱거리는 이스탄불 거리, 보스포루스 해를 오가는 고깃배들, 변두리 마을의 경사진 돌바닥 길…. 동서 문명이 만나고 오스만제국의 영화가 스러져간 역사도시 공간이 지속되는 삶과 만나는 이 사진들은 파무크의 작가적 동반자인 사진 거장 아라 귈레르(87)의 작품들이다.

지난 연말부터 서울 송파구 방이동 한미사진미술관에 차린 그의 첫 국내 전시 제목인 ‘이스탄불의 눈’은 50년 넘게 이 도시를 지켜본 거장의 별명이다. 흑백은염사진에 1950~70년대 이스탄불 풍경들이 주로 담긴 출품작 100여점은 파무크의 문학적 텃밭인 이스탄불의 시공간과 이를 다룬 그의 소설, 에세이 글들을 아련하게 복기시켜 주는 수작들이다. 파무크는 자신의 소설창작론 강의에서 “모든 것을 마주한다는 흥분을 느끼고 그림 속에 들어가고 싶어”하는 충동을 이야기한 바 있다. 이스탄불 서민들의 삶터 구석구석으로 빨려들어가는 듯한 이 거장의 사진들에서 관객들은 파무크가 집어 말한 그런 충동을 실감할 수 있을 듯하다.

|

|

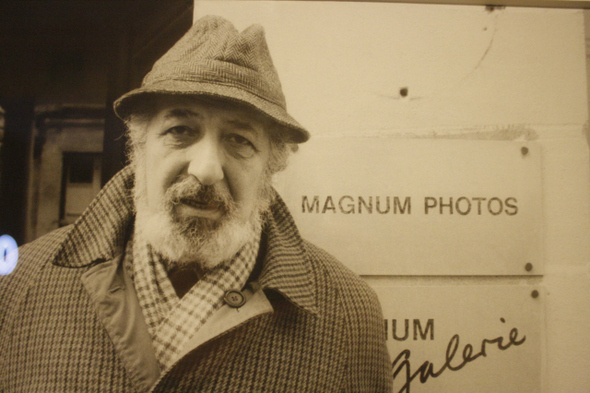

아라 귈레르 사진가.

|

기사공유하기