|

|

연극인들이 지난 11일 오후 서울 종로구 대학로에서 상여를 메고 마로니에공원을 행진하고 있다. 2004년 대학로가 문화지구로 지정된 뒤, 임대료 급상승으로 소극장 운영이 힘들어졌다며 행위극을 벌인 것이다. 김성광 기자 flysg2@hani.co.kr

|

소극장 내쫓는 ‘문화지구’의 역설

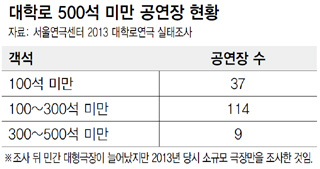

봄은 순금처럼 반짝였다. 지하철 혜화역 4번 출구 앞 서울연극센터. 남녀는 홍보물을 살펴보며 목젖이 보이도록 웃었다. 2번 출구와 1번 출구 사이. 치킨 프랜차이즈점 길목엔 나이 어린 ‘삐끼’(호객꾼)들이 연극 홍보전단을 흔들었다. 160여개 극장이 머리를 맞댄 이곳은 ‘공연예술의 메카’ 대학로다. 혜화동 사거리에서 이화동 사거리까지 약 1㎞의 왕복 6차선 도로 주변 44만6569㎡의 지역이다. 3월의 오후 햇살은 빗금으로 쏟아졌다. 마로니에공원엔 발길이 무성했다. 하지만 봄은 스산했다. 지난 11일 이곳에서 연극인들이 상여를 멨다. “소극장은 죽었다”며 검은 만장을 펄럭였다. 28년 역사의 ‘대학로극장’이 임대료 압박에 못 이겨 폐관 위기에 몰리자 항의한 것이다. 대학로 곳곳에는 “연극은 시대의 정신적 희망이다”라는 문구가 붙었다. 하지만 ‘정신적 희망’을 만드는 극장은 하나둘씩 문을 닫고 있다. ‘문화융성’을 부르짖는 시대에 대체 대학로에서 무슨 일이 벌어진 걸까? 대학로의 어제와 오늘을 때로는 그리운 얼굴로, 때로는 성난 얼굴로 돌아봤다. ■ 낭만과 가투의 난장서 공연예술 메카로 혜화동엔 실개천이 흘렀다. 20세기 후반 청년들은 ‘세느강’이라 불렀다. 지하철 4호선이 생기며 복개된 개천엔 지금도 검은 물이 흐를 것이다. 1956년 문을 연 학림다방은 젊음과 낭만으로 대표되는 대학로의 상징이었다. 한편으로 대학로는 민주주의를 외치는 학생운동의 중심지였다. 1960년 4·19혁명, 1964년 ‘굴욕적 한일협정’ 반대투쟁과 1970년대 유신철폐운동이다. 시위로 골머리를 앓던 박정희 정권은 1975년 서울대를 관악산 일대로 옮겨버린다. 하지만 서울대가 이전한 80년대에도 대학로는 민주주의 투쟁 공간으로 기억된다. 대규모 가투(거리시위)가 벌어졌고, 1987년 대통령선거 때는 백기완 민중후보가 유세를 하기도 했다. 1970년대 말 서울대가 떠난 자리에 한국문화예술진흥원과 문예회관이 들어섰다. 이진아 연극평론가의 <대학로: 공연예술의 메카>에는 당시 상황이 잘 담겨 있다. 1981년 문예회관 극장(아르코극장)이 문 열면서 대학로에 민간극장들과 예술단체들이 하나둘씩 들어섰다. 샘터파랑새극장을 시작으로 바탕골소극장, 대학로극장 등이 개관했다. 당시 대학로는 신촌이나 명동에 비해 임대료가 쌌다. 소극장 밀집지 신촌과 명동에서 10여개 공연장이 연이어 옮겨왔다. 이때부터 대학로는 공연예술의 메카, 특히 연극의 메카로 입지를 굳혔다. 50여곳에 불과하던 공연장은 지금은 세 배 가까이 늘었다. 연극을 하려면 대학로로 가야 한다며 인재들이 몰려들었다. 공연예술의 기초학문인 연극을 하려는 인문학도들로 넘쳤다. 최민식처럼 대학로에서 한 몇 년 구르면 연예계에서 성공할 수 있겠다는 약삭빠른 주판알도 굴렸다. 연극판의 백화제방이요, 공연예술계의 ‘화양연화’였다고 하겠다. 공연장과 함께 술집, 음식점, 카페 등 유흥·휴게시설 등 상업지역도 날로 번창했다. 공공극장 등 번듯한 건물들도 속속 올라갔다. 1980~90년대 초 대학로의 모습은 함민복 시인의 <자본주의의 약속>에 잘 드러난다. “혜화동 대학로로 나와요 장미빛 인생 알아요 왜 학림다방 쪽 몰라요 그럼 어디 알아요 파랑새극장 거기 말고 바탕골소극장 거기는 길바닥에서 기다려야 하니까 들어가서 기다릴 수 있는 곳 아 바로 그 앞 알파포스타칼라나 그 옆 버드하우스 몰라 그럼 대체 어딜 아는 거요 거 간판 좀 보고 다니쇼 (중략) 어떻게 다 몰라요 반체제인산가 그럼 지난번 만났던 성대 앞 포트폴리오 어디요 비어 시티 거긴 또 어떻게 알아 좋아요 그럼 비어 시티 OK 비어시티” ■ 문화지구 지정 뒤 허리 휘는 소극장 함민복의 시처럼 ‘자본주의의 약속’은 한치 어긋남도 없었다. 상권은 점점 더 상업화·대형화했고, 순수 연극인들의 입지도 좁아만 갔다. 임대료가 싸다는 이유로 대학로로 옮겨온 소극장들은 또다시 높은 임대료에 허리가 휘었다. 문제는 2004년 대학로가 문화지구로 지정되면서부터다. 당시 문화지구 지정은 소극장 등 공연예술을 살리자는 선의에서 출발했다. 우선 극장이 들어선 건물의 주인은 여러 가지 인센티브를 받게 됐다. 소극장이 들어간 건물의 건물주에 대한 지원은 용적률 100% 상향, 주차면적 50% 감면이었다. 신축 건물을 올릴 경우 취득·등록세 50%와 5년간 재산세 50% 감면 혜택도 줬다. 하지만 소극장 운영자에게는 아무런 혜택이 없다. 연극인들은 분통을 터뜨렸다. “문화지구 지정이 건물주만 배불리고 소극장을 쫓아낸 것 아니냐.”

|

임대료 압박에 폐관 몰리자

연극인들 상여메고 항의성 시위 선의로 출발한 문화지구 지정

연극인보다 건물주에게 혜택

되레 공연예술 걸림돌 돼

폐관·퇴거요구 올해만 9곳 “월세·관리비 내고 나면

대관료 수입 남는 게 없어”

“시설비 7천만원 들었는데

맨손으로 나가라니 말 되나” 연극인에게 혜택 돌아가게

문화지구법 정비 없으면

연극 사라지고 카페만 남는다 ■ 자본이 점거한 대학로, 밀려나는 기초예술 도시에 자본이 밀려들어오자 원래 살던 사람들이 쫓겨나고 있다. 한옥마을의 고즈넉한 풍경도, 연극거리의 낭만도 점차 퇴색하고 있다. 지금 종로구 체부동과 누하동, 누상동, 통인동 등 경복궁 서쪽에 있는 한옥마을 서촌이 그렇다. 이미 1970~80년대 명동과 신촌에서 겪었던 일, 몇 해 전부터 홍대와 북촌에서 벌어졌던 일들이다. 그런 현상이 지금 대학로에서도 벌어진다. 바로 젠트리피케이션(Gentrification)이다. 영국 산업혁명 이전 옛 토지귀족을 뜻하는 ‘젠트리’가 특정 지역에 들어와 그곳의 물리적 환경을 바꾼다는 의미다. 중·상류층이 도심의 주거지로 유입되면서 주거 비용을 끌어올리고, 비싼 월세나 집값 등을 감당할 수 없는 원주민들이 다른 곳으로 밀려나는 현상을 말한다. 대학로도 그런 곳 중 하나다. 소극장이 밀려나는 대학로는 분명히 연극의 위기다. 대형극장과 뮤지컬 공연이 휘황한 불빛을 뽐내지만 그 기초가 되는 게 바로 실험정신을 동반한 소극장 연극이기 때문이다. 연극인들이 느끼는 위기감은 연극이 죽는다는 것은 인문학이 죽고 시대정신이 죽는다고 느끼기 때문이다. 이제 막 직업 연극세계에 뛰어든 막내급 연극인들의 절망감은 크다. 연출가동인이 운영하는 소극장 ‘혜화동 1번지’의 전윤환(29) 극장장은 “이 문제에 대해 어떻게 대처해야 할지 동인들과 얘기할 예정”이라고 했다. 소극장의 위기 뒤에는 ‘기초예술’ 연극의 위기도 자리잡고 있다. 발터 베냐민은 <기술복제 시대의 예술작품>에서 “기술복제 시대의 예술에는 아우라(유일한 원본 고유의 분위기)가 없다”고 했다. 하지만 영화, 음악 등 디지털 무한복제 시대에, 아날로그인 연극과 무용은 제대로 수익을 낼 수 없다. 정대경 한국소극장협회 이사장은 정확히 그 지점을 짚었다.

|

|

정대경 한국소극장협회 이사장은 “소극장은 인문정신의 보루요 기초예술의 장입니다. 결국 소극장을 잃으면 인간성을 잃는 것입니다”라고 밝혔다. 한국소극장협회 제공

|

기사공유하기