|

|

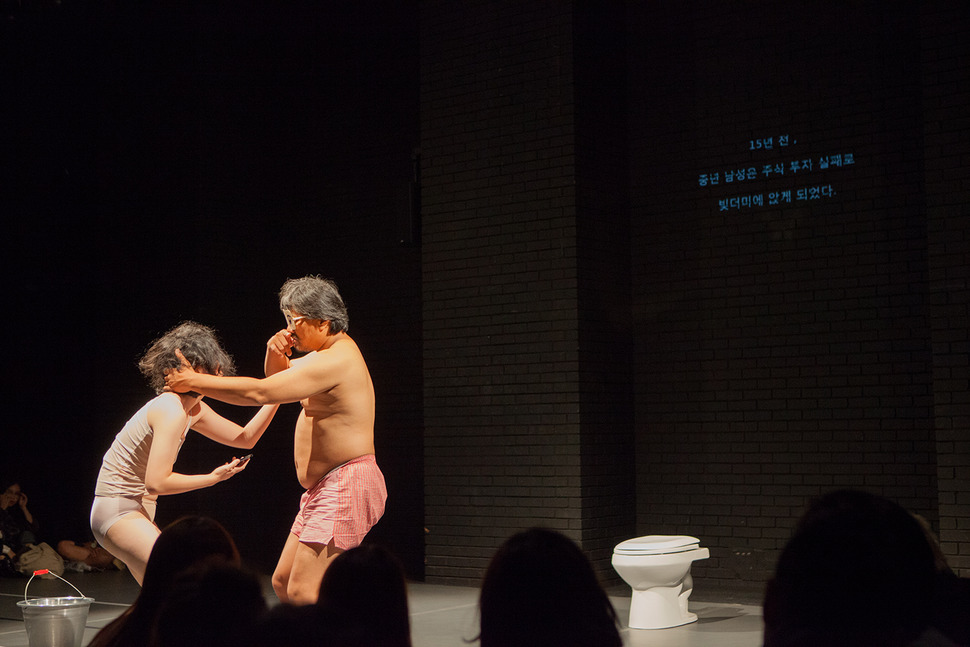

국립현대무용단 <여전히 안무다: 생산>

|

국립현대무용단 <여전히 안무다: 생산>

하나의 공연 아래 일곱 안무가 나열된다. 그 중 어떤 것들은 다른 안무들의 전후로 출몰하며 스스로 분열되기도 한다. 기껏해야 1/7에 불과한 온전하지 못한 것들의 어우러짐과 삐긋거림. 지난 11~13일 서울 대학로 아르코예술극장 소극장에서 펼쳐진 국립현대무용단의 연간 프로그램 <여전히 안무다>는 긍정과 부정의 의미 모두에서 ‘실험’이란 단어가 적용될 현장이었다. 언뜻 두드러지는 실험 재료는 서사적 발화의 도입이다. 최은진은 춤과 관람의 역사를 설명한다. 이 더듬어가는 언술은 참여 관객들이 무대 위 색색의 선들 위를 더듬듯 이동해나가는 행위로 변주된다. 윤자영은 배꼽과 배설의 함수관계를 통해 개체와 보편을 뒤집는다. 이 때 벽에 영사된 텍스트가 퍼포머의 동작과 불일치하며 이 역전을 되묻는다. 이러한 흐름상에서, 발화 행위가 배제된 임진호와 곽고은은 이질적으로 돌출되어 보인다. 그러나 그들의 무대에 아쉬움이 있다면 이는 텍스트의 부재 탓은 아님을 언급해야겠다. 마찬가지로, 텍스트성이 그 자체로 혁신을 가져오는 것도 아님을 분명히 해두자. 가령, 몸짓과 언어의 모호한 관계를 탐구하려는 장홍석의 시도는 아쉽게도 막연한 탐색 수준에 그쳤다. 권령은의 경우에서도, 전반부의 장황한 설명을 상쇄하는 것은, 후반부 물구나무 선 신체와 그 그림자를 구획짓는 흰 종이의 침묵이었다.

|

|

국립현대무용단 <여전히 안무다: 생산>

|

|

|

국립현대무용단 <여전히 안무다: 생산>

|

기사공유하기