|

“맨몸뚱아리로 펼치는 유럽식 굿판’

|

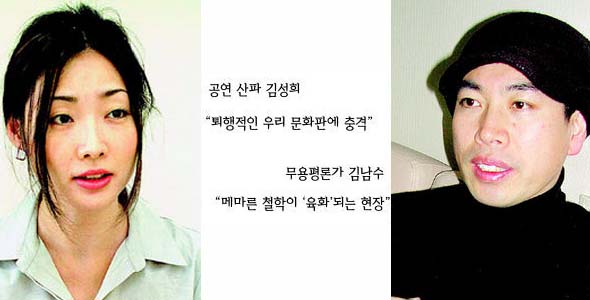

벨기에가 낳은 세계적인 예술가 얀 파브르(48)의 내한 공연이 다음주로 다가왔다. 오는 10~12일 예술의전당 오페라극장 무대에 오르는 얀 파브르의 ‘체액 3부작’ 마지막 편 <눈물의 역사>는 연극과 무용, 문학과 미술을 총망라한 종합 예술 작품이다. 연출가이자 안무가, 희곡작가이자 화가, 무대연출가이자 의상 디자이너로 활동해온 전방위 예술가로서 얀 파브르는 1980년대 이래 줄곧 도발적이고 전복적인 상상력으로 논란의 정점에 서 왔다. 발레 작품을 만들면서 토슈즈를 무용수의 ‘손’에 신기거나, 비키니를 입혀 ‘귀족 포르노’ 발레를 조롱했는가 하면, 도화지에 자신의 피 한방울을 흘려놓고, 그걸 빨아먹는 모기를 그림으로 그렸다. ‘체액 3부작’ 1편인 <나는 피다>에서는 남자의 성기를 도끼로 자르고, 신부의 하얀 드레스를 생리혈로 물들이기도 했다. 장안의 화제를 모으고 있는 <눈물의 역사>에 대한 독자들의 이해를 돕기 위해 두 명의 전문가를 초청했다. 얀 파브르 내한 공연의 산파 구실을 한 김성희(40) 가네샤 프로덕션 대표와 무용평론가 김남수(38)씨가 만나 대담을 했다. 두 사람은 “구시대적 문법에 머물러 있는 우리나라 공연예술가들뿐만 아니라, 철학이나 역사, 사회학을 공부하는 인문학자들이 꼭 봐야할 공연”이라고 의견을 모았다.

|

|

얀 파브르

|

희장면 하나하나가 사진이자, 미술작품이에요. 2시간 내내 눈 앞에서 명화들이 흘러가요. 수아비뇽 대성당의 성곽은 마치 16세기 화가 브뢰겔의 <바벨탑>을 연상시켜요. 히에로니무스 보슈를 자기 방식으로 해석한 것 같기도 하구요. 둘 다 지옥도의 대가들인데, 색깔은 완전히 다르죠. 유리공예로 은유되는 눈물의 이미지, 장대 위에 걸린 처녀의 팬티, 눈물 닦은 손수건을 짜는 여자 등등은 모두 눈물과 관련한 제의의 한 부분이죠. 희얀 파브르는 80년대에는 이해받지 못한 아방가르드였지만, 지금은 거장이 됐어요. 독일의 피나 바우쉬(66)가 ‘탄츠 시어터’를 창시했다면, 그는 ‘비주얼 씨어터’의 시조가 됐죠. 처음엔 공연 도중 나가버리는 관객이 많았는데, 이제 표가 없어서 못 볼 정도에요. 하지만 지금도 <르몽드>와 <피가로>는 그의 작품을 놓고 논란을 벌이곤 해요. 인간의 역사가 논란을 통해서 발전하듯, 예술도 마찬가지죠. ‘이런 게 예술이 될 수 있나’하고 생각하게 하는 것만으로도 얀 파브르의 한국 방문 명분은 충분해요. 퇴행을 거듭하고 있는 우리 공연 문화에는 그런 지적 충격이 필요한 것 같아요. 수얀 파브르의 연출은 아이콘이나 상징 등등이 매우 풍부해요. 마치 ‘각주없는 유럽 중세사’를 펼쳐놓는 것 같아요. 작품을 이해하려면 많은 인문적 소양과 지식이 필요해요. 푸코나 들뢰즈 같은 철학자들의 작업과도 맞물려 있구요. 국내의 지식인들에게는 ‘메마른 철학’이 풍부하게 육화되는 현장을 만날 수 있을 것 같아요. 그런 의미에서 이 공연은 철학이나 문학, 역사학도들이 꼭 봐야할 것 같아요.

|

희유럽에서는 가장 지적인 사람들이 컨템포러리 공연을 열심히 따라 다녀요. 가장 앞선 사상을 담고 있기 때문이죠. 뭔가 새로운 담론을 제시해주고, 논란이 되는 작품이라야 화제작이 되죠. 그의 공연을 보고나면 뇌가 끈적끈적해지면서 즐거워져요. 수얀 파브르는 새로운 공연 문법의 창시자에요. 정제된 춤을 춰야 한다는 강박관념을 부수고 있어요. 또한 중세의 황무지를 통해 성배와 구원의 내러티브를 풍요롭게 엮는 데 성공해요. 인간의 영혼을 구원하기 위한 유럽 무당의 한 바탕 굿이라고 할 수 있어요. 희그의 공연은 워낙 다층적이라 한쪽 면으로만 보면 바보되기 십상이에요. 지금까지와는 다른 ‘안경’을 쓰고 봐야 해요. 그게 안되면 그냥 ‘열린 마음’으로 보면 되죠. 사실 이런 공연은 어린아이들이 해석을 더 잘 하더라구요. (?5c대담 전문 인터넷 한겨레 www.hani.co.kr) 글 이재성 기자 san@hani.co.kr, 사진 예술의 전당 제공.

기사공유하기