등록 : 2007.12.04 19:15

수정 : 2007.12.05 00:57

|

|

반도체 벤처 ‘팹리스’ 위기에

|

비용부담·단가압력에 성장동력 상실

코아로직 등 줄줄이 M&A 시장 몰려

“원천기술로 독자생존” 움직임 활발

“확실히 내년은 더 어렵다. 지금 상태에선 규모를 늘리는 게임은 위험하다. 근원적으로 회사를 합치네 마네에는 관심이 없다.”(이성민 엠텍비젼 사장)

“국내 패블리스 산업은 규모의 경제로 가는 게임에 접어들었다. 우리가 보광그룹으로 들어간 것은 벤처의 강점과 범삼성가의 자금동원력을 결합하자는 것이다.”(황기수 코아로직 사장)

패블리스 산업이 갈림길에 섰다. 국내 패블리스 산업은 2003년부터 지난해 중반까지만 해도 초고속 성장을 이어가며 정보기술(IT) 분야 분업화·전문화의 상징이자 벤처산업의 ‘블루오션’으로 여겨졌다. 지난해 1조3천억원 안팎의 시장을 형성했으며, 지난해 상반기까지만 해도 주요 패블리스들은 두자릿수의 영업이익률을 기록하며 탄탄대로를 내달리는 듯했다. 하지만 이제는 개발비용 급증과 대기업의 단가인하 압력으로 성장동력을 잃은 상태다.

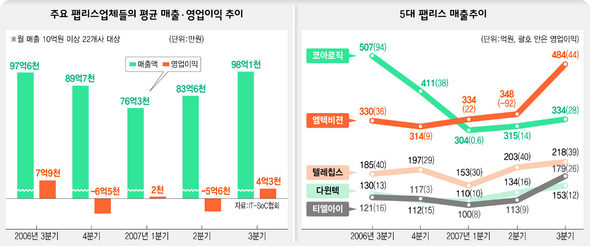

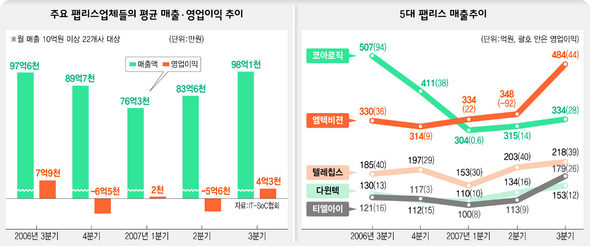

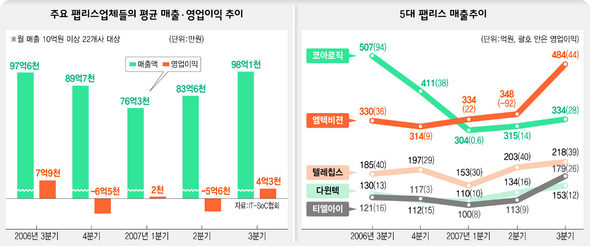

패블리스들의 위기상황은 무엇보다 최근 실적 추이에서 잘 나타난다. 패블리스들의 모임인 아이티에스오시(ITSoC)협회는 22개 주요 패블리스들의 3분기 평균 매출이 98억원, 영업이익은 4억원을 기록했다고 최근 발표했다. 월 매출 10억원 이상인 이들 업체는 지난해 4분기 평균 매출 89억원, 영업수지는 6억 적자를 기록한 뒤 좀처럼 돌파구를 찾지 못하고 있는 상황이다. 이 때문에 주요 패블리스들이 줄줄이 인수·합병(M&A) 시장으로 몰려들고 있다. 국내 패블리스의 대표주자인 코아로직이 3일 보광그룹 계열의 반도체회사인 에스티에스(STS)반도체로 주인이 바뀌었고, 토마토엘에스아이와 에스이티아이는 각각 지난해 말과 지난 7월 반도체 위탁생산 업체인 동부하이텍에 넘어갔다.

위기가 찾아온 까닭을 놓고서는 다양한 진단들이 쏟아진다. 업체들이 △지나치게 단일품목-단일고객에 의존했고 △제조공정 고도화에 따른 개발비용이 크게 늘었으며 △삼성·엘지 등 대기업의 납품단가 인하 압력에 시달리고 있다는 것이다. 이런 구조적인 덫을 넘어서기 위해 코아로직은 “대기업의 힘을 등에 업고 중국 쪽 피엠피나 내비게이션 시장을 공략한다”는 계획이고, 엠텍비젼은 “벤처다운 순발력으로 똘망똘망한 서브모듈을 만들어내면 다양한 비즈니스 모델은 나오기 마련”이라는 입장이다.

아예 현재의 주요 업체들이 세대론적 한계에 부닥쳤다는 목소리도 있다. 대기업의 하청을 받아 반도체를 개발한 과거 1세대들은 물론, 삼성·엘지의 구조조정 때 벤처로 독립해 틈새시장을 개척한 엠텍비젼·코아로직 같은 2세대들도 기술표준을 선도할 능력이 없기 때문에 비메모리 칩들이 통합되는 시장상황에 대응하기 힘들다는 논리다. 케이티비네트워크의 조종수 팀장은 “최근 외국계 기업에 고가로 매각된 인티그런트나 에프씨아이는 국내 업체들의 인수합병과는 다른 맥락”이라며 “이전 세대와 달리 고주파(RF) 칩 같은 3세대 원천기술을 보유해야만 외국 자본의 인정을 받을 수 있다”고 말했다.

위기의 원인과 처방은 엇갈리지만, 업계 스스로 ‘공멸’을 막자는 물밑 움직임은 활발하다. 정보통신부는 2011년까지 패블리스를 비롯한 전문기업들 사이의 컨소시엄형 공동개발 지원에 750억원을 투자할 계획이다. 산업자원부와 한국반도체산업협회 등도 대-중기 간 협력이나 펀드 조성 방안 등을 놓고 논의를 벌이고 있는 상태다. 이에 대해 아이티에스오시협회의 이민영 팀장은 “대만은 물론 최근 중국 업체들까지 멀티미디어 칩을 만들고 있기 때문에 새로운 원천기술을 확보하기 위한 업계 전체의 노력이 절실한 시점”이라고 강조했다. 임주환 기자

eyelid@hani.co.kr

패블리스란=영어로 ‘제조 설비 또는 구조물’을 뜻하는 패브리케이션(fabrication)에 ‘~이 없다’는 접미사 ‘-less’를 붙여 만든 용어로, 자체 제조설비를 갖지 않고 반도체 칩 설계나 연구개발에만 주력하는 무설비 반도체업체를 말한다.

광고

기사공유하기