|

|

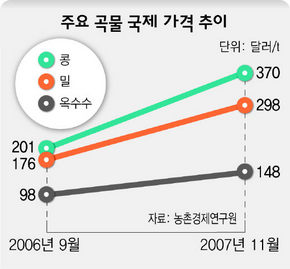

주요 곡물 국제 가격 추이

|

곡물값 뛰자 라면·과자 등 식료품값 인상 ‘도미노’

고유가까지 이중고…“향후 10년간 지속 가능성”

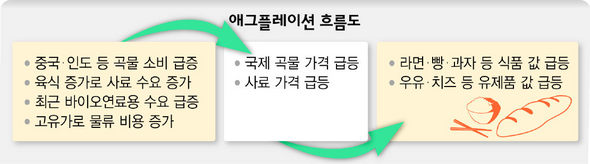

‘애그플레이션’ 시대가 도래했다. 애그플레이션(agflation)은 농업(agriculture)과 인플레이션(inflation)을 합성한 말로, 국제 곡물 가격 급등에 따라 세계적으로 벌어지고 있는 물가 상승을 표현한 신조어다. 밀·옥수수·콩 등 국제 곡물값이 급등세를 보이면서 국내 식료품값이 줄줄이 따라 오르는 것이다. 국제유가를 비롯한 에너지 가격 상승 못지 않게 특히 서민 생활에 큰 부담을 준다.

■ 얼마나 올랐나?=국제 밀값은 2005년 하반기 이후 지속적으로 오르고 있다. 2005년 9월 t당 132.66달러였던 밀값은 올해 12월물 인도분 선물 가격이 125%나 급등해 298.44달러까지 치솟았다. 옥수수는 2005년 9월 t당 82.63달러였으나, 올해 12월물 인도분 선물 가격은 147.73달러로 78.8% 급등했다.

곡물값 상승은 마치 도미노처럼 각종 식료품 가격 인상으로 이어지고 있다. 이미 국내 주요 식품업체들이 올해 상반기 가격을 10~20% 올렸고, 과자·식용유 업체들은 지난 10월에도 10~35%씩 가격을 인상했다. 사료값 인상으로 우유·치즈 등 유제품의 원자재값도 50~100% 올랐다. 밀가루가 주원료인 라면·과자·빵 가격은 조만간 또 15~30%씩 오를 것으로 보인다. 중국 음식점과 분식점도 뒤따라 가격 인상에 나설 것으로 예상된다.

한국은행이 9일 발표한 ‘11월 생산자물가 동향’을 보면, 지난달 생산자물가 지수는 지난해 같은 달에 견줘 4.4% 올랐다. 이는 2004년 12월 이후 가장 높은 것으로, 에너지 요금과 운임 상승 등이 주요인이었다. 곡물값 급등이 본격적으로 반영되면 물가는 더 높아질 수밖에 없다.

|

|

애그플레이션 흐름도

|

미국 농무부는 2008 곡물연도(2007.9~2008.8) 기준으로 쌀·옥수수·밀·보리·귀리 등 세계 곡물 재고율(재고량/소비량)이 15.2%에 머물 것으로 전망했다. 1972~73년 ‘곡물 파동’ 때의 재고율 15.4%보다 낮은 수준이다. 더 큰 문제는 유가와 곡물값 상승 요인이 서로 얽인 탓에 애그플레이션과 오일 쇼크가 동시에 발생할 수 있다는 점이다. 성명환 농촌경제연구원 연구원은 “우리나라는 곡물 대부분을 수입하고 있어 부담이 큰데다, 유가 급등마저 이어지면 1973년과 같은 곡물·유가 동반 파동이 올 수 있다”고 말했다. 김진철 기자 nowhere@hani.co.kr

기사공유하기