등록 : 2007.12.11 19:15

수정 : 2007.12.11 23:16

|

|

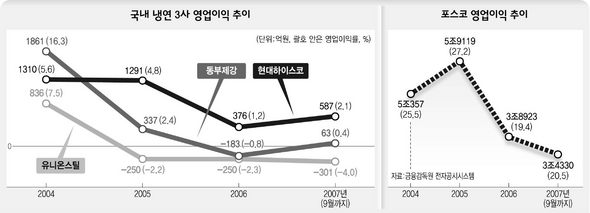

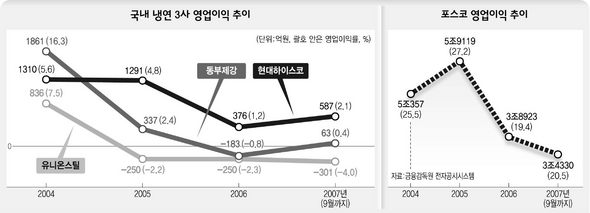

국내 냉연 3사 영업이익 추이(왼쪽)와 포스크 영업이익 추이

|

하이스코 등 “열연-냉연 가격차 줄어 고전”

포스코는 압도적 시장지배력으로 고수익 유지

냉연 철강제품을 전문으로 생산하는 업체들이 수익성 악화로 몸살을 앓고 있다. 냉연제품의 원료인 열연강판(핫코일)의 가격은 꾸준히 오르는 반면에, 국내 냉연제품 시장에선 중국산 유입 등에 따른 경쟁격화로 제조원가에 가까운 수준으로 팔아야 하기 때문이다.

냉연 철강제품을 전문으로 생산하는 업체들이 수익성 악화로 몸살을 앓고 있다. 냉연 업체들이 원료로 쓰는 열연강판(핫코일)은 값이 올라간 반면에, 국내 냉연제품 시장은 공급 과잉과 중국산 유입에 따른 경쟁 격화로 업체들이 제품을 원가에 가깝게 팔아야 하기 때문이다.

현대·기아차그룹 계열의 현대하이스코는 올 들어 9월까지 2조7564억원의 매출에 고작 585억원의 영업이익을 냈다. 영업이익률이 2.1%로 빌린 돈의 이자조차 감당하기 어렵다. 생산순위 3위 냉연 업체인 동부제강은 9월까지 영업이익이 63억원에 불과하다. 유니온스틸은 같은 기간 301억원의 영업적자를 기록해, 3년 연속 적자 수렁에서 헤어나지 못할 판이다. 지난 2004년만 해도 이들 세 냉연 업체들은 각각 1천억원 안팎의 영업이익을 올렸다.

냉연 업체들은 이런 수익 악화의 원인을 포스코 탓으로 돌린다. 냉연제품의 원료인 열연강판을 국내에서 독점 생산하는 포스코가 냉연제품 생산도 꾸준히 늘리면서 이중가격 정책을 벌여 냉연제품만 생산하는 업체들을 압박하고 있다는 것이다. 실제로 포스코는 2004년과 2006년 두 차례에 걸쳐 열연 가격을 올리면서 냉연 가격을 상대적으로 적게 올렸다. 이에 따라 2004년 톤당 11만5천원이었던 열연-냉연 강판의 가격 차이가 지난해부터 8만원으로 줄었다.

냉연전문 업체들은 실적 부진에 허덕이는 반면, 포스코의 경영 실적은 고공행진을 이어가고 있다. 올 들어 9월까지 포스코는 매출 16조7727억원에 3조4330억원의 영업이익을 내, 영업이익률이 무려 20.5%에 이르렀다. 5분기 연속으로 분기당 1조원이 넘는 영업이익을 내고 있다. 한 냉연업계 관계자는 “포스코는 냉연 가격이 낮아도 열연을 비롯한 다른 공정의 제품에서 이익을 내면 되지만, 냉연제품만 생산하는 업체들은 낮은 냉연 가격으로 문을 닫을 지경”이라며 “포스코가 맏형으로서 국내 철강업계 전체를 생각해야 한다”고 주장했다.

이에 대해 포스코 쪽은 “현재 국내 냉연업체들의 포스코 열연제품 구매비율은 20% 안팎에 그쳐 냉연 업계의 수익구조 악화가 포스코 가격정책 비롯됐다고 볼 수 없다”며 “이미 개방체제인 국내 철강시장에서 가격은 수급으로 결정되므로 냉연 업체들 주장대로 냉연제품 가격을 올리면 수입 제품에 시장을 내주거나 자동차·전자 등의 최종 수요산업에 어려움을 전가하게 될 것”이라고 반박했다. 냉연 업체들이 그동안 기술개발이나 설비투자 등을 통한 수익개선 노력은 게을리하다가 이제 와서 포스코의 이익을 나눠 달라는 식으로 요구하는 것은 상도의에 어긋난다는 주장이다.

전문가들도 냉연 업계의 위기가 단지 열연-냉연 가격 차이 탓만은 아니라고 지적한다. 산업연구원 김주한 선임연구원은 “열연 공급이 부족한데 냉연 설비를 늘려 공급 과잉이 되게 한 냉연 업체들에게도 책임이 있다”며 “외국에서 열연을 안정적으로 공급받거나 자체적으로 열연을 생산하는 방안을 찾아야 한다”고 말했다. 대우증권의 철강 담당 양기인 애널리스트(부장)도 “포스코의 열연-냉연 가격 차이가 문제라면 업체들은 생산 감축이나 내부 구조조정을 통해 스스로 가격 경쟁력을 회복해야 한다”고 지적했다.

김규원 기자

che@hani.co.kr

|

|

☞ 열연이란 열간압연의 준말로 일관제철소에서 나온 판재 모양의 철강 슬래브를 고온으로 가열한 뒤, 누르고 늘여서 얇은 강판으로 만드는 공정을 말한다. 냉연이란 열연강판을 다시 상온에서 정밀 기계로 눌러 더 얇게 하고, 표면을 미려하게 처리하는 공정을 말한다. 자동차 외관과 부품, 가전제품 등에 쓰이는 고급제품이다. |

|

|

광고

기사공유하기