등록 : 2008.01.20 20:14

수정 : 2008.01.20 22:53

|

|

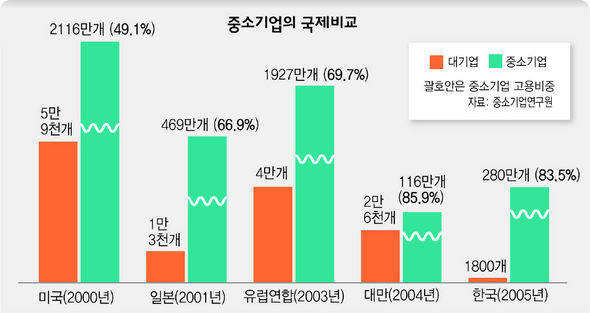

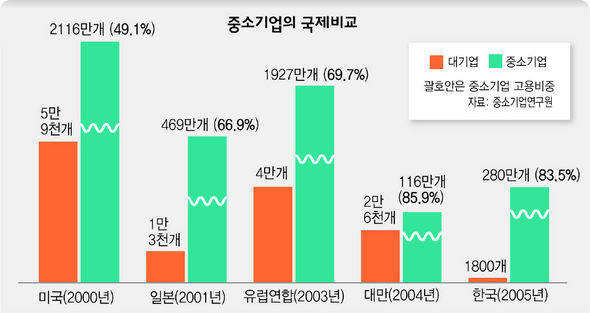

중소기업의 국제비교

|

직원수 줄이고 자회사로 쪼개 ‘혜택 누리자’

300인 기준 안넘기려 비정규직 채용

‘자본금 80억’ 밑돌게 자산 분할 운용

잘못된 중소기업 범위 설정이 비정규직을 양산하고 기업경쟁력도 해친다는 지적이 일고 있다. 20일 <한겨레>가 금융감독원 공시자료와 업계 관계자 등의 말을 종합해 보면, 자동차부품·제약·가구·레미콘 등의 업종에서 ‘무늬만 중소기업들’이 적지 않은 것으로 나타났다. 정부로부터 여러 혜택을 받는 ‘중소기업’에 계속 지정되려고 필요한 자본 확충이나 인력 충원을 외면하는가 하면, 정규직 채용의 회피로 제품 품질과 기술력이 떨어지는 사례들까지 발견된다.

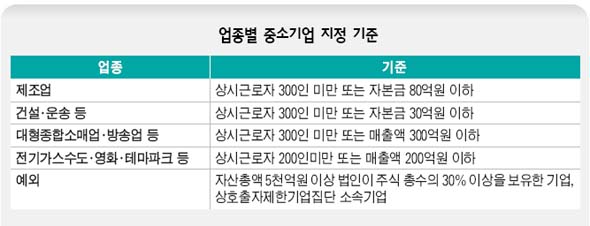

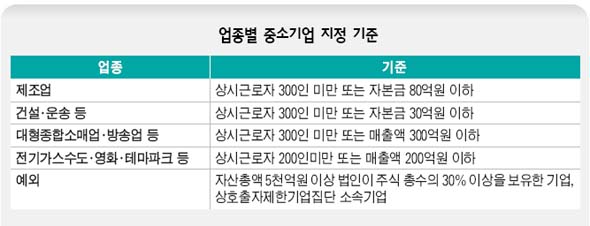

자동차부품업체인 ㄱ사는 국내 자회사 11개와 외국에 법인 5개를 거느리고 있다. 지난 연말 기준으로 ㄱ사는 941명의 정규직원을 거느리고 있지만, 자본금은 78억원으로 중소기업 기준(자본금 80억원 이하)을 충족했다. 자회사 중 정규직원 수가 300명을 넘는 기업이 5곳이며, 대부분은 같은 제품을 생산하고 있다. 뚜렷한 이유 없이 비슷한 사업을 하는 회사를 잘게 쪼개 운용하는 전형적인 ‘그룹형 중소기업’이다.

|

|

업종별 중소기업 지정 기준

|

중소기업 인정을 받기 위해 꼭 필요한 인력의 채용마저 꺼리고 있는 기업들도 많다. 정규직 347명에 자본금 100억원으로 ‘졸업유예기업’인 제약회사 ㄴ사는 아웃소싱과 임시·일용직 채용으로 중소기업 졸업을 피하고 있다. 이 회사는 최근 사업 확장에다 공장신축으로 신규인력이 필요해졌지만 경비·물류 물론 제품포장 업무까지 아웃소싱해 중소기업으로 돌아가겠다는 방침이다.

자동차부품업체 ㄷ사는 최근 10년간 매출액이 세배 뛰었지만 직원 수는 299명 예전 그대로다. 일부 생산라인을 아웃소싱하거나 퇴직자들에게 ‘소사장’이라는 자리를 주면서 사내하청 인력으로 돌리는 게 그 비결이다. ㄷ사 관계자는 “아웃소싱이나 임시직 채용을 늘린 뒤 이직률이 높고 제품의 질도 떨어지지만 중소기업 기준 때문에 정규직 채용을 늘릴 생각은 없다”고 밝혔다.

중소기업계에서는 이런 현실이 공공연한 비밀이다. 특히 현행 법규에서는 제조업 중소기업이 졸업유예 기간인 3년 이내에 다시 ‘자본금 80억원 또는 상시종업원 300인’이라는 기준 아래로 떨어지면 중소기업으로 인정해주기 때문에, 이 기간 집중적으로 비정규직이 양산된다. 부경대의 홍장표 교수는 “정부가 비정규직 대책을 잇따라 내놓으면서도, 중소기업의 종업원 기준을 ‘상시 근로자’로 못박은 것은 기업들에게 비정규직을 쓰라고 부추긴 꼴”이라고 비판했다.

중소기업연구원의 최근 연구결과는 중소기업 졸업회피가 얼마나 광범하게 벌어지는지를 여실히 보여준다. 졸업유예 기업 164개사를 대상으로 벌인 조사에서, 10곳 중 4곳이 중기 범위 유지를 위해 자회사를 설립한 적이 있으며, 10곳 중 2곳 꼴로 외주제작과 임시직 채용을 늘려본 경험이 있는 것으로 집계됐다. 이들이 정부나 공공기관이 물품을 사는 공공구매 시장에서 ‘중소기업간 경쟁품목’을 납품하고, 수도권 공장부지와 정책자금 등에서 수혜를 누림에 따라, 창업초기의 혁신형 기업이나 영세한 ‘사회안전망’ 성격의 기업들이 불이익을 받게 된다.

중소기업연구원의 정연승 연구위원은 “‘중소기업의 나라’라는 대만도 대기업 숫자가 2만6천여개에 이르지만, 국내는 1800여개에 불과한 실정”이라며 “준재벌기업의 자회사나 중견기업들의 도덕적 해이를 막기 위해 사주의 지분보유 관계 등을 따지는 질적 기준을 도입해야 한다”고 지적했다. 산업연구원의 양현봉 연구위원은 ‘중소기업 범위의 합리적 개선방안’ 보고서에서 “매출액은 급증했거나 시장점유율이 30% 가까이에 이르는데도 단지 자본금이 적다는 이유만으로 중소기업으로 남는 사례는 바로잡아야 한다”고 주장했다.

임주환 기자

eyelid@hani.co.kr

광고

기사공유하기