|

|

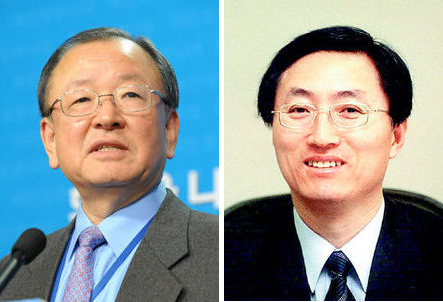

강만수 장관(왼쪽)과 최중경 차관

|

강만수 장관·최중경 차관

기획재정부 장·차관 의욕 넘치는 ‘컴백’

“불안정한 시대에 성장치중 부작용” 우려

“만나고 싶었습니다. 다시 만나는 데 많은 세월이 흘렀습니다.”

강만수(사진) 신임 기획재정부 장관이 직원들에게 보내려고 처음부터 마지막까지 손수 썼다는 이메일의 첫 문장은 이랬다.

‘그들’이 돌아왔다.

28년 공직 생활의 마침표를 외환위기의 쓰린 상처로 찍어야 했던 강 장관은 새 정부 첫 경제수장으로 10년 만에 과천 청사 1동에 다시 모습을 나타냈다. 또 한 명의 ‘상처받은 남자’도 그 뒤를 따랐다. 3년 전 막대한 외환거래 손실의 책임을 지고 문책성 외유를 떠났던 최중경(사진) 전 국제개발은행(IBRD) 이사도 차관 자리를 단숨에 꿰차고 함께 입성했다. 새 정부 경제정책의 첫 성패는 이제 ‘강-최 커플’이 빚어내는 작품의 값어치로 판가름나게 됐다.

두 사람의 화려한 복귀를 바라보는 안팎의 시선에선 우려가 가시지 않는다. 두 사람 모두 강력한 캐릭터를 앞세우다 우리 경제에 생채기를 남긴 전력이 있는 탓이다. ‘747 성장’을 비롯해 ‘이명박 경제학’의 뼈대를 짠 강 장관에겐 ‘성장우선주의자’ ‘환율주권론자’ ‘감세론자’ 따위의 수식어가 따라다닌다. 지난달 29일, 첫 기자간담회에서도 강 장관은 “근본적으로 내수를 한 단계 끌어올릴 수 있는 무언가가 필요하다. 대운하가 그 답일 수 있다”며 대운하 건설을 성장 정책과 연결 짓겠다는 뜻을 굽히지 않았다. 강 장관은 또 “환율은 경제적 주권의 방어 수단이자 전쟁”이라며 목소리를 높였다. 외환위기 직전까지도 자신에 찼던 관료의 모습이 여전하다.

‘최후의 시장 개입 기술자’로 불리는 최 차관은 2003년 4월부터 2005년 5월까지 옛 재정경제부 국제금융국장으로 일하면서 환율 방어를 위해 강력한 시장 개입도 서슴지 않았다. 그가 ‘강 장관의 복심’으로 통하는 이유다. 환율이 떨어지는 것을 막기 위해 수십조원을 거뜬히 투입하기도 해 외환시장에선 ‘최틀러’로 불리기도 했다. 하지만 2004년 역외차액선물환(NDF) 거래에 나섰다가 1조8천억원의 환차손을 입은 전력은 늘 그를 따라다니는 꼬리표다.

문제는 돌아온 그들이 맞닥뜨릴 환경이 예전과는 크게 다르다는 데 있다. 전성인 홍익대 교수(경제학)는 “물가는 오르고 성장률은 떨어지는 상황에서 새 정부는 아무래도 물가보다는 성장에 치중할 것으로 보인다”며 “두 사람의 성향으로 볼 때, 대운하 건설 등으로 경기는 인위적으로 띄우면서 물가는 행정력을 동원해 잡겠다는 구시대적 발상을 되풀이하는 데 전면에 나설 가능성이 높다”고 말했다.

금융시장 쪽의 우려는 더 크다. 한 외환 딜러는 “달러 약세라는 구조적 요인 때문에 예전처럼 섣불리 시장 개입에 나서기는 힘들 것으로 본다”면서도 “국제금융시장이 극도로 불안정한 상황에서 새 정부가 의욕에 들떠 너무 나서는 듯한 인상을 주면 시장은 오히려 방향을 잃고 요동칠 수 있다”고 말했다.

취임 첫 날, ‘흥에 겨운’ 강 장관은 “1%의 가능성을 믿고 도전하는 사람이 성공하면 99%를 얻지만, 99%의 가능성을 믿고 나서는 사람은 성공해봤자 얻을 게 별로 없다”는 이명박 대통령의 이야기를 전하며 ‘도전’을 거듭 강조했다. 불안한 시대, ‘브레이크 없는 폭주 기관차’의 등장을 바라보는 걱정이 가시지 않는 이유다. 최우성 기자 morgen@hani.co.kr

기사공유하기