|

|

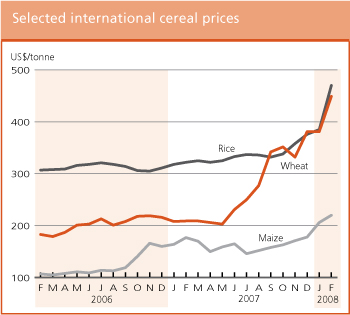

국제 곡물 가격 / 한겨레 블로그 UnitedKOR

|

인도는 매년 7천만톤 정도의 밀을 생산해 내고 있고 이는 중국에 이어 세계 2위의 샌산량이다. 만약 파치우라 의장의 우려가 현실로 나타난다면 국제 밀 가격은 지금보다 훨씬 급등 할 것이 분명하다. 최근 급감소한 호주의 밀 생산량은 기온상승의 영향을 극단적으로 보여주는 예다. 호주는 2005년 2천4백톤으로 세계 7위의 밀 생산국이였지만 2006년에는 극심한 가뭄으로 밀 생산량이900만톤으로 줄었다. 감소한 1천5백만 톤이 어느정도인지 좀더 실감나게 설명하자면 우리나라가 외국에서 수입하는 곡물들의 전체 양이 딱 이정도이다. 이번 사태가 발생하자마자 2006년 9월부터 국제 밀가격이 폭등하기 시작했으며 북미, 중국, 러시아 등지에서도 가뭄과 홍수와 같은 현상으로 생산량이 줄어들자 상황은 더욱더 심각해지기 시작했다. 결과적으로 현재 국제 밀 가격은 2007년 1월에 비해 약 70% 올랐으며 이도 그나마 조금 내려간 것이다. 이렇게 국제 밀 가격이 요동치자 러시아는 2007년 11월 밀에 대한 수출세 10%를 책정하더니 2008년 1월에는 40%까지 올려버렸다. 이는 밀 수출을 제한 하여 자국의 식량안보를 찾겠다는 얘기와 같다. 세계 4위의 밀 생산국인 러시아의 이러한 움직임은 중국, 미국을 비롯한 다른 밀 최대생산 국가들에서도 최근 나타나고 있다. 계속되는 자연재해 속에서 증가하는 자국의 밀 수요를 충족시키기 위해선 어쩔 수 없는 선택일지도 모른다. 우리와 가까운 중국은 밀 소비량이 세계에서 가장 많은 나라인데, 밀 생산량은 떨어지고 해마다 인구는 천 만명씩 늘어나고 수출량을 줄이는 것은 어쩌면 당연한 것이다 대한민국의 식량안보: 밀 우리나라에서 쌀의 자급률은 98.8%이다. 우리 농촌에서 재배되는 양만으로도 대한민국 전체 인구를 먹여 살릴 수 있다는 뜻이다. 그렇다면 밀의 자급률은 얼마일까? 정답은 0.2%이다. 거꾸로 말하면 99.8%를 외국에서 수입해 오는 것이다. 위에서 언급했던 나라들이 모두 우리나라가 밀의 수입을 의존하는 나라들이니 라면값이 왜 하루아침에 20%나 올랐는지 이젠 이해 할 수 있다. 밀의 가격 상승은 비단 라면값 문제로만 연결 되는건 아니다. 국내 전체 밀 소비량 2백 만 톤 중 30%가 가축 사료로 쓰이고 있다. 주로 소, 돼지를 키우는 축산업에도 큰 타격인 것이다. 결과적으로는 수입 소고기와의 싸움에서 한우의 경쟁력은 더더욱 떨어질 수 밖에 없다. 이런 사실들을 알고 나면 왜 '그들'이 FTA를 목숨 걸고 반대하는지 조금이나마 더 이해 할 수 있다. 어쩌면 한우 잃고 곡간 고친다는 소리가 조만간 나올지도 모르겠다. 이렇게 복잡하게 얽히고 설켜있는 상황에서 단번에 실마리를 찾는건 불가능하다. 하지만 좀더 자세히 들여다 보면 돌파구가 분명히 있다. 우선 국내에서 밀 생산력을 키우는게 가장 시급하다. 만약 과거처럼 잠시 올랐다 떨어질 밀 값이라고 생각하는 정치인이 있다면 맥을 잘 못 집은 것이다. 이젠 안에서부터 스스로 힘을 키워 장기적인 식량안보를 꾀해야 할 때이다. 국내 밀 생산자들은 현재 우리밀을 알리기 위해 부단히 노력하고 있다. 그러나 값싼 수입산과는 경쟁자체가 되지 않는다. 가까운 일본을 보면 수입밀에 대한 관세율이 200%이다. 대한민국은 2%이다. 정부적 지원이 절실함을 느낀다. 민간인으로서 이 상황에 대처하는 자세는 어때야 할까? 피자와 스파게티를 먹지 않고 생일때는 케이크 없이 생일노래를 부르고 해장으론 언제나 쌀국수를 먹으면 될까? 아님 차라리 육식에서 채식으로 식단을 바꿔야 하나? 모두다 도움이 되는 방법들이다. 다만, 그다지 현실적이진 않다. 보다 더 현실적인 방법이 있다면 다름아닌 '그냥 잘 먹는 것'이다. 남기지 말고 말이다. 현재 우리나라에서 안 먹고 버려지는 음식이 전체 음식 공급량의 1/3이다. 우리 주위를 둘러보면 이런 우리의 '낭비스런' 식습관은 쉽게 볼 수 있다. 좀 더 효율적으로 밥상을 개선하고 우리 식습관을 고친다면 우리의 식량안보는 우리 손으로 지킬 수 있다. 사실 이것은 희생을 요구하는 것도 아니고 어쩌면 너무나 당연한 것을 요구하는 것이다. 경제협력개발기구(OECD)와 유엔식량농업기구(FAO)의 공동조사에 의하면 밀 가격은 2008년 현재로 부터 2017년까지 2%가 상승할 전망이다. 국제식량정책연구기관(IFPRI)도 비슷한 조사를 통해 밀 가격이 2017년까지 8% 상승할 것이라는 전망을 내놓았다. 이 전망은 앞으로 10년동안 밀 가격이 현상 유지를 하거나 소폭 오를 것이라고 해석 할 수 있다. 안타깝지만 밀 가격이 2006년 시점으로 다시 돌아 가는데 얼마나 오랜 시간이 걸릴지는 아직 아무도 쉽게 예측 할 수 없다. 이젠 장기적인 안목으로 정부와 민간의 차원에서 다같이 힘을 합쳐 식량안보를 위해 준비해야 할 때이다. (*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

한겨레 블로그 내가 만드는 미디어 세상

기사공유하기