|

|

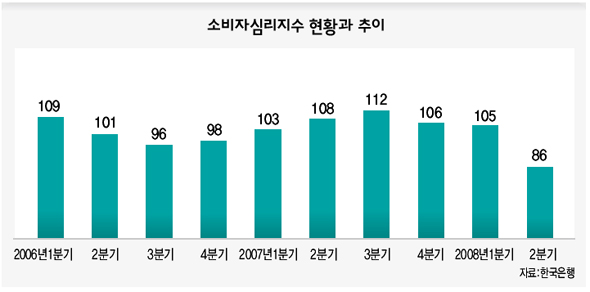

소비자심리지수 현황과 추이

|

‘악소리’ 나는 경제지표

소비심리 얼어붙고 지수 19p 하락 IMF이후 최대폭물가상승 직격탄 저소득층 휘청 물가상승과 고용부진으로 소비자들의 체감 경기가 이미 어두운 불황의 터널로 들어선 것으로 보인다. 한국은행이 이달 2∼13일 전국 30개 도시의 2374가구를 대상으로 조사해 25일 발표한 ‘2분기 소비자동향조사(CSI)’를 보면 경제상황에 대한 소비자들의 심리를 종합적으로 나타내는 소비자심리지수는 올해 1분기 105에서 86으로 19포인트나 하락했다. 이 수치는 2000년 4분기의 86 이후 최저 수준이다. 특히 지수 하락폭은 외환위기 때인 1997년 3분기 101에서 4분기 77로 24포인트 급락한 이후 최대 폭이다. 지수 100 미만은 6개월 전과 비교해 현재 상황이 ‘나빠졌다’고 응답한 소비자가 ‘나아졌다’는 응답자보다 많다는 의미다. 6개 주요 구성지수 가운데 현재 경기판단이 1분기 66에서 2분기 40으로, 향후 경기전망이 96에서 52로 추락해 소비심리가 극도로 위축되고 있는 것으로 나타났다. 현재 생활형편은 81에서 67로, 생활 형편전망은 93에서 72로, 가계 수입전망은 98에서 87로, 소비지출 전망은 113에서 102로 하락했다.

취업기회전망 지수는 96에서 63으로 33포인트나 하락했으며, 물가수준전망 지수는 148에서 159로, 금리수준전망 지수는 107에서 117로 높아져 장래 물가상승이 계속될 것이라고 보는 소비자들이 압도적으로 많았다. 이처럼 소비자들의 전망이 비관적인 것은 물가 급등으로 인한 가계 구매력 감소가 본격화하고 있는 데다 고용 증가가 이뤄지지 않고 있어 저소득층의 소득기반이 약화되고 있는 데 따른 것이다. 송태정 엘지경제연구원 연구위원은 “물가상승으로 가계 구매력이 약화되고 고용 사정도 개선되기 어려워서 하반기로 갈수록 서민생활과 밀접한 부문에서 소비 위축이 뚜렷해질 것”이라고 말했다. 항목별 소비지출전망 지수는 △외식비 79 △여행비 80 △교양오락문화비 87 △의류비 91 △교육비 109 △의료보건비 118로 나타나 소비가 감소할 경우 외식비·여행비·의류비 등의 항목이 우선적으로 줄어들 것으로 예상된다.

|

|

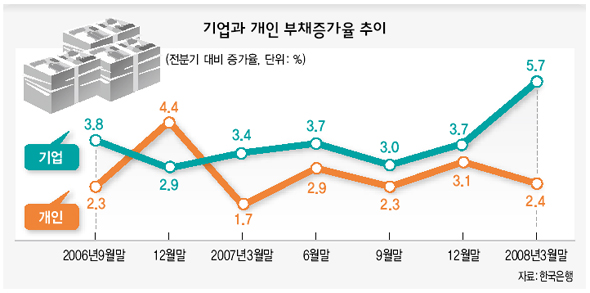

기업과 개인 부채증가율 추이

|

개인 금융부채 1인당 1563만원 경기둔화와 재고증가 등으로 기업 부채 증가율이 5년만에 최고치로 치솟았다. 한국은행이 25일 내놓은 ‘1분기중 자금순환동향’을 보면 기업 부채는 지난 3월 말에 993조2천억원으로 지난해 말의 940조원에 비해 석달만에 5.7%(53조2천억원) 늘었다. 기업부채 증가율(전 분기 대비)은 지난해 3.0~3.7%로 줄곧 3%대를 유지해오다가 올들어 급등했다. 5.7%는 2003년 1분기 관련 통계를 내기 시작한 이래 가장 높은 증가율이다. 이에 따라 기업의 자금부족 규모는 전분기보다 9조원 늘어난 41조9천억원, 자금조달 규모는 전분기보다 45조1천억원 증가한 66조3천억원에 이르렀다. 기업의 금융자산은 823조7천억원에서 808조5천억원으로 줄었다. 박승환 한은 자금순환팀 차장은“기업의 재고가 늘면서 운전자금이 부족해졌다”며 “몇몇 기업들이 인수합병에 나선 것도 부채를 늘리는 요인이 됐다”고 말했다. 개인 부문의 금융자산은 지난해 말 1707조1천억원에서 올 3월말 1709조6천억원으로 거의 변화가 없었다. 반면 개인부채는 739조7천억원에서 757조6천억원으로 2.4%(17조9천억원) 늘었다. 개인 금융자산을 금융부채로 나눈 비율도 2.31배에서 2.26배로 낮아졌다. 이는 주로 주가 하락에 따른 것으로, 개인의 소비여력이 그만큼 위축됐다는 것을 의미한다고 한은은 설명했다. 개인 금융자산을 지난해 말 기준 통계청 추계인구(4845만6천명)로 나눈 1인당 금융자산은 3528만원이었으며, 1인당 금융부채는 1563만원이었다. 1인당 부채는 지난해 말의 1527만원에 비해 소폭 늘어난 규모다. 다만 개인 금융 자산과 부채 통계에는 소규모 개인기업과 민간 비영리 단체 등이 포함돼있어 개인들의 실제 부채 규모는 약간 적을 것으로 예상된다. 한국의 총 금융자산 잔액은 지난해 말 8013조9천억원에서 3월 말 8288조3천억원으로 3.4% 늘어났다. 정부의 자금잉여 규모는 세수 증가로 6조8천억원 늘어난 23조3천억원이었다. 정남기 선임기자

기사공유하기