|

|

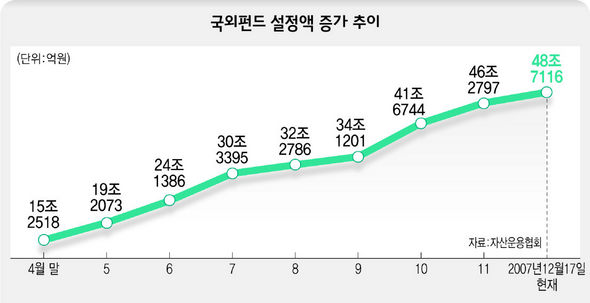

국외펀드 설정액 증가 추이

|

추가비용·환율변동 따른 득실 알리도록

‘달러부족 압박’ 해소하려는 의도로 김아무개(30)씨는 지난 9월 증권사 객장에서 중국펀드에 가입했다. 사람들이 너무 많아 직원에게 설명도 듣지 못하고, 투자설명서도 제대로 읽지 않은 채 급히 가입서를 작성했다. 김씨는 그 펀드가 ‘환 헤지’를 하는 상품이고, 환헤지를 하면 비용이 추가로 든다는 사실을 최근에야 알았다. 금융당국은 금융회사들이 국외펀드를 판매할 때 환헤지에 관해 고객에게 충분히 설명하도록 의무화하는 방안을 추진 중이다. ■ 환헤지 모르고 펀드 가입=금융감독위원회 관계자는 20일 “증권사와 은행에서 국외펀드를 판매할 때 환헤지를 제대로 설명하지 않고 않다”며 “이는 불완전 판매에 해당되기 때문에 고객의 이해를 돕기 위해 설명 의무를 강화하도록 할 방침”고 밝혔다. 그는 “지금은 펀드 판매자가 ‘환위험이 있다. 환헤지를 하겠냐’ 정도만 물어보고 투자설명서에도 ‘이 상품은 몇 % 헤지를 하는 상품이다’ 정도만 나와 있다”며 “앞으로는 환헤지 비용이 얼마인지와 환헤지를 했을 때와 안했을 때 환율 변동에 따라 이익과 손실이 어떻게 달라질 수 있는지를 꼭 설명에 넣도록 하겠다”고 말했다. 금감위는 구체적인 방안을 연내에 확정해 시행할 계획이다.

■ 환헤지가 뭐길래=국외펀드는 원화를 일단 달러나 엔 등 투자하는 나라의 돈으로 바꿔서 투자한 뒤 환매할 때 다시 원화로 바꿔야 한다. 주가 변동과는 별도로 환율에 따라서도 손해나 이익을 볼 수 있다. 달러로 투자한다고 가정해보면, 가입할 때보다 달러가 강세를 보이면 그만큼 이익이다. 반대로 달러가 약세를 보이면 손해를 본다. 이런 변동성을 피하기 위해 아예 가입할 때 환헤지를 할 수 있다. 즉 선물환 매도를 해서 나중에 받을 달러 값을 미리 정해놓는 것이다. 나중에 달러 값이 이보다 내려가도 안심이다. 반면 올라가도 그 이익은 못 얻는다. 환헤지를 하는 데는 추가 비용이 든다. 선물환 매도를 할 때 은행에 수수료를 떼어주기 때문이다. 대략 1천만원을 1년 동안 투자할 때 4천원 정도 드는 것으로 추정된다. 또 국내 원-달러 외환시장에서는 선물환 매도 물량이 많아 선물환 가격이 적정가보다 싸다. 이 부분도 일종의 비용으로 볼 수도 있다. 현재 금융회사들은 같은 펀드를 ‘환헤지형’과 ‘환노출형’(환헤지 안하는 형) 두 가지로 만드는 경우도 있고, 아예 환헤지형 한가지만 만드는 경우가 있다. 중국펀드는 대부분 환헤지형 한가지밖에 없다. 금감원은 국외펀드 수탁고의 80% 정도가 환헤지를 하고 있는 것으로 파악하고 있다.

|

|

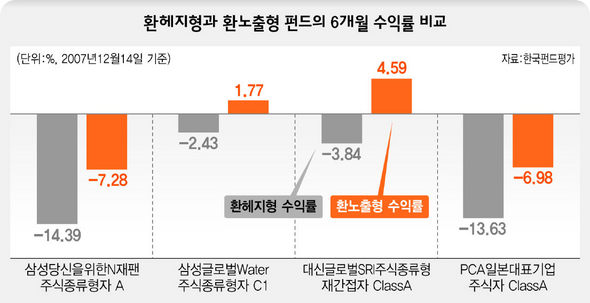

환헤지형과 환노출형 펀드의 6개월 수익률 비교

|

▶ 국외펀드 최근 6개월 수익률 ‘환헤지형’이 낮아

▶ 환차익 노림수도 주가하락에는 못 당해

▶ 차익거래 잘만하면 개미도 헤지펀드 매니저

▶ ‘국외 펀드 덕에…’ 체감경기 좋아진다

▶ 국외펀드 ‘홍수’인데 투자정보는 ‘가뭄’

광고

기사공유하기