|

|

8%대 ‘고금리 유혹’

|

치솟는 예금금리 솔깃하지만 ‘자금난’ 반증이기도

횡령등 ‘과거전력’ 불안…최우선 약한고리 될수도

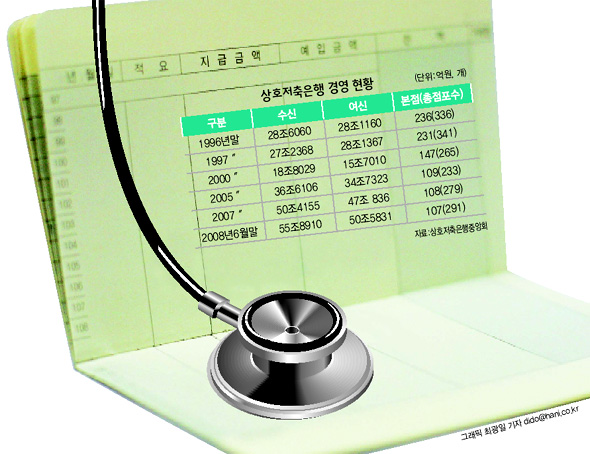

상호저축은행들이 내놓는 예금상품의 금리가 치솟고 있다. 불과 2~3개월 전만 해도 연 7% 초반대를 형성하던 1년 만기 정기예금 금리는 최근엔 연 8% 초중반 수준에 이른다. 시중은행 정기예금에 견줘 1~2%포인트가량 높은 수준이다.

세계적인 금융위기로 주식과 펀드 수익률은 바닥을 기고 있는 상황에서 저축은행들의 고금리 예금은 매력적으로 보인다. 하지만 동시에 저축은행의 안정성에 대한 ‘위험 신호’로 읽히기도 한다. 고금리 제시는 그만큼 자금을 조달하는 데 어려움을 겪고 있다는 반증이기 때문이다. 전반적인 경기침체가 이어지는데 저축은행들이 고객 돈으로 어디에서 8% 이상의 수익을 올릴 수 있을지도 의문이다.

고금리 예금은 이처럼 저축은행의 자산운용에 부담으로 작용할 수밖에 없다. 게다가 저축은행이 떠안고 있는 12조원 규모의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출의 부실 가능성을 우려하는 목소리도 높다. 저축은행의 피에프 대출은 총대출의 21.4% 수준이다. 시중은행에 견줘 낮은 경영투명성이나 과거 빈번했던 금융사고에 따른 낮은 신뢰도 또한 투자자들을 불안케 하는 대목이다.

저축은행장들이 개인 명함에 ‘은행장’이란 단어를 써 넣을 수 있게 된 건 2년도 채 되지 않았다. 2007년 2월 이전엔 ‘대표이사’ 혹은 ‘사장’으로 불렸다. 시중은행의 견제 탓도 컸지만, 저축은행을 ‘은행’의 범주에 넣을 수 있냐는 의구심이 여전해 감독당국이 은행장이란 용어를 쓰지 못하도록 막았던 탓이다. 지난 2002년 관련법 개정으로 상호신용금고에서 저축은행으로 문패를 바꾼 시점부터 계산하면 4년 남짓 동안 은행이면서도 은행이라고 부르지 못하는 수모를 겪은 셈이다.

과거 상호신용금고 시절 대주주의 횡령 등 금융사고가 빈번하게 일어났던 전력도 불안감을 쉽사리 떨치지 못하게 하는 요인이다. 일부 대주주들은 금융회사를 운영할 만한 자질이 부족한 사채‘업자’인 경우도 적지 않았다.

저축은행 업계는 “이제 과거는 잊어 달라”고 말한다. 외환위기 이후 이뤄진 구조조정 과정에서 상당수 부실 저축은행들이 시장에서 퇴출당한데다, 금융당국의 감독과 규제도 한층 강화됐다는 것이다. 김원 금융감독원 국장은 “2000년대 들어 시중은행과 마찬가지로 국제결제은행(BIS) 비율 규제도 받고 있는 등 사전 감독이 이뤄지고 있다”며 “자산규모 3천억원 이상 저축은행들은 2004년부터 감사위원회와 사외이사 제도를 운영하고 있는 등 대주주의 불법·탈법 행위를 감시하는 내부통제 장치도 개선됐다”고 밝혔다.

속사정은 어떨까? 6월 말 현재 저축은행 피에프 대출 연체율은 지난해 말(11.6%)보다 2.7%포인트 뛰어오른 14.3%에 이른다. 이 때문에 금감원은 최근 한 달간 저축은행 피에프 대출 관련 건설사업장 899개를 전수조사한 뒤, 해당 저축은행이 대출채권 건전성 분류를 제대로 했는지 따져보고 있다. 금감원 고위 관계자는 “건전성 분류가 엉터리였다면 그만큼 부실에 대한 우려는 커질 것”이라고 말했다. 국내외 금융위기에 따른 파열음이 최우선적으로 터져나올 ‘약한 고리’로 저축은행 업계를 꼽는 배경이다.

예대마진에 의존하는 수익구조 탓에 최근의 고금리 예금 유치 경쟁도 장기적으로 저축은행의 수익성을 더욱 나쁘게 할 우려가 있다. 은행처럼 저축은행의 예금 또한 예금보호 제도에 따라 1인당 5천만원까지 원리금을 보장받기는 하지만, 영업정지 등 만일의 경우 자금이 묶일 수 있어 비아이에스 비율 등을 통해 저축은행별 자산 및 경영 상태를 따져볼 필요가 있다는 지적이 그래서 나온다. 김경락 기자 sp96@hani.co.kr

[한겨레 주요기사] ▶ 대통령 두번째 라디오연설도 ‘불통’

▶ 현 정부, ‘오바마 일촌’ 어디 없나요?

▶ 미래에셋 잇단 악재 ‘시련의 계절’

▶ ‘은행 고임금’ 한마디에 ‘눈총 피하기’ 바쁜 은행들

▶ “스타벅스 많은 곳 금융위기 심각”

광고

기사공유하기