[특집] 격변하는 금융시장

‘자통법 날개’ 단 증권사·운용사에 ‘금융맹주’ 넘겨줄판지주회사 내 은행의존도 낮추고 기업금융 강점 살려야

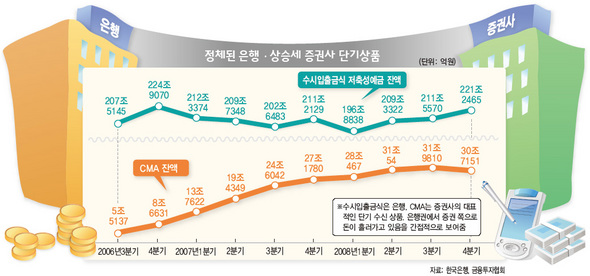

중소형 은행은 서민금융 제휴 통해 틈새시장 공략 필요 자본시장통합법(자통법)은 자본시장을 위한 법이다. 수혜는 증권사나 선물회사, 자산운용사에 집중된다. 이들 회사는 업종간 벽을 넘어설 수 있게 돼 그만큼 성장 여지가 크다. 반면 은행권은 그동안 지켜온 금융시장의 맹주 자리를 유지할 수 있을지 고민해야 하는 처지다. 자통법 자체가 은행 중심의 금융산업을 증권사 중심으로 재편하자는 국가 전략 차원에서 추진됐기 때문이다. 지금은 빛이 조금 바랬지만 ‘한국판 씨티은행을 만들자’가 아니라 ‘한국판 골드만삭스를 만들자’란 구호가 나온 것도 이런 맥락이다. 자통법이 은행 산업에 드리운 그림자는 짙다. 은행들은 자통법 시행으로 탄력을 받고 있는 증권사 등에 고객을 뺏기지나 않을까 전전긍긍하고 있다. 특히 2007년 증권사의 종합자산관리계좌(CMA) 열풍의 악몽은 자통법 시행이 가져올 음울한 미래를 떠올리게 한다. 당시 증권사들은 하루만 맡겨도 연 4~5% 금리를 지급한다면서 공격적 마케팅을 벌였고, 은행 고객을 대거 흡수하는 데 성공했다. 이 상품은 언제든지 필요할 때마다 수시 입출금까지 가능했다. 또 증권투자 계좌로 자유롭게 이체할 수 있었기 때문에 제로 금리에 가까운 이자만 주던 은행의 수시입출금식 예금보다 월등히 나은 상품으로 인식됐다. 한 시중은행 개인고객 담당자는 “하루에도 수억원씩 수신이 줄어들었다”며 “조금 비약하자면 은행들이 2007년 말 이후 단기자금을 대거 끌어들여 왔다가 금융위기로 원화 유동성난에 빠진 것도 바로 이런 영향 때문”이라고 토로했다. ‘머니 무브’라고도 불린 이 현상은 은행의 자금 수급뿐만 아니라 수익성에도 영향을 끼쳤다. 대표적인 수익 지표인 순이자마진(NIM)은 2007년 하반기부터 꾸준히 떨어져 은행 수익성에 대한 심각한 의문을 불러일으켰다. 은행들이 2년여 전부터 광기에 가까울 정도로 펀드 판매에 열을 올린 것도 이자부문에서 줄어든 이익을 펀드 판매 수수료 등 비이자이익으로 만회해야 하는 절박함에서 비롯됐다. 일부 전문가들이 자통법 시행 유보의 필요성을 강조한 것도 이런 맥락이었다. 전성인 홍익대 교수(경제학)는 “머니 무브 탓에 은행들은 양도성예금증서(CD) 등 시장성 수신을 크게 늘렸고, 결국 예대율이 급등해 금융위기에 취약한 구조가 됐다”며 “자통법 시행으로 증권사는 지급결제 기능까지 보유하게 됨으로써 은행발 금융불안 가능성은 더욱 커지고 있다”고 말했다. 그나마 은행권은 금융위기를 계기로 불거진 펀드 불완전판매가 부각되면서 은행 고객이 일거에 증권사 쪽으로 이동하지 않을 것으로 기대하고 있다. 증권사보다는 안정적인 특성을 갖고 있는 은행으로선 증권사보다 앞서 있는 신뢰성을 무기로 내세운다. 국민은행 전략담당자는 “은행 고객은 하루 이틀 만에 형성되지 않았다”며 “불완전 판매를 방지하기 위한 다양한 프로그램과 제도적 장치 마련을 통해 신뢰성을 유지해 가는 데 주력한다는 방침”이라고 밝혔다.

|

|

국민은행은 지난 5일 프라이빗뱅킹(PB) 고객 대상으로 자통법 설명회를 열었다. 사진은 자통법 중 금융소비자 보호 관련 내용을 설명하는 모습. 사진 국민은행 제공

|

기사공유하기