등록 : 2012.08.05 20:37

수정 : 2012.08.05 20:37

|

|

일러스트레이션 김영훈 기자 kimyh@hani.co.kr

|

재형저축 부활해도 고금리 난망

상품 잘 고르면 1~3%p 이율↑ 효과

장마저축·장마펀드 대표 비과세

“세전보다 세후수익 먼저 따져야”

최근 정부와 새누리당이 당정협의를 통해 비과세 금융상품인 재형저축을 도입하기로 했다. 18년 만에 부활이 추진되는 재형저축은 도입 당시 10%의 고금리를 보장한데다 이자소득세를 내지 않아 1995년 폐지되기까지 ‘신입사원 1호 통장’으로 불릴 정도로 인기였다.

하지만 현재 시중은행 예금금리가 3% 전후인 점을 감안할 때 정부가 시중금리 초과분을 보전해주기란 불가능하므로, 과거와 같은 파격적 고금리 혜택은 기대하긴 어렵다. 또 당정협의만 끝난 상황이어서 재형저축 가입자격이나 이율 등이 국회에서 어떻게 조정될지 모른다. 게다가 대선을 앞두고 있어서 관련 법안이 통과되는 데는 시간이 걸릴 수밖에 없다. 따라서 재형저축의 부활을 기다리기보다는 재형저축 뺨치는 비과세 상품에 투자하는 것도 한 방법이다.

■ 나의 비과세는 너의 고금리보다 짭짤하다 비과세 상품은 저금리 시대에 똑같은 금리의 상품보다 1~3%대의 금리를 더 받는 것과 마찬가지 효과를 낸다. 4% 금리로 비과세상품에 가입한 투자자의 세후 수익률은 15.4%의 세금을 내는 일반과세 투자자가 가입한 4.73% 상품의 세후 수익률과 동일하다. 또 금융소득에 대해 41.8%의 세율이 적용되는 금융소득 종합과세 투자자(금융소득이 4000만원 이상인 경우)가 6.87%의 금리상품에 가입해서 받는 수익률과 같다.

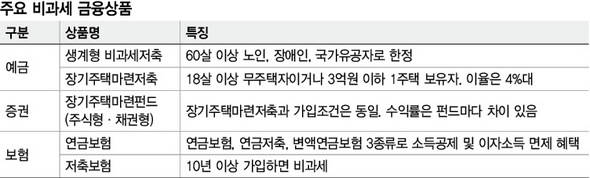

이런 혜택 때문에 비과세 예금 상품은 가입 조건이 까다롭다. 대표적인 비과세 상품인 생계형 저축은 가입대상이 만 60살 이상 노인, 장애인, 국가유공자 등에 국한돼 있다(3000만원 한도). 하지만 가입 조건이 까다롭지 않은 비과세 금융상품도 적지 않다. 대표적인 것이 장기주택마련저축이다. 줄여서 ‘장마저축’으로 불리는 이 상품은 한때 4.5%의 금리와 소득공제 혜택이 주어져 인기가 높았지만 2009년 가입자를 끝으로 소득공제 혜택이 없어졌다. 그럼에도 연간 1200만원에 대해 이자소득세(15.4%)가 부과되지 않기 때문에 일반인이 가입할 수 있는 유일한 비과세 저축상품으로 꼽힌다. 장기주택마련저축 가입자격은 연소득 8000만원 이하의 18살 이상 무주택자이거나 국민주택 규모(전용면적 85㎡ 이하)의 기준시가 3억원 이하 1주택 소유자다. 저축기간은 7년 이상이고 금리는 4%대다.

■ 보험·증권·채권으로 눈을 돌려라 비과세 혜택은 예금에만 있는 것은 아니다. 비과세 펀드도 있다. 장기주택마련펀드는 장기주택마련저축과 가입조건이나 혜택이 동일하다. 다만 펀드인 만큼 수익률 확인이 필요한데 지난달 27일 기준으로 주식형 장기주택마련펀드 가운데 3년 수익률이 가장 높은 펀드는 삼성장기주택마련대표자1(주식A)로 46.83%를 기록했다. 채권형 가운데는 케이비(KB)자산운용의 케이비장기주택마련1(채권)이 16.63%로 가장 높았다. 장마저축과 장마펀드 모두 비과세 혜택이 올해 말 종료될 예정이다.

장기가입이 필수적인 보험은 소득공제나 비과세 혜택 상품이 좀더 다양하다. 연금보험이 대표적이다. 소득공제로 납입 당시에 세금을 절감할 수 있는 연금저축(연금수령시는 연금소득세 5.5% 원천징수)과, 소득공제는 되지 않지만 10년 이상 유지하면 세금을 한푼도 내지 않는 연금보험, 마찬가지로 비과세이면서 펀드에 투자해 좀더 높은 수익을 추구하는 변액연금보험이 있다. 저축보험도 10년 이상 가입할 경우 비과세 혜택이 주어진다. 삼성생명은 환급이 잦은 20~30대를 대상으로 컨설턴트 상담 없이 고객이 인터넷으로 직접 설계하고 가입하는 다이렉트 장기이(e)보험을 선보이기도 했다. 이율은 현재 기준으로 4.8%다.

우리은행 강남피비(PB)센터 박승안 피비는 “비과세 혜택은 우대금리를 받는 것과 똑같기 때문에 금융 상품은 세전 수익률보다 세후 수익률을 먼저 따져야 한다”며 “내년부터 재형저축이 부활하고 금융소득 종합과세 대상이 4000만원에서 3000만원으로 낮아지기 때문에 비과세나 세금감면 상품에 대한 관심이 높아질 것으로 보인다”고 말했다.

권은중 기자

details@hani.co.kr

광고

기사공유하기